不久前,郎清平團隊收到一份特殊的委托:借助“AI復活”技術,讓數字人定期給90歲高齡的父母打電話聊天,以瞞住老人兒子已離世的消息。

郎清平是一家智能科技公司的負責人,這家公司從去年4月起啟動“數字生命計劃”,幫助人們打造AI“新生命”。今年以來,“AI復活”逐漸進入大眾視野并成為熱門話題。郎清平直觀地感受到,人們對這一領域的了解度、接受度明顯提升的同時,AI“復活”逝者的需求也有顯著增加。

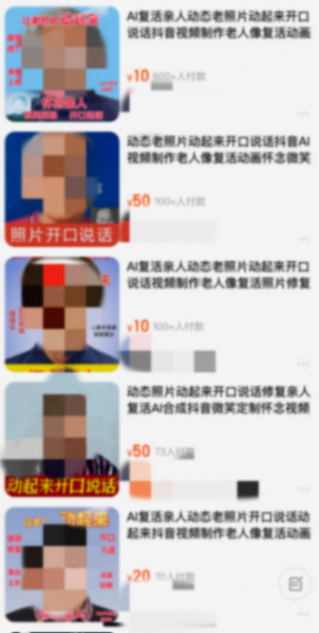

南都記者觀察發現,今年清明節前后,這波“AI復活”熱潮升至高點,以此為賣點的相關廣告出現在各大電商及社交平臺,儼然已成為一門新生意,甚至還發展出一條包括技術教學、實操變現的初級產業鏈。

生與死是人類永恒的話題。“AI復活”為人們提供更多樣化的情感載體的同時,也有一系列問題仍然待解。誰有權使用AI“復活”逝者?這種“科技慰藉”的方式,是短暫的安慰還是悲傷的循環?當“AI復活”成為一門生意,需要怎樣的法律和倫理規范?

電商平臺搜索“復活親人”人數暴漲605%

“今天接到一個需求,48歲突然心梗去世,他兄弟想做數字生命,瞞住90歲高齡的父母。”

最近,北京清博智能科技有限公司CEO郎清平收到一份特殊的委托。一位逝者的家人擔心年邁的父母承受不了喪子的巨大打擊,決定向他們隱瞞消息,通過“AI復活”技術制作一個“數字人”兒子,定期和父母打電話聊天、報平安。

這兩年,用AI技術“復活”親人,成為一種新的情感寄托方式。早前,知名音樂人包小柏用AI“復活”病逝女兒,讓“女兒”在媽媽生日時為她唱了一首生日歌;B站up博主“吳伍六”用自制AI工具生成已故奶奶的“虛擬數字人”視頻,在網上引發諸多關注。

生死之間有一條人類無法逾越的鴻溝。“AI復活”發展的土壤,是留在世間的人們對已逝之人難以消解的沉重思念,科技發展為人們的這份情感提供了更多樣化載體的同時,也孕育著全新的商機。

今年清明節前后,“AI復活”逐漸走向商業化,成為一門新生意。各大電商和社交平臺上出現了有關“AI復活”服務的廣告宣傳,大量商家涌入這條賽道。同時,隨著這一概念的火爆,公眾的接受度和需求量明顯上升。公開報道顯示,近期在某頭部電商平臺上搜索“復活親人”的人數暴漲605%,經營業務與“AI復活”相關的商家高達數千個,其中銷量最高的已完成2000單以上。

為了解“AI復活”市場的更多狀況,南都記者以購買服務為由咨詢不同平臺上的多家店鋪后發現,商家們提供的“AI復活”產品主要可分為三類。

某電商平臺上出售“AI復活”服務的商家

一是動態圖片制作,生成內容為一張人物眼睛、嘴巴、腦袋可以做出局部動作的動態圖片,時長10秒以內,價格在10-50元不等,無法指定特殊動作,制作周期在10分鐘以內。用戶需提供一張正臉照片。

二是動態視頻制作,生成內容為一段有聲音的動態視頻,畫面中的人物可以邊做動作邊說話,價格根據時長而定,一秒1元-10元不等,制作周期在1小時以內。如需克隆逝者聲音,用戶需提供一張正臉照片和一段逝者音頻,加價50-100元,使用固定AI聲音則無需提供音頻。

三是情感交互體驗,呈現方式為客戶與被“復活”的逝者打電話、進行視頻通話等,實現高質量“交流”。通話時間為3-5分鐘,價格在2000元以上,制作周期至少一天。用戶需提供一張正臉照片、2分鐘以上的逝者音頻,并提供有關逝者說話方式、興趣愛好、生平經歷等重要信息。

“提供一張比較清晰的照片,做出來的效果會更好。”一名商家告訴南都記者,照片的清晰程度決定“復活”的逼真程度,而視頻的效果普遍又會優于照片。

“復活”服務質量參差不齊,還有人賣全套教程

南都記者觀察發現,目前用戶購買最多的“AI復活”服務是動態視頻制作,其價格更容易被接受,也能實現人臉、聲音復刻的基本要求。

不過,從效果質量來看,這些視頻大多能做到與真人十分相似,但也帶有明顯的“AI痕跡”,比如生成畫面模糊,說的話與口型對不上,嘴巴、眼睛的動作不自然等,離所謂“數字永生”的距離似乎還很遠。那么,制約更高程度實現“AI復活”的因素是什么?

郎清平表示,要實現更深層次的陪伴和情感交流,最大的難點就是,需要大量數據進行“數字人”訓練。他舉例,一個50歲的人去世了,想要制作出一個無論外形聲音,還是思想性格都和其生前一模一樣的“數字人”,意味著要從他上小學起就開始采集各種數據,尤其20歲成年工作之后,擁有比較成熟的世界觀、人生觀、價值觀后形成的數據更重要。

“這需要一個長期的數據采集和積累的過程。”郎清平直言,“數字永生”在理論上是可以實現的,目前的AI技術已經可以達到,但海量高質量訓練數據需求仍然很難滿足。

這幾乎是AI領域從業者的共識。硅基智能創始人兼CEO司馬華鵬此前也告訴南都記者,目前“AI復活”的難點還是用戶是否能提供足夠的數據供大模型學習。超級頭腦團隊創始人張澤偉表示,“AI復活對于數據質量的要求非常高,數據越多、越全,訓練出來的數字人的相似度就越高。”

值得注意的是,不同商家在保護客戶及逝者個人信息的意識方面存在較大差距。當南都記者要求一店鋪提供“情感交互體驗”項目的樣片示例時,對方表示“這種視頻是客戶隱私,我們做完就沒有保留”,還有店鋪在商品頁面中寫明:“只做去世懷念,人臉識別請繞道”;而有的商家則很快發來其他客單以供參考。

不過,在溝通過程中,沒有任何一家提出與客戶就所提供素材及生成內容的使用范圍達成協議,也不會要求客戶證明與逝者之間的關系。南都記者所咨詢的店鋪里,僅有一家在商品詳情頁面內用小字寫明“做好的視頻只可以用于看,不可以用于其他用途,本人不對視頻產生的任何行為負責”等。

“AI復活”市場熱鬧起來的同時,衍生的產業鏈也在逐漸形成。清明節前后,不同平臺上出現了許多出售“AI復活”全套教程、工具以及招代理、招學徒等信息。教程價格僅需1-10元,甚至打出了“虛擬資源變現日入2000+”“短視頻新賽道輕松火遍全平臺”等廣告詞。

南都記者花費2.98元購買了一份“AI代復活短視頻制作”教程,內容主要包括項目介紹、前期準備、實操視頻、變現方式等。在“變現方式”視頻中,講解者提出了私域成交、商單變現、收徒變現、賣號變現四種。

該教程還提醒,在運營“AI復活”產品賬號時要注意人設和話術的打造。比如,既可以在所運營的賬號上直接寫明是為AI克隆、復活生意引流,也可以“做那種親和力高一點的”,打造一個只為懷念親人展示生成作品的“人設”,吸引網友前來咨詢下單。

“AI復活”是一門好生意嗎?不一定

對于很多人來說,“AI復活”是個值得探討的新鮮事物,但對于從業者而言,它通常被認為是當前大熱的生成式AI,或者說AIGC領域的一個細分賽道。

剛經歷了這波“AI復活”熱潮的郎清平告訴南都記者,雖然今年人們在這方面的需求顯著增加,不過從行業發展前景看,他認為近一兩年內“AI復活”領域的產業空間不會太大。

他分析,“因為這完全是一個服務性質的定制化需求,每個人的數據都千差萬別,個人的情感需求也多樣化,因此(“AI復活”)不可能是一個標準化的產品,而一定是個性化服務。只要是個性化服務,產業空間都不會太大,只有標準化產品才有可能成規模。”

專注數字人業務開發的閃剪智能品牌總監貝卡坦言,目前“AI復活”噱頭大于實用,隨著更多技術、信息和軟件的迭代普及,這一產業未來會慢慢抹平信息差。

張澤偉談到,當初團隊進入“AI復活”領域的原因是認為其社會價值和意義比較大。“這個行業目前還在早期萌芽階段,規模很小,短時間或許也難以推進,但觀察到國內甚至是全球的龐大的市場需求,我認為未來可能是萬億級別的市場。”

國內數字人底層技術基礎設施服務商,數字栩生CTO翁冬冬也認為,“其實跟海外業務比的話,中國的業務豐富程度是特別高的。因為人多,所以哪怕比例很小的人需要這個東西,那也是巨大的市場。”

不過一個實際的情況是,“AI復活”并非剛需。多位受訪者向南都記者表示,“AI復活”只是數字形態的一種“假象”,無法代替真人,且虛擬形象消失時可能會帶來更大傷害。不同個人對此舉的可行性以及必要性的看法差異較大。

更重要的是,一個已逝之人,通過技術手段處理后以虛擬形象再度出現在人們面前,做著從未做過的動作,說著從未說過的話……這是在AI時代到來之前人類無法想象的場景,無疑會觸碰許多現有法律和倫理的邊界。