什么樣的官,才算得上“為政以德”?千百年來,中國古人又是如何界定官員的品行、培育清廉之風(fēng)的?7月15日,“為政以德——中國古代官德文化展”在孔廟和國子監(jiān)博物館正式拉開帷幕。展覽從思想源流、制度保障到實踐傳承,借助實物、多媒體互動與場景復(fù)原,系統(tǒng)呈現(xiàn)了中國古代官德文化的演進脈絡(luò)與精神內(nèi)核。置身其間,觀眾不僅能觸摸歷史的溫度,更能在一代代賢吏清風(fēng)中,汲取為政以德的智慧與力量。

展覽現(xiàn)場照。(北京市文物局供圖)

展覽設(shè)在國子監(jiān)廣業(yè)堂。步入展廳,首先映入觀眾眼簾的是展墻前赫然醒目的“為政以德”四個大字,腳下是象征大地的黃色地板,抬頭仰望,頭頂則是一片深邃浩瀚的藍色星空天花板,其中一顆“北辰星”熠熠生輝。展覽策展人、孔廟和國子監(jiān)研究館員孔喆表示,這一獨特的空間設(shè)計蘊含深意:黃色作為五行之一的“土”色象征根基與承載,“北辰星”則呼應(yīng)孔子所言:“為政以德,譬如北辰,居其所而眾星拱之。”寓意為政者以道德教化來治理政事,就如北極星一樣安居中央,以道德感召萬民。

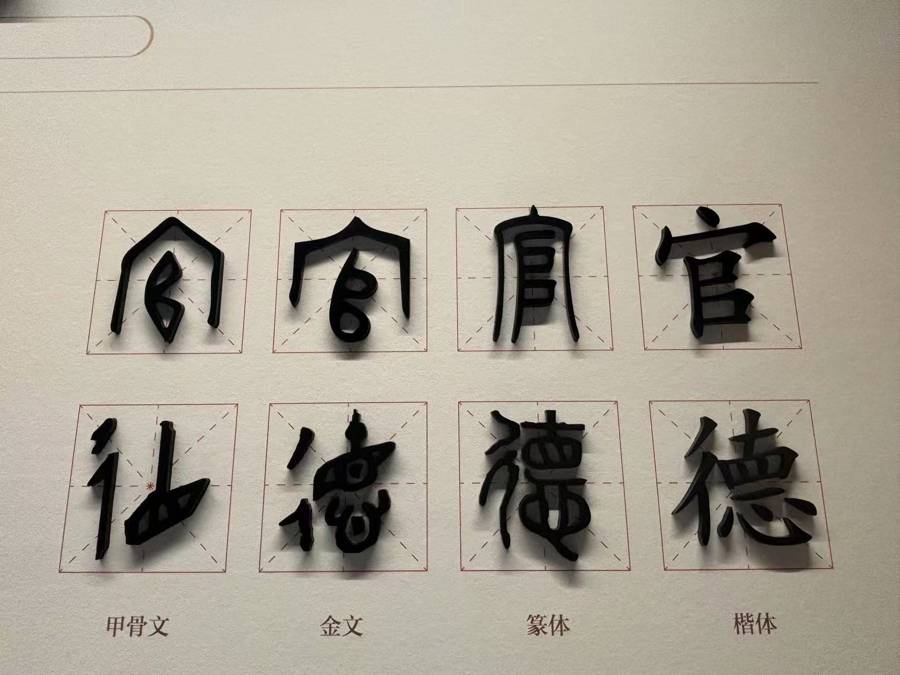

中華文明源遠流長,官德文化積累深厚。展覽的第一單元“官德思想 源遠流長”聚焦官德思想的起源與發(fā)展。傳說中堯舜時期,人們就已經(jīng)意識到道德對于執(zhí)政者的重要性。我國有史可考的職官可追溯到夏商周時期,官德思想也于夏商時期發(fā)端。展墻上展示的“官”“德”二字的甲骨文模型便是一個佐證——殷墟出土的甲骨文中已有“官”和“德”二字。

展覽展示的“官”“德”二字從甲骨文到楷體的演變。

及至西周,官制與禮樂相結(jié)合,推崇“敬天保民”的德治思想。春秋戰(zhàn)國時期,官德成為諸子百家闡釋的重要議題。展墻上印有的諸子頭像及其治國觀點猶如百家爭鳴之聲在展廳內(nèi)回蕩:主張道法自然、無為而治的老子提出崇尚自然的官德思想,主要體現(xiàn)在清靜無為、利物無爭、慈心無私、知足無欲;儒家代表人物孟子強調(diào)“仁政”,提倡仁政愛民、仁義禮智、行己有恥、浩然正氣等;法家思想集大成者韓非子主張的官德思想包括奉法無私、威嚴(yán)行政、清廉方正等……

百川歸海,諸子匯流。孔喆表示,在官德思想形成過程中,儒家思想的相關(guān)部分與道家、法家爭鳴、融合,最終形成了以儒家理論為主要理論基礎(chǔ)的官德思想體系。自漢武帝“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”后,儒家思想成為正統(tǒng),其“德治”的理論體系也被奉為歷代官德修養(yǎng)準(zhǔn)則。

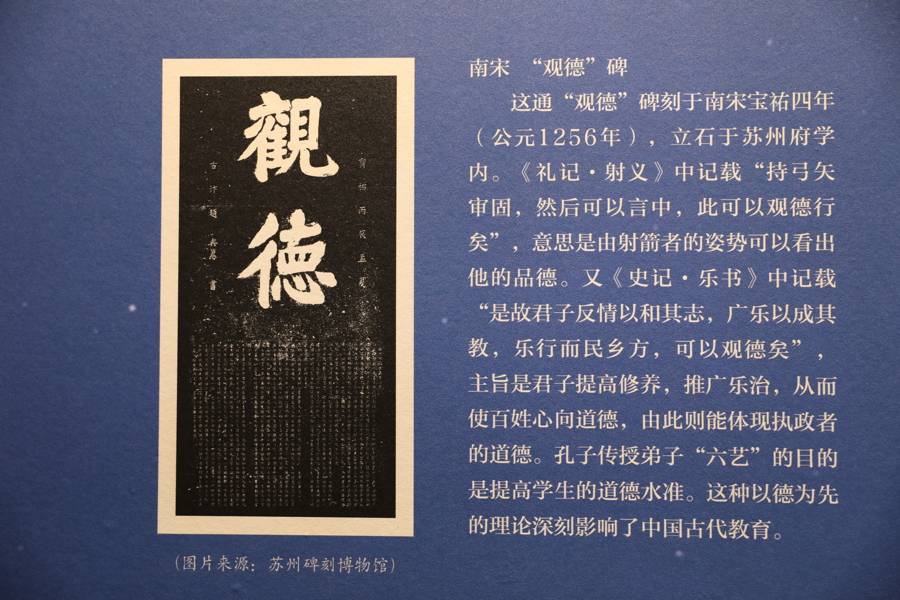

展覽展出的南宋“觀德”碑圖片。(北京市文物局供圖)

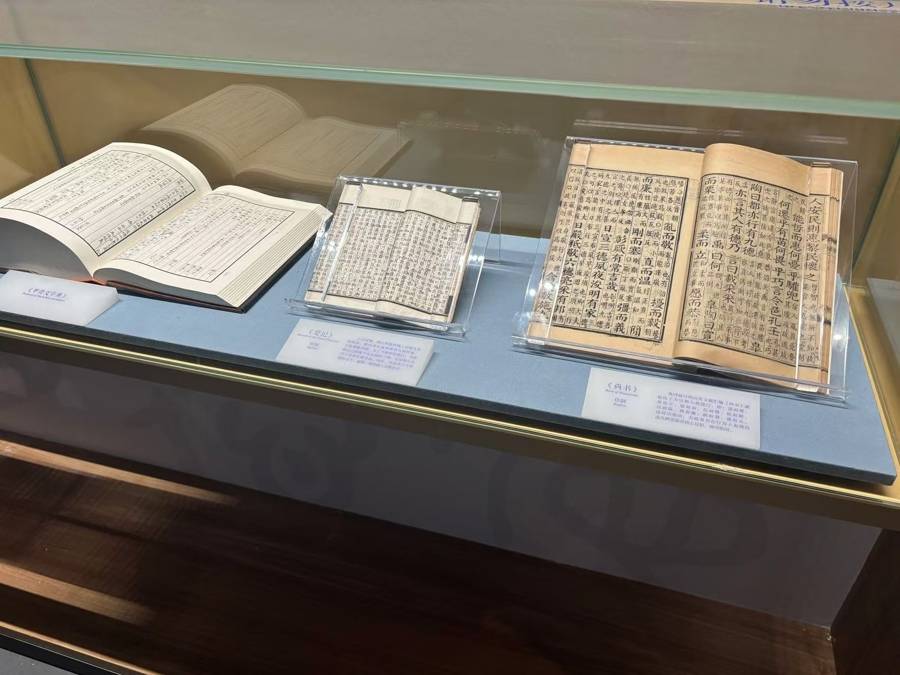

不論是上古時期官德思想的萌發(fā),還是漢代“獨尊儒術(shù)”后形成的“德治”理論體系,均通過展品得以具象化呈現(xiàn)。例如,展出的《尚書》影印本中關(guān)于“為官九德”的記載,印證了早期統(tǒng)治者對德行的重視;展出的《大學(xué)》碑拓片中關(guān)于“明明德”“親民”和“止于至善”的論述,體現(xiàn)了官德思想中的家國情懷和愛國理念。

展覽從左至右分別展出的《甲骨文字典》《史記》影印本、《尚書》影印本。

展覽展出的《大學(xué)》碑拓片。

內(nèi)容豐富、架構(gòu)完整的官德制度在歷朝歷代的實踐中逐步形成,為官德建設(shè)提供了制度保障。展覽第二單元“制度完備 保障德行”以“官德制度”為核心,從漢代的察舉制,魏晉南北朝時期的九品中正制,至隋唐以后的科舉制,均以圖文并茂的形式呈現(xiàn)。

其中特別設(shè)置的“審音御史”沉浸式體驗區(qū)吸引了不少觀眾駐足。據(jù)介紹,全國各地文化發(fā)展水平不一,科舉鄉(xiāng)試中各省份錄取比例也有所不同。清朝初年,一些考生為謀取錄取機會,甚至冒用他省籍貫參與考試。為防作弊,乾隆年間特設(shè)“審音御史”一職,專責(zé)憑借考生口音判斷其真實籍貫。在沉浸式體驗區(qū),觀眾便能化身審音御史,聽鄉(xiāng)音,辨籍貫,感受古代選官對德才兼?zhèn)涞膰?yán)苛要求。

第三單元“言行實踐 中流砥柱”聚焦歷史上的官德實踐。通過中國古代流傳下來的諸多官德著作、家訓(xùn)、官箴等史料文獻,展現(xiàn)了“清、慎、勤”“修身為本”“誠意正心”等道德實踐。多媒體互動裝置還收錄了歐陽修等20位歷史名臣的廉政事跡,觀眾可通過觸控屏查閱其政績與評價,在互動中更為深刻地體會到官德的社會影響力。

展覽現(xiàn)場照。(北京市文物局供圖)

作為北京市廉政教育基地,孔廟和國子監(jiān)博物館精心打造此項專題固定展覽。該展覽不另收費,自今日起作為常設(shè)展向社會公眾長期開放。