美國漢學(xué)家宇文長安,從九十歲的修道士西芒手中,獲得一部殘缺不全的神秘手稿。手稿于二百多年前,由傳教士從中國帶到歐洲,一直秘藏在葡萄牙保萊塔修道院。宇文長安邀請精通歷史的中國作家一同破譯、整理。經(jīng)十二年的考據(jù)、查證、探訪,手稿終于逐一還原,一段塵封了三百六十年的歷史真相大白:大明帝國覆滅的廢墟中,傳教士救出一位雙眼燒瞎的女子,竟是末代公主朱朱!隱姓埋名四十五年后,她開口說話,向史學(xué)家講述父皇崇禎的身世謎團(tuán)、他與李自成的法華寺密晤,王朝轟然坍陷的真實(shí)內(nèi)幕。

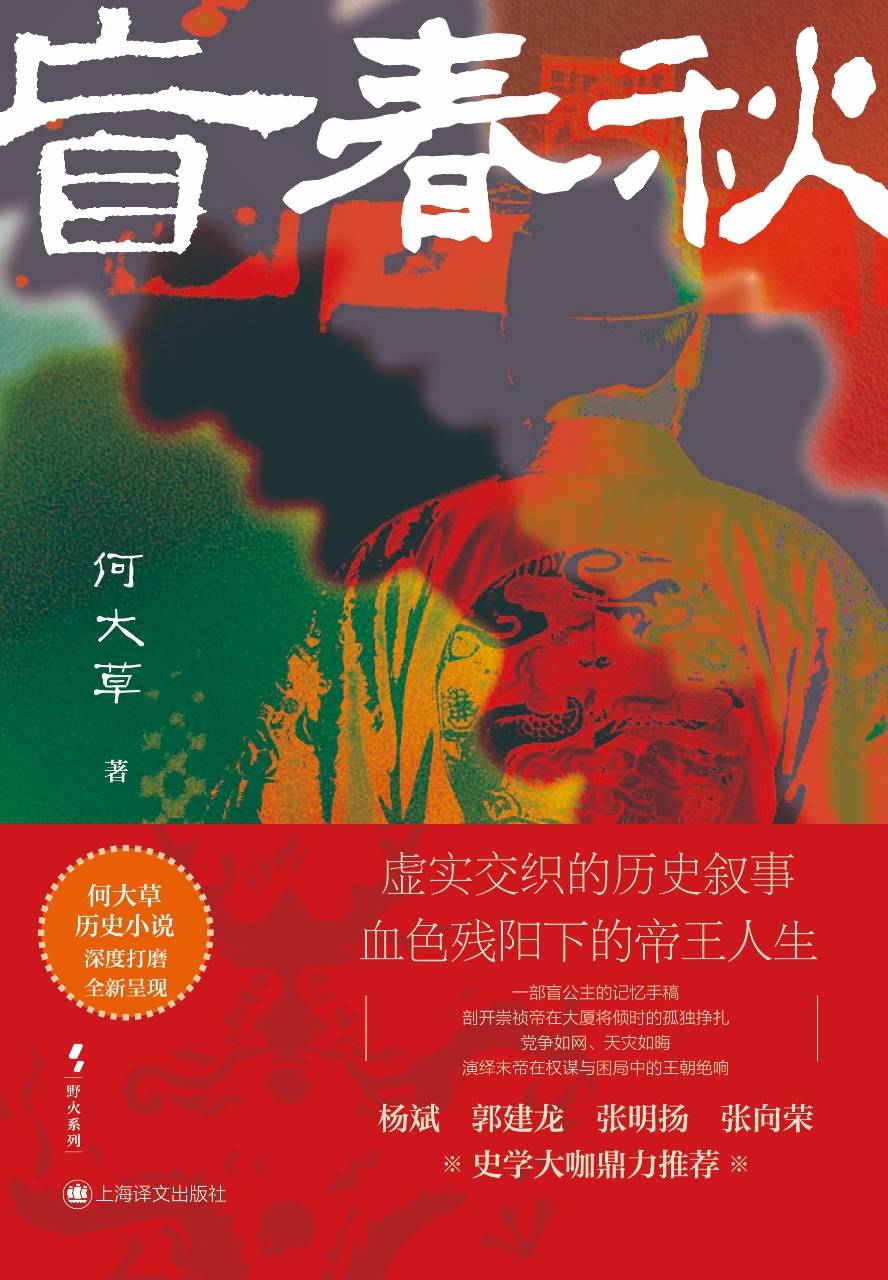

《盲春秋》是作家何大草的最新歷史小說。虛實(shí)交織的歷史敘事,展現(xiàn)血色殘陽下的帝王人生。一部盲公主的記憶手稿,剖開崇禎帝在大廈將傾時的孤獨(dú)掙扎,黨爭如網(wǎng)、天災(zāi)如晦,演繹末帝在權(quán)謀與困局中的王朝絕響。

《盲春秋》,何大草 著,上海譯文出版社出版

>>內(nèi)文選讀

一份塵封的神秘手稿

1765年10月,一個在北京宣武門南教堂供職的意大利傳教士托蒂•皮耶羅,獲得南巡歸來的皇帝恩準(zhǔn)后,在北運(yùn)河的終點(diǎn)大通橋碼頭登船,啟航返國。彼時的運(yùn)河兩岸,槐樹成林,落葉紛飛,送行的人中,有一個高鼻深目的顫巍巍老者,即皮耶羅在華的最著名同胞郎世寧。郎世寧親手送上了餞行的禮物:一竹籃的桂花糕。桂花糕金黃酥軟,宛如把整個北京的秋色都盛放在了籃中。皮耶羅隨即經(jīng)北、南大運(yùn)河,出杭州灣駛?cè)霒|海,在澳門短暫停留后,開始返回祖國的漫長航程——這一年在手稿上記載明確,即乾隆三十年,歲在乙酉,恰逢盛世。然而,老皮耶羅已年過花甲,看到了盛世后的凄涼,還有鄉(xiāng)愁纏綿(鄉(xiāng)愁是無需理由的),他于是只身辭別了。籃子里的桂花糕作為茶點(diǎn)和鄉(xiāng)誼的象征,雖然不忍,但還是在三天之后吃完了——籃子底部,露出了用絹帛包住的這部手稿;確切地說,是這部手稿的原始中文本。

次年,郎世寧作為備受恩寵的宮廷畫家,在北京去世,享年七十八歲。乾隆皇帝追封他從二品侍郎銜,厚葬于阜成門外滕公柵欄傳教士墓地。和他同在一處為伴的,有青草中的蛐蛐兒,他沒有說出的秘密,以及1610年即萬歷三十八年去世的利瑪竇——這件事情,對尚在大海中展閱神秘手稿的托蒂•皮耶羅來說,永遠(yuǎn)都不會知曉了。

手稿篇幅龐雜,內(nèi)容詭譎,牽扯到這個世界上最大帝國四代皇帝、無數(shù)人的命運(yùn)。托蒂•皮耶羅神父在長達(dá)一年,也許比一年更長的旅途中,把手稿翻譯為了拉丁文和意大利文。船在他的家鄉(xiāng)那不勒斯灣靠岸時,他覺得自己已快被咸風(fēng)吹成了咸肉干。在那不勒斯灣的小漁村,托蒂•皮耶羅神父隱居起來,以沐浴陽光和修訂這部(其實(shí)是三部)手稿,消磨了三十余年的時光。然而,這部手稿郎世寧從何得來,又為什么要交由他帶出海外,托蒂•皮耶羅神父始終都弄不明白。1798年1月的某個早晨,他夢見了差不多業(yè)已遺忘的郎世寧推窗進(jìn)屋,白發(fā)披肩,兩眼迷惘,對他欲言又止……醒來后,他雙眼噙滿了淚水。隨后,他就騎著毛驢,頂著冷颼颼的風(fēng),去梵蒂岡朝覲了教皇庇護(hù)六世。彼時,全意大利正忙于應(yīng)付拿破侖的征戰(zhàn),當(dāng)皮耶羅向庇護(hù)六世陳述有關(guān)中華帝國和郎世寧的事務(wù)時,教皇顯得有些心不在焉。但后來,皮耶羅還是以哆哆嗦嗦的手,呈上了這部手稿的拉丁文本。手稿被教皇接受以后,很快就束之高閣了。今天,如果梵蒂岡的檔案庫可以對外開放,這部手稿我們應(yīng)該不難查找到,在皮耶羅神父留下的殘破札記中,記載了他給這部拉丁文手稿取的名字:《龍之秘史》。

手稿的中文原始本,托蒂•皮耶羅則捐獻(xiàn)給了佛羅倫薩的達(dá)•芬奇博物館。中文手稿的墨跡都寫在柔韌的宣紙上,隨情緒的起伏,時而工致似春閨婦人,時而狂亂如驚馬奔騰,神父認(rèn)為,所謂書法,即東方藝術(shù)之極致。據(jù)神父的殘破札記記載,中文的手稿名共有五個字,其中一個是“龍”。第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束后,人們發(fā)現(xiàn)《……龍……》消失了。關(guān)于它的去向,流傳有兩種說法。一是墨索里尼為了討好希特勒,把《……龍……》作為重禮相贈,后來毀于1945年盟軍對柏林的春季大轟炸。一是盟軍占領(lǐng)佛羅倫薩的當(dāng)天傍晚,一個穿盟軍制服、戴鋼絲邊眼鏡的上校參謀驅(qū)車來到博物館,把《……龍……》借走,從此神秘失蹤。

只有托蒂•皮耶羅神父翻譯的那份意大利文手稿,以另一種方式流傳了下來。他給這份手稿取了一個簡潔而又中立的名字:《言辭》。神父在小漁村中,以《言辭》為伴,打發(fā)最后的暮年時光。1800年5月,拿破侖揮師四萬翻過阿爾卑斯山,再次向南侵入意大利全境。在這支隊(duì)伍中,有一個二十出頭的隨軍神父讓•雅克•阿諾,栗色卷發(fā),面容姣好,且耽于幻想,讀過《馬可•波羅游記》,對東方抱有極大的熱情。為此,他專程趕到那不勒斯灣,拜訪了老皮耶羅。在這兩個老少神父之間,有過多次的秉燭長談。在征得后者的同意后,阿諾用法文抄錄了《言辭》全稿,并重新給予了命名:《我父》。“我父”,是手稿的女主人公在滔滔的言辭中,一開始就提到(并將時刻提到)的一個人,他,意味著時光的重現(xiàn)。抄錄工作接近完成的時候,托蒂•皮耶羅神父無疾而終。阿諾忠實(shí)地執(zhí)行了老神父的遺愿,按中國的習(xí)慣,將《言辭》作為紙錢,在他的墳前焚化了。

《我父》是一部口述實(shí)錄的歷史,斷斷續(xù)續(xù)撰寫于1689年,即康熙二十八年之晚春和盛夏,但沒有最終完成。講述人是一個瞎眼老婦,自稱和被推翻的明皇室有著秘密的血親關(guān)系,而記錄人是一個頗有抱負(fù)的青年史學(xué)家,他有一個奇怪的名字,這從文中老婦對他的調(diào)侃可以看出,他的名字如他本人一樣,意味著智謀和野心。而這個調(diào)侃也暗示出,瞎眼老婦出身高貴,有著非比尋常的驕傲和乖戾。她始終高高在上,說話信馬由韁,不合情理、不通邏輯的言辭與段落,隨處可見。但內(nèi)容的主體,則還是環(huán)繞于多年前她與大明皇朝末代帝王的故事,她稱從前那個萬乘之尊為“我父”。而自己的名字,她說,是朱朱。然而,在已知的、刊布天下的明清正史、稗官記錄中,迄今都還沒有找到“朱朱”這個名字;或者保守地說,即便有她這個人,卻不是她所說的這個名字,而且,還缺少有力的證據(jù)支持這個人的確存在過。

朱朱,手稿的女主人公、講述人,李自成攻破北京城的時候,她還是個少女,年齡不會超過十八歲,在紫禁城的大火之夜,她同時失去了“我父”和雙目的視力。一個叫德呂爾•德呂翁的傳教士(國籍不詳)拾到她,并收養(yǎng)了她,她在手稿中,稱他為“我的養(yǎng)父”。德呂翁由于精通天文學(xué)知識,在明、清兩朝,均官拜御前歷法官,在欽天監(jiān)供職,這使他所受的禮遇,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他西方同行。他卒年不詳,如果康熙二十八年手稿撰寫的時候,他還活著,應(yīng)該已在百歲之上了。作為瞎眼老婦的朱朱,后來也下落不明。朱朱留下的最后一個有物證的蹤跡,就是把手稿送到了她養(yǎng)父的一個學(xué)生H(姑且稱他為H)的家中,請他“封存”。H曾從德呂爾•德呂翁那兒學(xué)到天文學(xué)知識,得以在欽天監(jiān)服務(wù)。H臨死前,又把手稿傳給了自己的學(xué)生P(也姑且稱他為P罷),但并沒有多作交代,只囑托“收起來”。這已是康熙五十四年之后的事情了,郎世寧已抵北京,并已經(jīng)給康熙皇帝敬獻(xiàn)過金雞納霜,有效地治好了陛下的貴恙:瘧疾。此后,他正式在宮中畫像兼行醫(yī)。P和郎世寧成了摯友,P對漢字和宮闈秘史都知之甚淺,就把“收起來”的手稿作為藝術(shù)品,贈送給了作為畫家的郎世寧。

朱朱當(dāng)初把手稿交給H神父封存。封存,要達(dá)到什么樣的目的,她沒有說,迄今也沒有人能猜到。然而,這部手稿在輾轉(zhuǎn)過程中,還是泄露了一絲風(fēng)聲,并被敏感的人捕捉了下來:浙江寧波天一閣藏書樓的書目中,有關(guān)于明遺民的大量筆記,其中一部《燕山龍隱錄》,赫然標(biāo)著“亟待搜尋”的字樣。我以為,《燕山龍隱錄》,極可能就是這部手稿本來的名稱。

郎世寧是繼利瑪竇之后,在華最有影響力的傳教士、藝術(shù)家和中國通。他能意識到《燕山龍隱錄》的重要性,卻看不到它可以面世的那一天。在珍藏了手稿大約四十年之后,他在行將就木之前,把手稿通過托蒂•皮耶羅神父,帶到了海外。之所以要偷偷放在盛桂花糕的籃底,我推測,是他實(shí)在不知該向皮耶羅交代什么話。就在這持久的沉默中,《燕山龍隱錄》隨皮耶羅開始了比他的歸鄉(xiāng)之旅更為漫長也更為曲折的語言、地理的大遷徙:它在時間中改頭換面,幾乎讓人無法辨析真相。