鄉(xiāng)村生活,首在耕種。所聞故事,亦以農(nóng)事為多。其中可見鄉(xiāng)人幽默,亦多寓有深意。只是半個(gè)世紀(jì)過去,往日所聞,大多遺忘,剩下雪泥鴻爪,已難描摹。僅憑記憶可及者,錄得數(shù)則。

借水車,不借秧耥

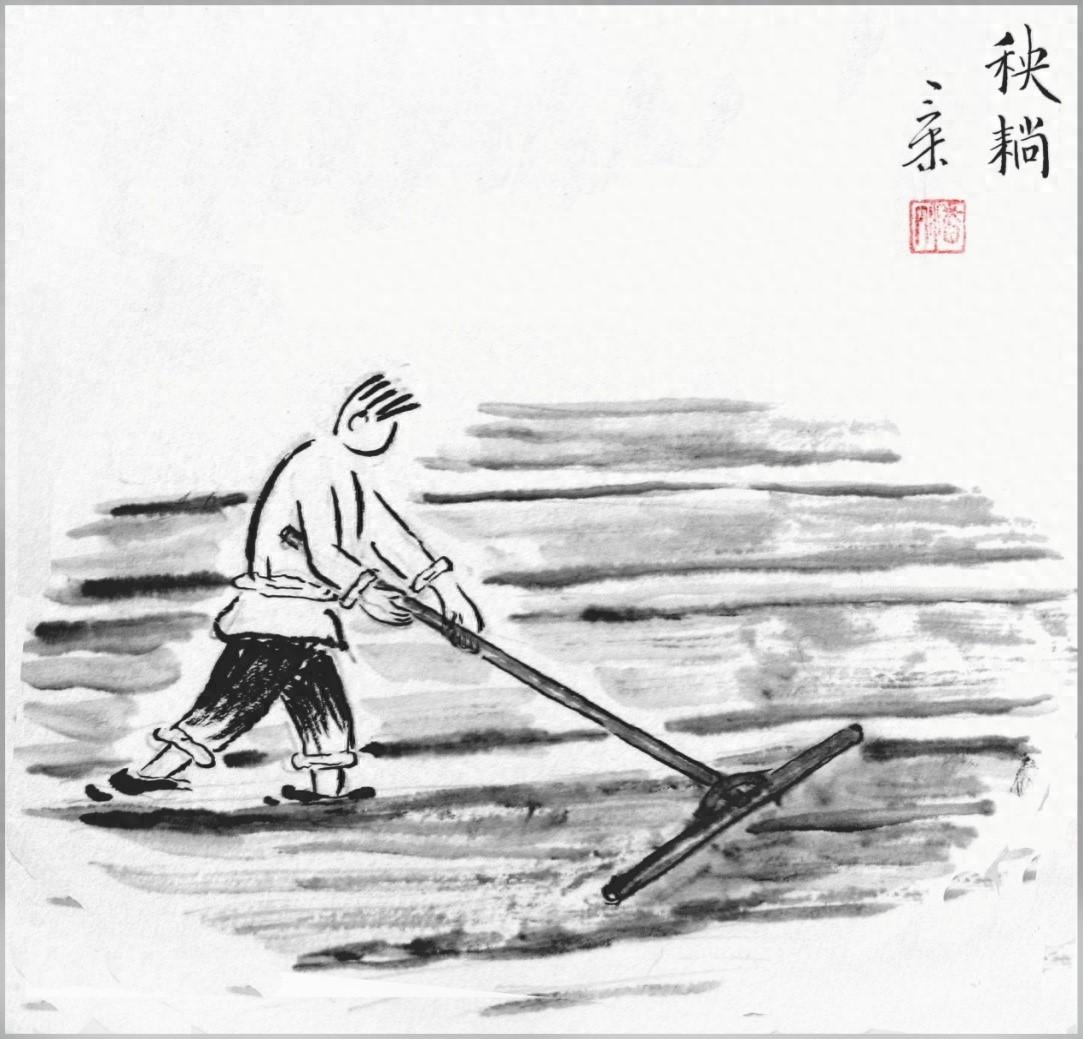

春分時(shí)分,田地轉(zhuǎn)綠。已到做秧田、撒谷種之時(shí)。將田塊分為數(shù)壟,每壟寬一米半,田水微浸壟土,需用“秧耥”抹平,方可撒種,且來日易于拔秧。

村人阿黃早孤,與寡母度日,家中貧寒,無有秧耥,故向鄰居商借。

鄰翁悠然說:“秧耥么,竹竿上頭按根棍,——不借。”

插圖:潘丹

阿黃怏怏而返,私怨其“寒寂不拉”(吝嗇小氣)。

田稻拔節(jié)時(shí)分,天公亢旱,久久不雨。田中無水,需用水車,揚(yáng)水高田。母復(fù)命去借水車。

阿黃不悅:“秧耥都勿肯,哪能借水車?”

其母強(qiáng)之。阿黃不得已,期期艾艾,復(fù)往求助。鄰翁未發(fā)一言,令其扛走。

車水半日,解卻旱情。歸還水車,心猶存疑,因詢其母:“借根秧耥介孤寒,借部水車倒爽快,奈格道理?”

母曰:“秧耥么,竹竿頭上裝根棍,介簡單個(gè)生活,你自家就該做好。水車么,我家賅勿起(置不起),伊便借撥你。兒啊,自家做得個(gè)事,就該自家做好,哪可一丟小事,就煩人家。人情、人情,要用光咯。”

【回音壁】

李健(河北大學(xué)):這個(gè)故事常聽黃老師講起。令人深思。

蔣思婷(中山大學(xué)):學(xué)生不曾種過田,想象不出“秧耥”的模樣。但這文中的道理卻是好懂的,力所能及的小事來麻煩人,自會(huì)消磨人情,不應(yīng)事事都求人。

——————————

喔唷,你也來了呀!

生產(chǎn)隊(duì)時(shí)種田,社員多于凌晨四點(diǎn),便齊聚秧田拔秧。

拔秧時(shí),雙手各執(zhí)秧苗一把,手指每次捻得數(shù)莖,連捻多次,便得盈握,用拇指與食指匝住秧之腰部,一提一松,使秧把在水中自然張合,然后順勢在水中略略一頓,秧根部之泥受震脫落,然后揮動(dòng)秧把,使根部在水面輕涮數(shù)下,將兩手之秧交合成一把,于秧之腰間縛以秧草(一般是上年的陳稻草,切成二尺長),便成一把秧苗。待到拔到百余把秧時(shí),再裝入秧擔(dān)。挑到大田里,按每一把秧可插的大致范圍,一一扔好,然后按行插秧。

拔秧其實(shí)很有講究。若每次所揪太多,則分種時(shí)會(huì)扯不開。若拔時(shí)用力過大,則會(huì)將秧苗折斷。若洗涮未盡,則根部猶有泥塊,一擔(dān)秧猶如一擔(dān)泥,扔秧把時(shí),帶泥之秧苗太沉,會(huì)從秧把中飛出,導(dǎo)致散亂。須使每把秧苗呈半卷之勢,松散而整齊,到插秧時(shí),取秧把,抽取一半,握于左手,拇指與食指輕輕一搓,分出數(shù)莖,便可插種。

拔秧一事,亦有趣事,生產(chǎn)隊(duì)時(shí),社員常作調(diào)侃,以解勞乏。

阿興拔秧,動(dòng)作殊慢。等日上三竿,阿黃問其拔得多少。

阿興道:“八把。”

“百把?”阿黃聽得一驚,蓋自家所拔,猶不及百數(shù),因問:“百把,來得蛤馱(在哪里)?”

阿興道:“喏,笠帽底下七把,手上一把,不是八把?”

“八”與“百”,鄉(xiāng)言用入聲,為同音。以故,鄉(xiāng)人常以“拔了百把”一語,嘲弄他人“手腳太慢”。

有時(shí)秧田板結(jié),拔秧時(shí)帶起泥塊,不易掉脫,所以在提按之后,須著力稍加一頓,使泥脫離,再作輕涮,方才縛以秧草。

但秧田里社員密集,人或在一頓之后,復(fù)加一甩,泥水濺于旁人臉上。受泥之人便故作驚訝,道是:“喔唷,你也來了呀!!”

此乃鄉(xiāng)人之幽默,意謂莫非甩水提醒,你也來拔秧了。

【回音壁】

趙延芳(浙江大學(xué)):讀了一遍,幾乎噴飯。這些確是我也經(jīng)過,卻早就忘于腦后。只記得有次拔干田秧,因?yàn)榕R時(shí)放水,每把都會(huì)拔起大大泥塊,拔好一把就需抬起腳來,在自己腳底敲打一下,用以甩掉泥巴。當(dāng)時(shí)有個(gè)老農(nóng),做這個(gè)動(dòng)作時(shí)準(zhǔn)對(duì)著我的方向,竟甩了我滿頭滿臉。我知道他本是無意,就婉言提醒。誰知他倒瞪大了雙眼,大聲說:“你要來務(wù)農(nóng),就難保衣服干凈!”因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)剛回鄉(xiāng)接受再教育,只好低下頭一言不發(fā)。

春種拔秧就是需趕小滿季節(jié),拔夜秧無非搞個(gè)突擊。夏收夏種叫“雙搶”,需趕在立秋季節(jié)完成,我隊(duì)田多,勞力不夠,時(shí)間更緊。不僅要兩三點(diǎn)起來拔早秧,也常需吃過晚飯出門拔夜秧,到晚上十點(diǎn)才收工。小隊(duì)干活的時(shí)候,我們經(jīng)常半夜一點(diǎn)鐘出工。還有早期抗旱,用龍骨水車車水,經(jīng)常沒日沒夜地干。所謂“天亮宵”和“黃昏肖”兩顆星,我就是在這些機(jī)會(huì)熟悉的。現(xiàn)在的人只種一季稻就夠自家吃飽,真升到天了。

改革開放后不久,我看他們耘田,就是用個(gè)長竹柄的鐵環(huán),站著捅兩下。據(jù)我所知,這個(gè)工具也是過去人們單干時(shí)用的。現(xiàn)在倒好,直接噴灑除草劑就行了。爬在水田里除草耘田的事情,以后的青年農(nóng)民都想象不出了……

蔣思婷(中山大學(xué)):拔秧的場景躍然紙上了,這些田間的幽默真實(shí)而清新。

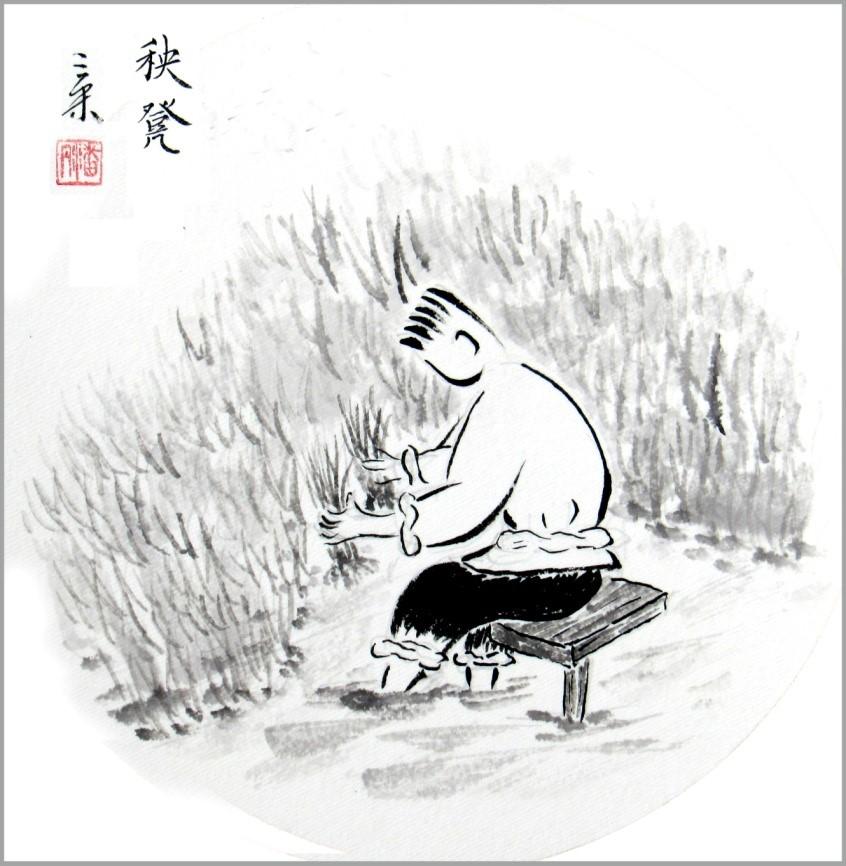

趙延芳:寫拔秧,你忘了還需要一個(gè)重要的工具——獨(dú)腳拔秧凳。此凳腳的下部為圓錐形,以便能夠?qū)⑵洳逶谔锢铮呻S時(shí)慢慢向前移動(dòng)。拔秧的兩手,要邊拔邊順勢將秧苗卷得整齊有序,為的就是插田時(shí)左手拿著一把秧,拇指和食指一捻撥,就能分出約十來莖,成其一株,右手接過就可迅速往田里插。如果卷得不整齊,亂糟糟一把,就會(huì)害苦插秧人,影響速度和質(zhì)量。

插圖:潘丹

那個(gè)拔秧凳換位移動(dòng)往下插,千萬要用力且穩(wěn)當(dāng)。有一次因?yàn)樘镉玻覜]有將“秧矮凳”插穩(wěn),身體一斜,就在水田里跌了個(gè)“仰八叉”,引得大伙一陣狂笑,可樂開胃了,哈哈哈哈哈哈哈,笑聲好久沒有完,我心中好不窩火。但剛來“接受再教育”,可不敢惱在臉上。

拔早稻秧時(shí)還冷,可能不適合跪。我們五一期間種田還穿棉襖,那時(shí)候天氣比現(xiàn)在冷得多。做秧田確實(shí)需要春芬節(jié)氣開始準(zhǔn)備——爛田。我們那兒都是清明“谷籽出田”。那時(shí)田里水面結(jié)著薄冰,人們都是赤腳下田。我感覺一腳踩下去,坐骨神經(jīng)立刻自下而上酸到膝蓋,一會(huì)兒雙腿就全麻木了。

胡鴻保(中國人民大學(xué)):還是覺得回音壁有特色。另外,就是我沒有能力描寫得你那么精細(xì)。當(dāng)然是生活體驗(yàn)差。但是對(duì)于拔秧,還是有些體會(huì)的,洗不干凈,肯定別人會(huì)挑剔,插的人會(huì)不好弄,會(huì)罵山門的。

——————————

剩得個(gè)田眼

鄉(xiāng)里人種田,需撥秧,插秧,面對(duì)黃土背青天,并非易事。

阿黃插秧甚慢。黃昏時(shí)返屋,鄰人問其所種如何。

阿黃傲然作答:“剩得個(gè)田眼。”

田眼者,田塊大致插畢,猶剩田角小塊,猶如只眼之謂也。

次日,鄰人至田間,見那田不過一小角飄著綠色,太半猶是汪洋。村人遂以“剩得個(gè)田眼”用作笑話。

——————————

風(fēng)來呵

夏日炎炎,氣壓甚低,微風(fēng)不起。惟日已近午,農(nóng)人在田頭悶熱難當(dāng),遂舉草帽作扇,大呼曰:“風(fēng)來呵!風(fēng)來呵!”

其聲甚洪,氣波聳動(dòng)沉悶之空氣,果有微風(fēng)徐來,予人涼爽。今經(jīng)科學(xué)驗(yàn)證,聲波攪動(dòng)氣流,確能送來清風(fēng)。

不意如此大聲呼喊,轉(zhuǎn)致饑腸轆轆。更兼日已過午,猶不見送飯村婦之影子。待日落回家,已是肚皮貼背,農(nóng)人十分惱火,責(zé)問其婦為何未往送餐。

其婦大是委屈,道:“本已送至田頭,聽你大喊‘甭來呵、甭來呵’,我就回來了。”

“甭”,鄉(xiāng)音為“勿用”兩字合音,讀作“fónɡ”;而“風(fēng)”,亦讀作“fónɡ”。兩字發(fā)音全同,導(dǎo)致農(nóng)婦會(huì)錯(cuò)其意,成為笑談。

——————————

徐文長與種田郎

明人徐渭,字文長,山陰(今紹興)人。鄉(xiāng)人視為聰明透頂,所傳故事亦多。

某日,他吃得悠閑,騎馬穿過田畈,見有鄉(xiāng)人種田,戲之曰:

種田郎,種田郎,

儂一日到夜

拖過幾千幾百幾十個(gè)拖腳行(hánɡ)?

農(nóng)夫木訥,不知如何相答。歸而訴諸婦。其婦曰:明日若見,汝當(dāng)這般回答。

次日,徐文長騎馬又過,種田郎乃大聲道:

騎馬郎,騎馬郎,

儂一日到夜

走過幾千幾百幾十個(gè)馬腳汪?

文長聞言,知有高人相教,欲求一見。遂下馬,隨至其家。坐下,茶上,文長與彼女言語斗智,先后數(shù)個(gè)回合,不分勝負(fù)。

惜諸回合之內(nèi)容,今已無從記憶矣。唯記某一回合,文長將手臂一橫,問道:“汝知我是舉上還是放下?”婦則斜倚于門框,兩腳騎門檻,問道:“汝知我是跨進(jìn)還是跨出?”

下一回合,文長飲得一口茶,戲問道:“汝知我是吞進(jìn)還是吐出?”

女乃脫裈曰:“汝知我是撒屙還是撒尿(xi)?”

文長大窘,狼狽敗走。

此類種田郎故事尚多,均為郎傻婦慧,黠婦能贏智者。文長與村婦斗智,可惜我所記得的只有這些,連前幾個(gè)回合的內(nèi)容也未記全。

【回音壁】

李健:村婦為勝文長,不惜脫褲以羞走之。戛然而止,令人捧腹。

蔣思婷:耕種篇故事,對(duì)我來說是“陌生化”的,別有趣味。通過文字,很多場景都浮現(xiàn)眼前,農(nóng)人們在勞動(dòng)時(shí)也很會(huì)找樂子,我的嘴角就沒下去過。

何橋(中學(xué)校友):徐文長的笑話故事在楓橋流傳甚廣。夏日露天乘涼,水泥地上攤條席子,一群小朋友,人手一把蒲扇(多半竹柄上寫有主人名字),席子上圍坐一圈,全神貫注聽老人家講徐文長,聽到精彩處,總有人哈哈大笑……

黃仕忠:會(huì)講的不必會(huì)做。我只負(fù)責(zé)描述,是臺(tái)下看戲的那個(gè),主角全在臺(tái)上。

何橋:主角早遺忘了自己與旁人,倒是臺(tái)下看戲的永遠(yuǎn)記住了各種角色及場景。

——————————

割牛蹄記

上大學(xué)之前,我做過生產(chǎn)隊(duì)的大部分農(nóng)活,只是沒有扶過犁,耙過田,也沒有放過牛。

我們那里的牛都是水牛。灰黑色的軀體,比大小伙都高。牛角彎彎呈弧形,角尖十分鋒利,但平時(shí)都是十分溫順的。我小時(shí)候曾對(duì)過牛眼,拍一拍牛頭,它就放低腦袋,讓我踏著牛角,牛再抬頭,我就爬到了牛背上。騎在牛背上,放眼四望,最是威風(fēng)。

隊(duì)里與牛有關(guān)的活計(jì)都由專人負(fù)責(zé)。耕田的是根木,后來是月明、龍志。放牛的是小龍,比我大三四歲,他反應(yīng)較為遲鈍,心地單純而善良,與牛甚是相洽。

耕牛犁田時(shí),趕著牛,扶著犁,鐵鏵犁斜著切進(jìn)土中,黑油油的泥土被一層層地撕開,好像翻滾似的卷動(dòng)著向前,原本稻根像針腳那么遍布的田土,翻轉(zhuǎn)成一壟壟的泥帶,看起來有一種特殊的美。

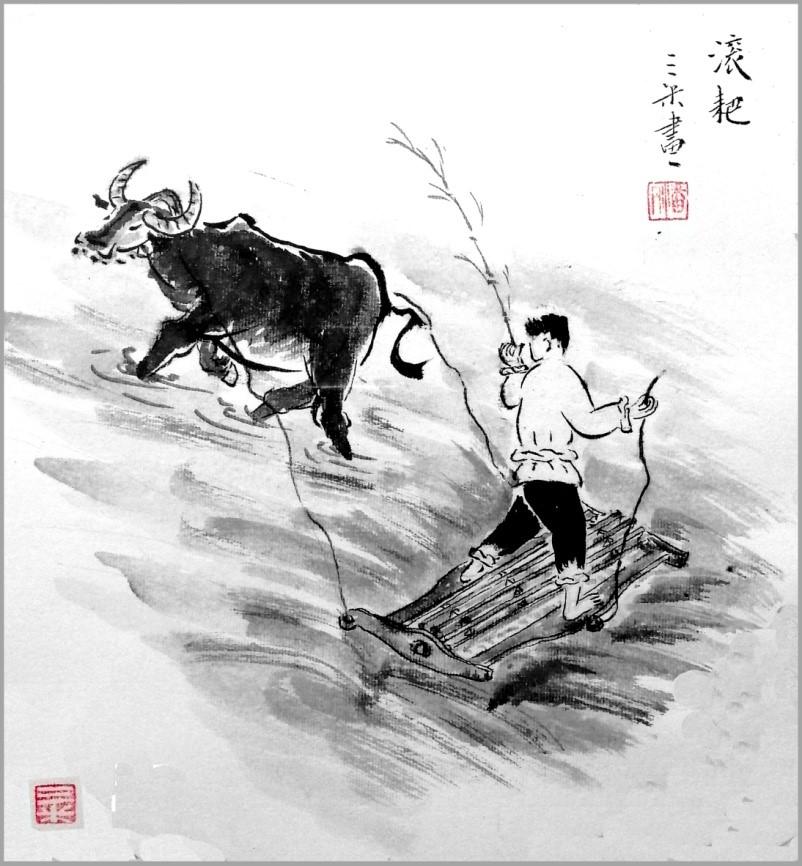

插圖:潘丹

然后是耙田。這“滾耙”,是一張四方的鐵架子,架子下面有鋒利的刀片,人站在架上壓住,水牛拖著鐵耙前行,那耙不斷切碎高高低低的泥塊。在空曠的田野里,駕著鐵騎,“吁……吁”聲中,馳騁在汪洋般的田間,異常的威風(fēng),卻又讓我有一種毛骨悚然的感覺,因?yàn)橐遣恍⌒囊荒_踩進(jìn)刀叢,又被牛拖著走……那結(jié)果我不敢想象。但也從來沒聽說過什么意外,也許沒有我想象的那么危險(xiǎn)吧。

插圖:潘丹

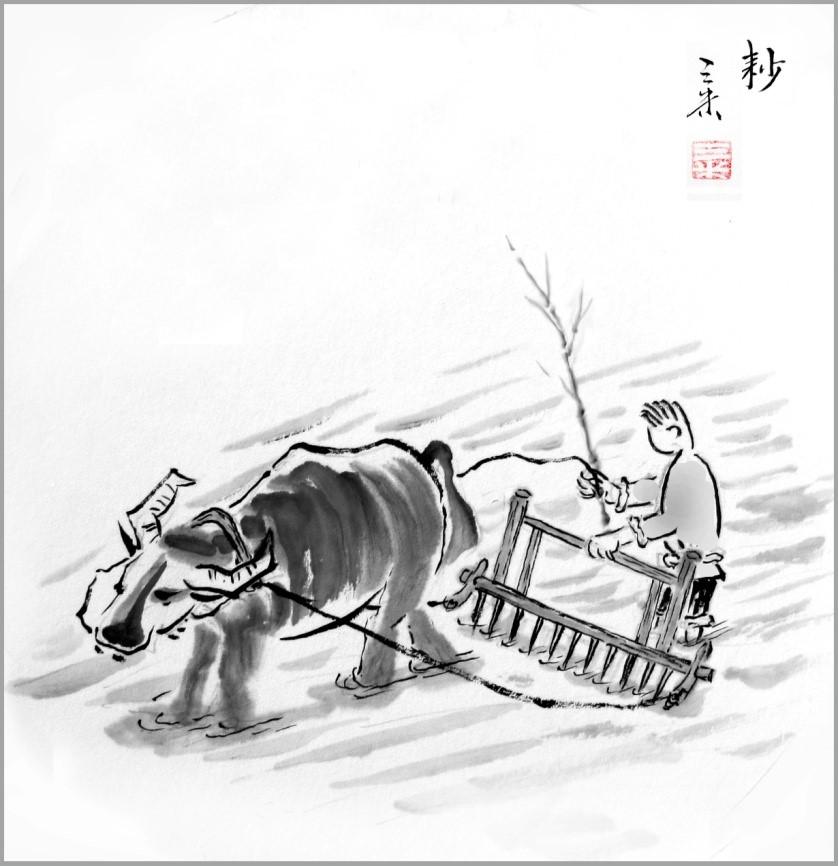

接著是耖田。那張“耖”,是一件像是欄柵似的農(nóng)具,約七八尺長,最下方是一排尖尖的、粗壯的鐵條,每條間約有十公分,鐵條插進(jìn)泥水里,耕牛拖動(dòng),田里就像潮水涌動(dòng),頗是壯觀。先是將“耖”與田水平行著操動(dòng),繼續(xù)切碎田土,使之變成泥漿,然后觀察著,用力傾斜插入,用“耖”將高處的田泥推到低處,使之平如鏡面,再然后就可以插秧了。

插圖:潘丹

這耕田佬最是孤獨(dú),終日唯牛為伴。雨天,也是獨(dú)自穿著蓑衣,耕、耙、耖,喊著“吁……吁”,指揮著老牛,只聽得嘩嘩的水聲。

其他時(shí)間,那水牛卻是悠閑無事,終日在田頭地邊,啃吃青草,細(xì)細(xì)的牛尾巴掃來掃去,驅(qū)趕那討厭的牛虻。或是到水塘里泡澡,只露出一個(gè)腦袋,不時(shí)大聲地吸氣呼氣。

有時(shí)候兩頭水牛會(huì)頂角打架。據(jù)說只要喂上一束“黃稻草”(陳年稻草),那草香而柔,是牛的最愛,能讓雙方停止?fàn)幎贰K?ldquo;喂黃稻草”,就成了社員們的典故,常用來說那些犟牛似的人,需要喂上束黃稻草。

有一年秋天,隊(duì)里的母牛要生小牛了,請(qǐng)洪彪師傅來接的生,他把剛生下來的牛犢抱到牛欄外面的空曠處,用一把半弧形的鋒利小刀,把牛蹄上突出的角質(zhì)一一切除,然后將牛犢放在地上,那牛犢笨拙地起來又跌倒,跌得個(gè)三五次,就能站住,然后邁開腿,跌跌撞撞地跑回牛欄里了。

老牛太老了,耕不了田,拖不動(dòng)耙,就會(huì)被宰殺了吃肉。據(jù)說那牛也知道這個(gè)結(jié)果,眼睛里會(huì)掉下大滴大滴的眼淚。老太太會(huì)念念有詞,說聲“罪過”,所以我不敢去看。

【回音壁】

劉勇強(qiáng)(北京大學(xué)):牧童短笛大概是鄉(xiāng)土中國最詩意的符號(hào),它的背后卻是沉重的勞作、頑強(qiáng)的抗?fàn)幣c無奈的老去。大作令人回味。

李舜華(廣州大學(xué)):寫牛耕生動(dòng),配圖清雅。“這耕田佬”一段,貌似簡淡,頗有詩意。

錢志熙(北京大學(xué)):

炎陽如火水如蒸,

赤腳行來過小塍。

叱犢扶犁夸鄰叟,

分秧獲稻賽幼朋。

當(dāng)年漂麥慚高鳳,

今日懷莼憶季鷹。

南畝已蕪歸不去,

空將文字記前曾。

——近日論耕說牧,多有佳話,感而賦此。

許賀龍(杭大同學(xué)):慚愧,我的牛遲遲沒有出欄,兩長江的牛先后奮蹄奔跑了。黃長江的牛故事詳盡生動(dòng),特別是對(duì)耕犁、耙、耖農(nóng)活的描寫相當(dāng)專業(yè)!

陳建新(杭大同學(xué)):我爺爺是中年時(shí)脫離耕地,帶著三個(gè)孩子進(jìn)杭州的,所以我小時(shí)候也能聽到我爺爺對(duì)牛的描述。印象最深的,是在牛的眼睛里,人是放大的,所以牛對(duì)人很馴服。反之,在鵝的眼睛里,人是縮小的,所以鵝會(huì)如此狂放,與人(也和所有動(dòng)物)對(duì)抗,能取代看家狗,能放哨,敢于反擊入侵者。“馬吃谷,牛耕田”,這俗語其實(shí)表達(dá)出人間的不平。

錢志熙:寫得真好,牛耕是田園詩中最美的情景之一。犁、耙都與我們那里一樣,寫犁田一段最生動(dòng)。犁田是技術(shù)活,村里真正犁田犁得好的,也就是那么幾個(gè)人。

岑寶康(杭大同學(xué)):我雖然沒割過牛蹄,但叔輩割牛蹄時(shí)我當(dāng)過助手。跟馬驢一樣,牛也需要定期割牛蹄。這跟人需要經(jīng)常剪腳趾甲是一樣道理。

張玲燕(杭大同學(xué)):犁田、耙田、操田,平整水田的三大步驟很完整、很細(xì)致、很親切。但通讀全文,割牛蹄只是一筆帶過,記的都是割過牛蹄的牛們的工作吧?

黃仕忠:原本只想寫割牛蹄,后來內(nèi)容不夠,就拿耕田來湊熱鬧。

魏丁(杭大同學(xué)):糾結(jié),江南山區(qū)半山區(qū)的水田多為黃泥,土赫色,放水犁田,但見濁水翻涌,泥漿四濺,少見黑油油。

黃仕忠:諸暨的河谷地帶的,為黑色淤泥沃土。我們家背后的山,是沙石山,會(huì)稽山余脈。對(duì)面村子則是黃土丘陵,土質(zhì)不同。

沈?yàn)懀ê即笸瑢W(xué)):生動(dòng),只是看著題目有點(diǎn)痛。

廖可斌(北京大學(xué)):仕忠兄的描寫非常真實(shí)準(zhǔn)確。在我老家湖南,犁田、耙田完全相同,只是第三道工序叫“滾田”,滾田的農(nóng)具是木制的,一個(gè)圓筒上嵌入若干木片,滾過田就平了,好插秧了。滾田我不怕,犁田時(shí),我特別擔(dān)心犁尖會(huì)傷到前面的牛腿;耙田時(shí),我跟仕忠兄一樣,特別擔(dān)心從鐵耙上滑下去,因?yàn)殍F耙上都是稀泥,很容易滑下去,下面就是鋒利的耙齒。但也如仕忠兄所說,沒聽說誰因此受傷的。

本人屬牛,從小看到牛一年到頭辛苦不休,吃的是草,冬天只能吃棉籽餅,住在棚里,蒼蠅橫飛,老了還要被殺,覺得最不公平。感到牛還不如豬,豬盡管短命,但至少輕松過幾天,只管吃。

也有剎那的美感,如仁兄所說,犁田時(shí)田中的泥土像一道柔軟的波浪卷起延伸等。但農(nóng)村勞動(dòng)苦不堪言,不堪回首。千萬不要像魯迅先生所說的,文人搖著烏篷船,經(jīng)過鄉(xiāng)下,說:此乃農(nóng)家樂也!

張若琪(中山大學(xué)):我有次放假回家,恰好趕上生小羊,濕漉漉的小羊生出來后站不穩(wěn),大人就去處理了下羊蹄。具體細(xì)節(jié)已經(jīng)不記得了,只記得我當(dāng)時(shí)問小羊不疼嗎?大人說要不然小羊站不住。處理完后,小羊就顫巍巍地去找羊媽媽了。看老師這些文章,總讓我想起塵封已久的童年回憶。