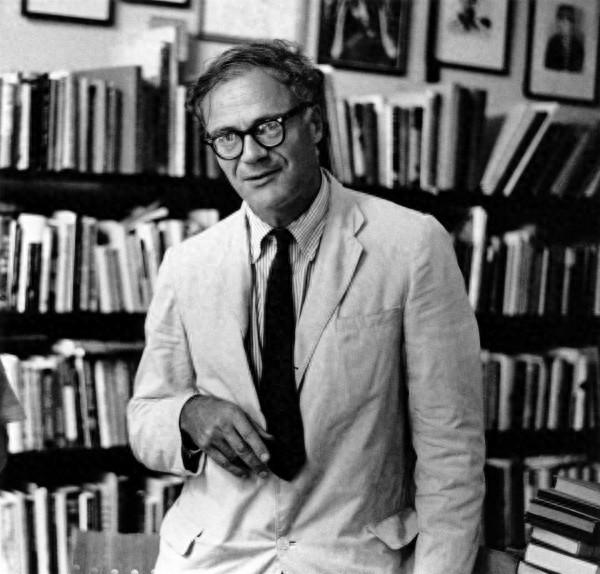

羅伯特·洛威爾(Robert Lowell,1917-1977),美國著名詩人,出身波士頓望族世家,素以“自白派”宗師和靈魂人物著稱。洛威爾曾就讀于哈佛大學,后因追隨美國南方的“新批評派”而中途退學,走上了離經叛道的詩歌寫作之路。

羅伯特·洛威爾

洛威爾早年詩風受“新批評派”影響,嚴謹節制、用典晦澀,直到1959年出版劃時代的詩集《生活研究》,聚焦書寫隱秘經驗和私人生活,開創了影響深遠的“自白派”詩歌。“自白派”的兩位著名女詩人西爾維婭·普拉斯、安妮·塞克斯頓也都曾是洛威爾在波士頓大學教過的學生。自此,“自白”成為洛威爾一生的標簽。

作為美國當代詩歌史上無法回避的經典詩人,洛威爾詩歌大規模地進入漢語可謂相當晚近。2019年,浦睿文化首次引進出版了洛威爾詩歌的單行譯本,即胡桑翻譯的《生活研究:羅伯特·洛威爾詩選》。隨后廣西人民出版社旗下“大雅”品牌也陸續推出“洛威爾系列”,開始對洛威爾作品進行系統譯介,其中包括楊鐵軍翻譯的《生活研究 致聯邦死者》等。不同于胡桑譯本的精華選譯,楊鐵軍的譯本呈現了洛威爾《生活研究》《致聯邦死者》這兩部重要詩集的完整面貌。

《生活研究:羅伯特·洛威爾詩選》,胡桑譯,湖南文藝出版社2019年版

《生活研究 致聯邦死者》,楊鐵軍譯,廣西人民出版社2023年版

6月15日,“大雅十年”系列活動上海站,楊鐵軍、胡桑、鐘芝紅等詩人、譯者齊聚神獸之間書店,圍繞洛威爾及其詩歌展開對談。借此機會,澎湃新聞就洛威爾詩歌的接受、翻譯和影響等問題,對楊鐵軍、胡桑進行了專訪,以期增進洛威爾其人其詩在中文世界的傳播與研究。

楊鐵軍與胡桑在活動現場

澎湃新聞:羅伯特·洛威爾1977年在紐約去世。我查到1978年第2期《世界文學》上刊登了一則《美國詩人羅伯特·洛厄爾逝世》(“洛厄爾”是Lowell的另一個常見譯名)的消息。今天看來,這則短消息對洛威爾的介紹盡管充滿冷戰意識形態痕跡,但也從側面說明洛威爾在美國詩壇的重要位置和影響力。洛威爾的詩歌在美國本土是否很早就完成了經典化的過程?

楊鐵軍:洛威爾出版于1959年的詩集《生活研究》被視為艾略特的《荒原》之后最重要、最有影響力的文本,他自己也被視為“自白派”的創始人,在學院內外都受到廣泛關注,我想,這應該可以算是完成“經典化”的過程了吧。不過“經典化”并不是一個螺旋上升的過程,洛威爾的名聲和影響力在最近幾十年已經大不如前,但我并不覺得他的影響力減弱了,而是以一種隱秘的方式加強了。

胡桑:“自白派”是戰后美國非常重要的一個詩歌流派,早就成為美國乃至世界詩歌史上不可或缺的一個環節,在所有的當代美國詩歌史著作中幾乎不可能略過“自白派”。而洛威爾是“自白派”的開創者和靈魂人物,也是推動美國當代詩歌轉型的標志性人物。

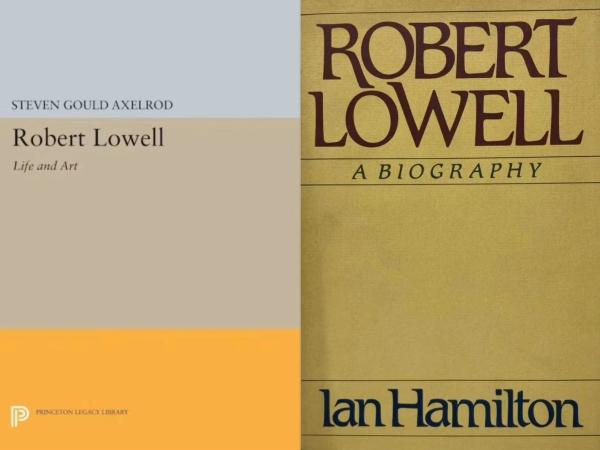

阿克塞爾羅德(Steven Gould Axelrod)的《洛威爾:生活與藝術》(Robert Lowell: Life and Art)出版于1978年,他說:“洛威爾堅定地站在美國詩歌的主線上。”漢密爾頓(Ian Hamilton)的《洛威爾傳》(Robert Lowell: A Biography)出版于1982年。

《洛威爾:生活與藝術》與《洛威爾傳》

澎湃新聞:進入1980年代后,如袁可嘉、湯永寬、趙毅衡等一批翻譯名家陸續選譯過洛威爾的若干代表作,但他們當時都把《臭鼬時刻》這首名作中的“臭鼬”(Skunk)譯為“黃鼠狼”。如今普通人都可以從互聯網上輕松得知,這兩種動物在生物學上雖然同屬鼬科,但體型特征著實有很大差異,這個例子是否算是一種時代性的“誤譯”?如何評價老一輩翻譯家們對洛威爾詩歌的譯介?

楊鐵軍:黃鼠狼的英文是weasel,skunk的意思是北美臭鼬,我不知道為什么他們會翻譯作“黃鼠狼”,也許他們那時候的詞典有這個義項?我不確定這算不算時代性的“誤譯”,不過“花鳥草木蟲魚”之名的翻譯本身就很難,尤其是植物。舉個例子,英文cedar這個詞,同時有以下義項:“雪松,西洋杉,香柏木,香椿,杉木”,那么,翻譯的時候該怎么選擇?我知道《圣經》把它譯成“香柏”,而我在譯《奧麥羅斯》(德里克·沃爾科特的史詩作品)時把它譯成“杉木”,因為cedar這個詞在《奧麥羅斯》中是個核心意象,用得很多,怎么翻譯可能很關鍵。我查到杉木木質較輕,適合做獨木舟,而獨木舟在書中也是一個核心意象,兩者是有關聯的,所以我最后選擇“杉木”。還有一個詞語色彩的問題,假如我翻譯成“香柏”,是不是味道就不太一樣了?

老一輩翻譯家對洛威爾的翻譯不多,估計有也是零星的,我基本沒有看過,不好評價,不過我大學的時候讀過《臭鼬時刻》,印象深刻。

胡桑:國內翻譯洛威爾其實是比較早的。除了袁可嘉、湯永寬、趙毅衡的譯文,湯潮在1987年的《外國文學》上也發表過一組譯文,有《黑巖中的對話》等五首。王佐良也翻譯過。我很喜歡老一代翻譯家的譯文,他們的譯文有一種漢語的流動感,簡潔、清晰、有力、精準。當然,這里的“精準”指的是意義傳達的精準,而不是含糊、混沌、啰嗦。限于時代原因,比如工具書的欠缺,他們有些譯文的確是不太準確的,“臭鼬”(Skunk)便是一例。

此外我再舉一個例子,比如趙瓊、島子翻譯的《男人和妻子》(他們譯為《夫妻》)里,治療焦慮癥和失眠的藥物“眠爾通”(miltown)被譯為“密爾湯”,又不加注釋,就很讓人困惑這是什么東西。而詩中“比拉福夫婦喝得更多”(outdrank the Rahvs)被譯成了“欲念沖動”,那個時候可能查不到《黨派評論》編輯菲利普·拉福(Philip Rahv)和妻子娜塔莉·拉福(Nathalie Rahv)的名字,而且《洛威爾詩合集》(Collected Poems)要到2003年出版,由洛威爾的學生比達特(Frank Bidart)和大衛·格萬特(David Gewanter)合作編輯并做了大量的注釋。這是翻譯洛威爾不可或缺的參考書,他們那時候看不到這些注釋。

《洛威爾詩合集》

但我依然喜歡那個時代的譯文。翻譯的錯誤是難免的,這和時代因素有關,也和譯者的個人能力有關。任何一個人不可能掌握一門語言的全部,總是會有或這或那的盲區。譯者的外語和中文水平足夠,并且認真翻譯,都是在做語言的“擺渡”,給我們帶來很多禮物。其實,當年很多人會因為讀了幾首譯文就喜歡上這個詩人,甚至去學習他的寫法。趙毅衡翻譯的《美國現代詩選》(外國文學出版社1985年版)就有這個作用。

不過那時候對“自白派”的翻譯在量上是很不夠的,每個人只譯過幾首或十幾首,不能看到洛威爾詩歌更為完整的面貌。

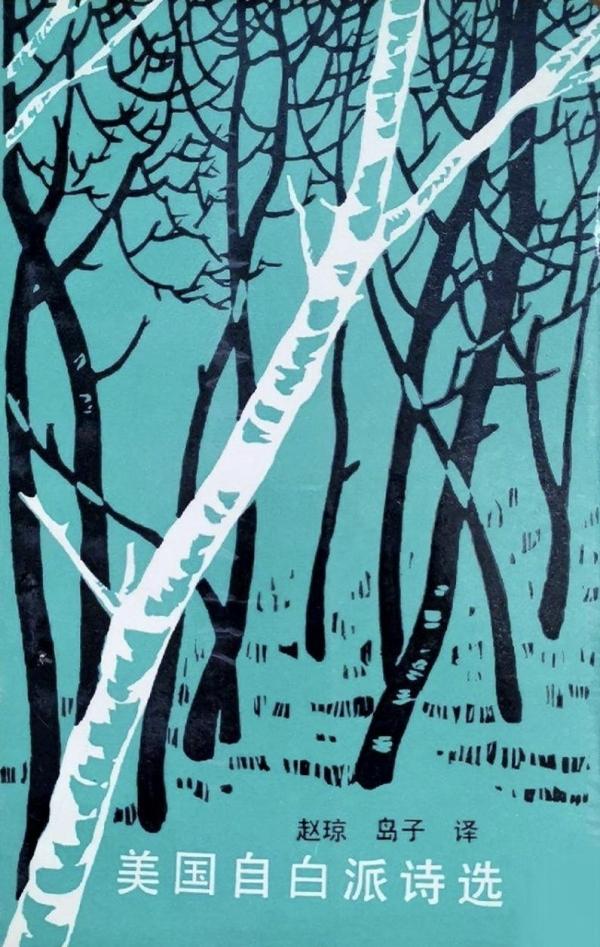

《美國自白派詩選》,趙瓊、島子譯,漓江出版社1987年版

澎湃新聞:1987年,趙瓊、島子翻譯的《美國自白派詩選》由漓江出版社出版,其中選譯了洛威爾的20首詩。當時中國大陸正處在詩歌的黃金年代,因此這本小冊子極受歡迎,印量頗大,很多詩歌愛好者似乎都是從這本書才開始建立對于“自白派”的認知。是否記得你第一次接觸洛威爾詩歌是什么場景?通過誰的譯本?當時有怎樣的感受?

楊鐵軍:我應該也是通過這個譯本認識到“自白派”的,但是我對洛威爾的印象始終停留在那首廣泛收入各種選本的詩《臭鼬時刻》上。那首詩對我影響很大,我在前些年的詩中最少兩次化用或提到那首詩的場景。但其實我對洛威爾并沒有更進一步的了解,直到我開始翻譯他的兩本詩集《生活研究》和《致聯邦死者》,才進行了一番深入閱讀。

胡桑:我最初接觸洛威爾就是通過這本《美國自白派詩選》。高二時,我在德清一中,我們的語文老師為了拓展我們的閱讀量,向學校申請了一間教室用作閱覽室,并且讓同學們捐書。我就在里邊讀到了這本《美國自白派詩選》,淡綠色封面的小冊子。

不過,雖然洛威爾排在首席,我讀了卻沒什么感覺。可能是因為普拉斯名聲卓著,我反而對她的《晨歌》《爸爸》《泅水》印象深刻。一年后,我在新華書店買到一本陳樹選編的《破碎的主觀銅像:外國后現代主義詩選》(敦煌文藝出版社1996年版),里面收了湯永寬翻譯的幾首洛威爾詩歌。這幾首我是反復讀過的,對洛威爾的語言質地和主題有了基本的感受,但湯永寬的譯文略微松散。后來又讀到王佐良翻譯的《漁網》,才被其清晰的語言質地震撼了,特別是那句:“詩人們青春死去,但韻律護住了他們的軀體。”我久久不能忘懷。

《破碎的主觀銅像:外國后現代主義詩選》,陳樹選編,敦煌文藝出版社1996年版

澎湃新聞:關于洛威爾身上“自白”這個標簽,楊鐵軍老師在《生活研究 致聯邦死者》譯后記中有個說法很形象,認為它是人們認識洛威爾詩歌的“窄門”或是“死胡同”。“自白”這個標簽遮蔽了洛威爾詩歌品質的其他哪些面相?

楊鐵軍:首先,《生活研究》是一個轉折點,此前洛威爾還有一本重要的詩集《威利爵爺的城堡》,應該不能算作是“自白派”的作品,洛威爾這本詩集獲得普利策獎,受到“新批評”批評家、他的精神導師艾倫·退特(Allen Tate)的影響,講究古典的形式和韻律,以及非個人化的風格,雖然并不能掩飾他內在的激烈。另外,甚至“自白派”的代表作《生活研究》的前三部分,也還殘留著以前的風格,并非全都是“自白派”的作品。

不過,我確實覺得“自白派”這個標簽對洛威爾形象的刻板化影響是很明顯的,這并不是他自己給自己戴上的帽子,而是批評家羅森塔爾在讀了《生活研究》之后注意到書中的一些傾向,稱之為“自白”,然后被人們沿用,一開始幾乎帶著一點負面的含義,但不知怎么,就在公眾接受的場域中得到了道德上的救贖。

我不覺得這個標簽完全遮蔽了他,相反,這個標簽首先還是成就了他,甚至在積極的意義上,也部分地概括了他的詩學。因為“自白”讓他更近地逼視自我,讓那塊自我認識的毛玻璃的分辨率更高了一點,從而能更清晰地審視自我。這個“逼視”就是當代詩學的核心,而洛威爾就是那個推動當代詩歌向著這個核心靠近的關鍵人物。

胡桑:不可否認,戰后美國突破學院派尤其是新批評派的詩風中,“自白派”和垮掉一代、黑山派、新超現實主義等流派一樣,具有清晰的歷史意義,也有著明確的可辨認的詩學形態。

當然,洛威爾進入到六十年代,特別是七十年代之后,他的生活經驗、詩學思想都有巨大的變化,但“自白派”那種對個人經驗特別是私密經驗的解放依然是其詩歌寫作的重要面向。他長期遭受躁郁癥的折磨,這一深刻體驗一直貫穿著他的詩歌寫作。

除此之外,洛威爾對歷史的關注,比如《卡里古拉》《為聯邦軍陣亡將士而作》(即楊鐵軍所譯《致聯邦死者》),以及《歷史》(1973年出版)這本詩集里的歷史人物詩,都已經溢出了個人經驗的范疇,轉而思考歷史經驗與個人經驗的融合,以及歷史人物的命運在當代的變形。當然,即便如此,他依然在思考個人經驗的出路和安置。比如他寫卡里古拉(Caligula)是因為這個名字里嵌含著他自己的小名卡爾(Cal)。于是,他也在歷史人物中辨認自己的當下生存。還有,他特別關心藝術的存在,藝術拯救人的命題,比如《漁網》。

位于波士頓公園內的羅伯特·古爾德·蕭與馬薩諸塞州第五十四志愿步兵團紀念碑,由著名的雕塑家奧古斯都·圣-高登創作。這個青銅淺浮雕紀念碑在洛威爾的詩作《為聯邦軍陣亡將士而作》中占據重要位置

澎湃新聞:鑒于洛威爾在美國現代詩壇的經典化程度,國內對洛威爾的系統譯介似乎稍顯遲到,這種情況是否跟洛威爾詩歌的難度較大有關?面對洛威爾詩歌,我注意到一些當代詩人尚且難以進入,普通讀者的閱讀體驗更不會輕松。除了大量的專有名詞、私人經驗、家族記憶、歷史知識、《圣經》典故這些體現在注釋中的內容,讀者在進入洛威爾的詩歌語言時還會面臨哪些挑戰?

楊鐵軍:國內讀者的趣味和美國讀者或西方讀者的趣味是不太一樣的,不光是洛威爾,我注意到弗羅斯特(Robert Frost)的長詩在國內的讀者也是極少的,大部分讀者無法欣賞弗羅斯特的長詩,弗羅斯特在美國普通讀者心中的地位比洛威爾要顯赫得多,在國內也是這樣的遭遇,令人遺憾。原因肯定有很多,我就不一一猜測了。

洛威爾的詩,尤其是《生活研究》的最后一部分,也就是導致他被稱為“自白派”的那幾首詩,其實是相當簡單、樸實的,國內很多詩人都在寫那樣的詩,雖然他們不知道這種東西其實來自洛威爾。

我覺得洛威爾的詩對普通讀者最大的挑戰,是你是否有一雙同情的耳朵。典故、個人經驗等融為一爐的寫法并不是洛威爾的私人風格,是現代詩人基本都會采用的手法,如果具備必要的背景知識,這種寫法都不是理解上的障礙。但問題就是,我們的讀者對很多異域的典故不甚了了,所以理解起來就有困難,事實上,我們理解我們自己的古典詩歌也有同樣程度的困難。

現在很多讀者可能不愿意放空自己,把“我喜歡或不喜歡”當作唯一的標準。這也是互聯網平面化、民主化的新現象。權威不存在了,或者即使存在,也得看讀者個人的偏好。“我不喜歡”,就等于不好。我覺得,一方面多元化自然是好的,但另一方面,這些讀者可能就喪失在閱讀中豐富自己的好機會了。

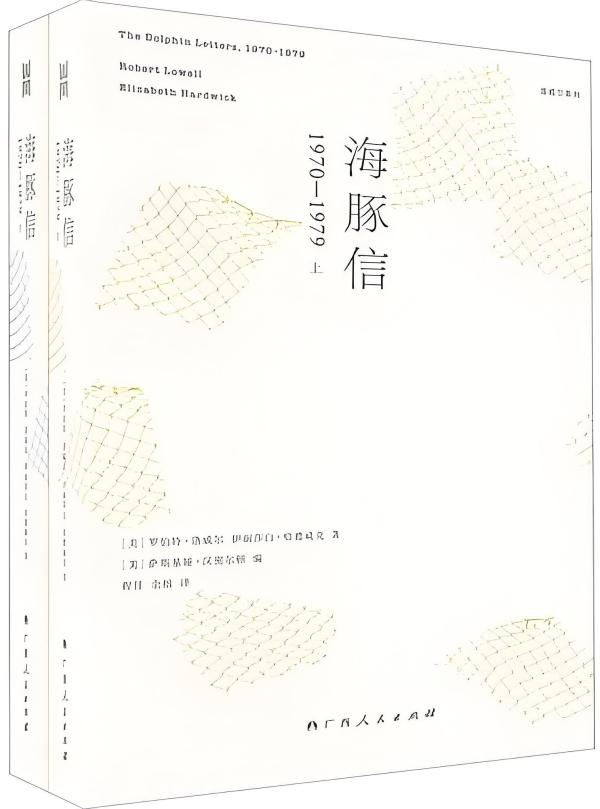

胡桑:洛威爾的詩歌的確是有難度的,這體現在他對大量私人經驗的書寫。在后期的詩歌里,他經常引用親友的書信,特別是妻子伊麗莎白·哈德威克(Elizabeth Hardwick)的書信。在不了解語境的情況下,讀者對他們的對話初衷和用意是不太容易理解的。加上洛威爾經常在躁郁癥狀態下的回憶中寫作,這些回憶的斷片跳躍地出現在詩中,也增加了詩的理解難度。

《海豚信》,程佳、余榕譯,廣西人民出版社2022年版

當然,閱讀洛威爾可能需要換一種方法:要跟著他情緒、回憶的波動去感受,而不是理出邏輯,打通成連貫、清晰的意義載體。此外,我認為,他的詩歌內嵌在1950-1970年代的美國歷史和現實之中,而這些歷史和現實與我們中國當下的現實是有差異的。特別是戰后美國個體的精神痛苦、抑郁情感,是我們在1980年代后的生活里不太能感受到的,我們當時處在一種變革的激情之中。然而,這些年,我們的現實越來越接近洛威爾所生活的時代,比較明顯的特征就是抑郁情感越來越普遍,也許洛威爾的讀者正在生成中。讀洛威爾,可以認識、辨別、認同我們自己時代的某種情感。

澎湃新聞:能否舉例說明翻譯洛威爾詩歌的難度?譯者如何盡力克服這種難度?

楊鐵軍:洛威爾的詩并不是很難,除了個別的細節。但話說回來,翻譯任何詩人的難度都有兩方面,首要的一方面是理解,再其次,是怎樣在目標語言中呈現你的理解。如果理解了,對我們現在對外國詩歌的接受期待來說,基本就沒問題了,因為我們期待原汁原味,期待不一樣的東西。能夠和自己的經驗和體驗相互印證,是第二步的事情,是一個無止境的功夫。

胡桑:洛威爾的英語是纏繞又精妙的。私人經驗的大量深入、口語的使用、書信的引用,增加了理解的難度。還有,他的詩典故甚多。比達特(Frank Bidart)和大衛·格萬特(David Gewanter)的注釋幫了我大忙。

當然最重要的是調整漢語的表達方式,讓這種英語在漢語中顯得“恰適”。我十分羨慕袁可嘉、王佐良那一代譯者運用漢語的自如能力。比如王佐良譯的這句“詩人們青春死去,但韻律護住了他們的軀體”(poets die adolescents, their beat embalms them),就挺難超越。我只能在音韻節奏上反復推敲,形成一種具有當下感的節奏。“青春死去”固然很好,但漢語還是有別的可能,我就譯作:“詩人們年紀輕輕就死去,其節拍令他們不朽”。一方面是還原字詞的原意,比如“節拍”(beat)不一定就是“韻律”(rhythm),而embalm是防腐的意思,王佐良譯為“護住了”,在漢語中很有神韻,但其實偏離了原來的準確意思。“不朽”有不朽壞的意思,也有永恒的意思,我覺得還比較貼切。盡管如此,王佐良的翻譯依然無法超越。我很羨慕能譯出這樣的句子。

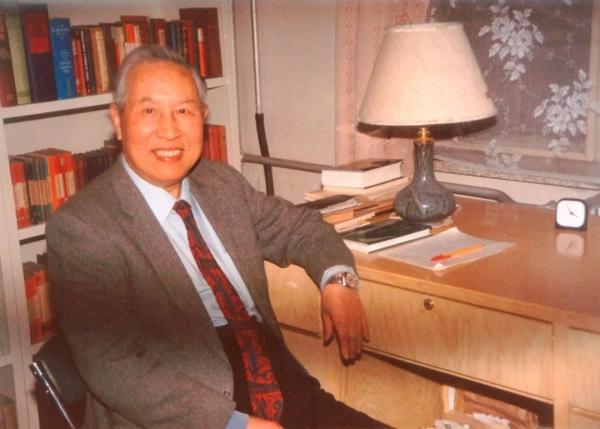

翻譯家王佐良(1916-1995)

《海豚》一詩結尾:my eyes have seen what my hand did。如果直譯是:我的眼睛看到我的手做了什么,但在漢語里過于直白。這首詩是我在2005年就翻譯了的。當時我和英語系的同學王巧俐一起討論翻譯,就譯成了“我雙手所從事的,我雙眼已目睹。”“從事”翻譯did,“目睹”翻譯seen,感覺漢語的韻味才多了一些。當然節奏上依然不理想,而且“雙眼”在這里是不協調的,但“雙目”好像也不行。

澎湃新聞:洛威爾寫詩之余兼事翻譯,他曾將自己對歐洲經典詩歌的翻譯作品命名為《模仿集》(Imitations)出版,從書名就可以看出,洛威爾的翻譯理念并非忠實于原文的“直譯”,而是大膽地改寫與發明。另外,詩人王家新也專門稱贊過翻譯家王佐良對洛威爾《漁網》一詩的“創造性翻譯”(參見王家新:《“你靜默的遠航和明亮的捕撈”》,收入《在你的晚臉前》,商務印書館2013年版)。那么,在你翻譯洛威爾的過程中,會傾向怎樣的策略?

楊鐵軍:我注意到英文世界對翻譯的強調在于好的英文(good English),也就是說,他們傾向于讓讀者在英文中感受詩意,甚至不惜再創作。比如龐德對中國古詩的翻譯,希尼翻譯的維吉爾牧歌、《貝奧武夫》等。希尼把翻譯作品包括在自己的個人詩集中,如果中國詩人這么做,鐵定會被指責為抄襲。

我覺得中文世界處于一個不同的階段,就是說,我們第一位強調的還是忠于原文,我們比西方人更好奇,我們想看到原文是什么樣子,而不想看到烙有太多譯者痕跡的翻譯。如果你想再創作,首先你得是個匹配原作者的大詩人,那么我還不如看譯者本人寫的詩,何必看他的翻譯?

我在翻譯過程中,基本都是直譯。當然脫離語境談直譯或意譯沒有意義,因為我發現,很多時候,一個說自己在直譯的人,其實是意譯,反之亦然,原因就在于大家沒有一個統一的標準。我經常用標尺舉例說明這個問題。尺子最左邊是絕對的直譯(比如人名、地名、經文咒語的音譯),讓我們假設刻度是-5,最右邊是絕對的意譯(也就是離開原文,完全胡說八道),假設刻度是5。真正好的翻譯是這把尺子的中心,也就是直譯和意譯的完美妥協——0的位置。在實際操作中,很難達到這個0的理想,所以一個譯者的風格也許是-1、-2度的直譯,也許是1、2度的意譯,甚至在每一個詞、句的選擇上,都可能是落在0度的左右兩邊,并不一定符合這個譯者的一般風格。因為沒有直譯能夠做到100%直譯,直譯、意譯必然是有度的、相對的做法,具體怎么選擇,決定了這個譯者的風格和品質。但我覺得,最好的翻譯都要努力朝向那個“0”,不管落在左、右的哪一兩個刻度,可能都沒問題。

胡桑:我會尊重直譯原則,就是盡量貼合詩歌原文的意思、節奏和氣息,但是直譯不意味著一一對等。比如王佐良用“護住了他們的軀體”翻譯embalms them,并沒有完全偏離原詩。雖然加入了“軀體”這層意思,但形象生動。在漢語中,氣息也非常熨帖。

我不太主張或者我不實踐大量改動的翻譯,但在觀念上,我其實是比較認可洛威爾在《模仿集》里的一些做法的。因為不加任何變動的詩,其實很難在另一種語言里傳達詩的“效果”。每門語言的“詩性”或者說詩歌語言的獨特表達是不一樣的。我喜歡美國當代詩人大衛·辛頓(David Hinton)對中國古代詩歌的翻譯,他從行數、句式、內容上都有剪裁、刪改,但通過閱讀他翻譯出來的中國古代詩歌讓我更加喜歡上了古典詩歌。古典詩歌的精神在他的譯文中被激活了。當然這種翻譯觀念在中國是“危險”的,讀者和出版人普遍不接受,所以我還是堅持直譯原則。

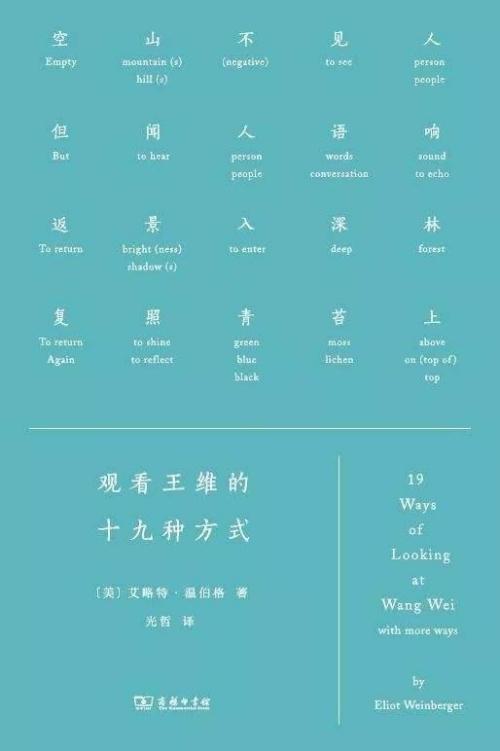

溫伯格(Eliot Weinberger)的《觀看王維的十九種方式》也為我們展現了翻譯的可能性和創造性。但在中國做這樣的實驗的土壤可能還沒有產生,這樣的翻譯的確不能是主流,特別是理論文字和小說、散文,不然無法傳達原作者的準確想法。我想對于詩歌,也許可以給出一些小小的空間去嘗試。不過也只能是嘗試而已,而且需要非常優秀的譯者。

《觀看王維的十九種方式》,光哲譯,商務印書館2019年版

澎湃新聞:相比具體詞語的推敲與取用,在漢語中把握并傳遞洛威爾詩歌中獨特的音色和語調,是否才是譯者更為核心且艱難的任務?

楊鐵軍:具體詞語的推敲和運用,本身就是音色和語調的一部分。當然,我本人是把音色和語調放在首位的,不光在翻譯中,在自己的寫作中也是。詩歌不光是要能看到,還要能聽到。

胡桑:當然是。我一直覺得語調是一個詩人的核心因素之一。寫一首詩,讀一首詩,理解一首詩,翻譯一首詩,都首先要定調。洛威爾的詩歌語調是絮絮叨叨、低沉、破碎的,所以,我在翻譯時,試圖傳達這種語調。由于漢語語法的原因,比如不擅長句,我在譯文中安排了更多的逗號。當然有一些句子還是被編輯改回了長句,但我覺得英語中的從句其實在漢語中相當于逗號分開的分句,單純用長句,不一定符合原詩的節奏,也不適應漢語的語法習慣。英文有些連詞、介詞,我們也無法悉數翻譯出來。

澎湃新聞:諾貝爾文學獎得主希尼在訪談錄《踏腳石》中如此贊美洛威爾:“隱藏在我身上的文學批評家說,《生活研究》真是太棒了,還有《為聯邦死難烈士》和《臨近大洋》,是我們時代偉大的公共詩歌:我稱之為騎手洛威爾,映現在他的時代之上的高貴的洛威爾形象。這些詩確實是輝煌的成就。”(雷武鈴譯)洛威爾的確影響了包括希尼、米沃什、布羅茨基、沃爾科特在內的一眾大師級詩人,但我們在漢語中似乎很難直接感受到這種寬闊的影響,如何理解洛威爾作為英語詩人獲得的諸多盛譽?

楊鐵軍:我在《生活研究 致聯邦死者》譯后記中也談了這個問題,我覺得洛威爾是比后輩詩人沃爾科特等更偉大的詩人,原因就在于沃爾科特的主題和風格是別人無法效法的,是到此為止。而洛威爾的主題,永遠是我們的主題。我們很多人已經在寫洛威爾的詩了,但是對此并無所知,所以我覺得我們很多詩人都欠洛威爾一個遲到的“謝謝”。

胡桑:因為希尼、米沃什、布羅茨基、沃爾科特這些都是大師級詩人,他們所受的影響不可能在寫作中那么明顯地呈現,不然那不是影響,那是“沿襲”。真正的影響是深入的融匯和再造。我覺得洛威爾的主要影響在于他對個人經驗出神入化的提煉和鍛造,這影響了整一代詩人,但僅限于英語世界。

其他語言的詩人對個人經驗有不一樣的理解方式,比如保羅·策蘭、博納富瓦、特朗斯特羅姆,他們對“經驗”的處理就在另一些向度上,比如神秘感、超越性、整體性、救贖性。中國當代詩歌受英美詩歌影響更多,或者說受希尼、米沃什、布羅茨基、沃爾科特、拉金影響更多。布羅茨基和米沃什盡管屬于東歐詩人,但他們移居美國后,詩歌的質地越來越和英美詩歌的經驗主義傳統靠攏。因為翻譯的不及時,中國當代詩人只能間接吸收洛威爾的影響。我有時候甚至覺得,這種影響有點太多了。

澎湃新聞:兩位都是“詩人譯者”,有多年的寫詩經驗,通過閱讀洛威爾的詩作,中國當代詩人們能夠從中汲取哪些教益?

楊鐵軍:洛威爾的寫作是朝向自我更近一步的逼視,生活被他從遙遠的地方一把拉回,拉近,因此詩的質地更有根基,更有力了。中國詩歌的主流意識形態是相反,強調走出去,而不是走近,好多定力不夠的人,也只能跟風走出去。洛威爾的存在好像一個標桿,如果你沒有辦法做到比洛威爾更近地接近你的生活和你的自我,那么你可能就沒必要寫了。

胡桑:在當代,作為詩人,要忠實于自己的生活,特別是個人經驗,并從個人經驗中開啟出更為開闊的歷史經驗和想象空間。這是洛威爾詩歌的教益。也就是說,寫真誠的詩歌,源自生命體驗、嵌入自身時代的詩歌,但洛威爾的詩歌空間其實有些狹促。在這個意義上來說,我們可能還需要一種更為開闊的詩歌,能夠穿過我們的生活又能夠超越我們的生活的詩歌。因為這個時代的人,已經在個人的經驗中摸索太久,也許我們需要變換一下道路了。