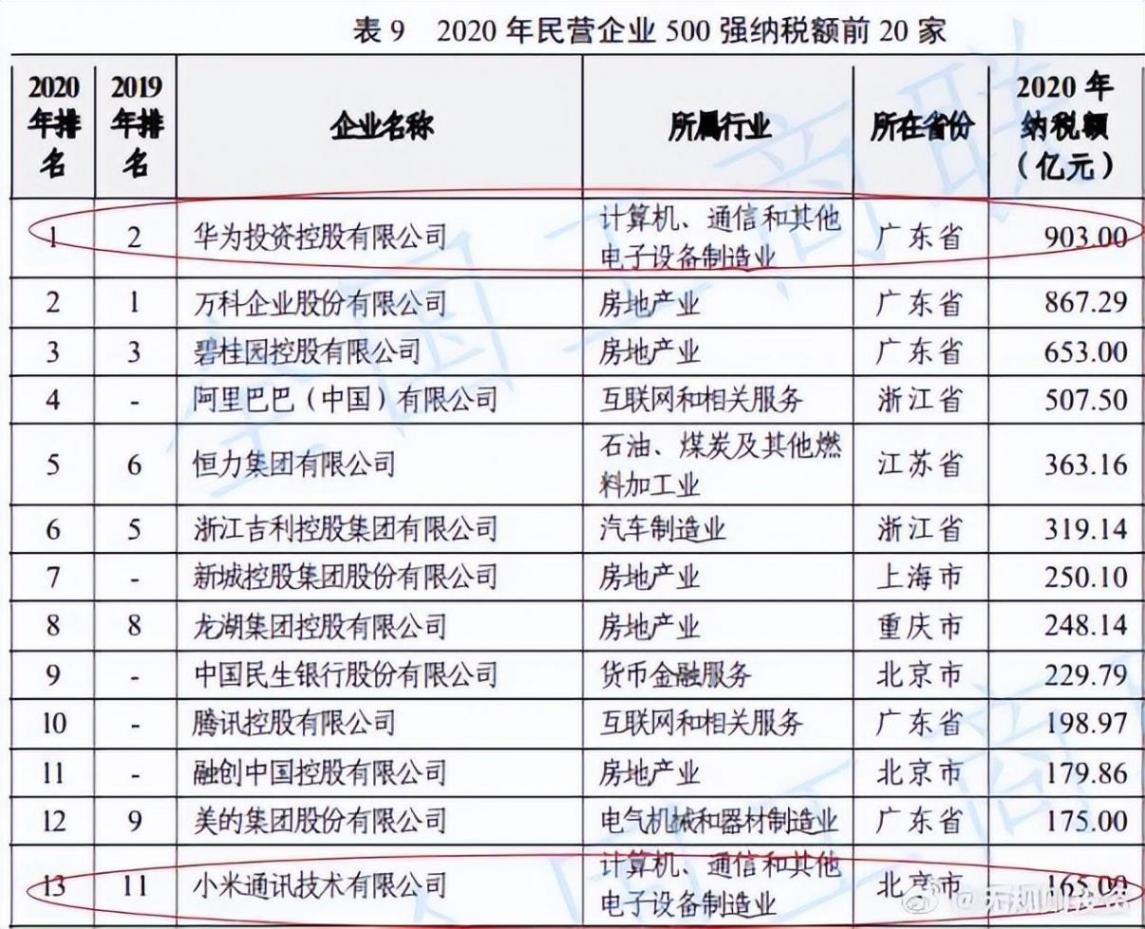

最近網(wǎng)絡(luò)上又把一張老圖傳瘋了,圖上顯示華為納稅903億元,小米納稅14億元,一時(shí)間讓無數(shù)人以為”小米偷稅漏稅“小米沒人買了,網(wǎng)上全是水軍”,一時(shí)間不少人都被無形之間帶了節(jié)奏。

但事實(shí)真的是這樣嗎?根據(jù)雙方財(cái)報(bào)顯示:2022年,華為實(shí)現(xiàn)6423億的收入,凈利潤869.5億,企業(yè)所得稅84億元;而小米2022年,年收入達(dá)2800億元,凈利潤200億,最終企業(yè)所得稅14億元。

很顯然,為了使數(shù)據(jù)對比結(jié)果非常夸張,引人注目,這些別有用心者刻意選擇了不同年份的數(shù)據(jù)來進(jìn)行比較。但也正是因?yàn)槿绱耍庞懈嗳藷o意識被帶了“節(jié)奏”

如果考慮同年的數(shù)據(jù),實(shí)際上兩家公司之間的差異遠(yuǎn)沒有那么懸殊。以2023年為例,華為報(bào)告的營收大約為7041億元,凈利潤大概為869.5億元,繳納的所得稅約為106.46億元。而小米的年?duì)I收約為2709.7億元,凈利潤大約為200億元,所得稅則約為45億元。依此計(jì)算,華為的營收大概是小米的2.6倍,凈利潤大約是小米的4.3倍,而所得稅大約也只是小米的2.4倍。其結(jié)果是由多種因素共同作用下的合理差異,不存在所謂的百倍差距這種情況。

有一定財(cái)經(jīng)知識基礎(chǔ)的都知道,企業(yè)支付的所得稅金額與其盈利能力密切相關(guān);高額的所得稅往往意味著企業(yè)盈利豐厚。華為和小米作為國內(nèi)手機(jī)市場最有實(shí)力的兩大品牌,不僅在國內(nèi)市場占據(jù)重要地位,同時(shí)他們的產(chǎn)品和服務(wù)也在國際市場上獲得了認(rèn)可,實(shí)現(xiàn)了可觀的盈利。在此基礎(chǔ)上,它們通過繳納稅收,為國家的發(fā)展貢獻(xiàn)了一定的經(jīng)濟(jì)支持。從宏觀的角度看,這充分顯現(xiàn)了科技企業(yè)在推動國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演的重要角色。

此外,相比于某些房地產(chǎn)公司,這些高新科技企業(yè)更能體現(xiàn)出對社會責(zé)任的理解和承擔(dān)。不少房地產(chǎn)業(yè)者在經(jīng)營不善時(shí)選擇逃避,給社會留下各種未解決的問題,而像華為、小米這些科技大廠則是通過持續(xù)的研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)步增長,順應(yīng)了國家“科技興國”的戰(zhàn)略要求,北京市政府的朱雀計(jì)劃當(dāng)中,就有對小米汽車項(xiàng)目的大力支持。