問界M7 Ultra上市了,既然是Ultra版,新車當然在產品力上有著更強的表現。但出人意料的是,問界M7 Ultra在底盤方面,繼續使用的前麥弗遜式懸架。不談大哥問界M9,就算是尺寸更小的問界M5,也是品牌著力宣傳的四球頭雙叉臂式前懸架。那么,定價覆蓋30萬元左右的問界M7,到底為什么不能在底盤上,與同品牌其它SUV看齊呢?

30多萬的豪華SUV,用麥弗遜懸架很正常?

首先要說明的是,30萬元級別,甚至價位更高的豪華SUV,前懸架用麥弗遜式,是很常見的事情。且不說寶馬X3這種變體麥弗遜,且車身級別僅為中型SUV的選手。諸如雷克薩斯RX、英菲尼迪QX60這種豪華中大型SUV,也是麥弗遜式的信徒。當然,這并不是說以上豪華品牌在該價位有森嚴的等級制度,僅提供麥弗遜式前懸架。事實上,在級別更低的英菲尼迪Q50L、雷克薩斯IS上,反而使用的前雙叉臂懸架。所以簡單來說,是不是用前麥弗遜懸架,取決于這款車型的定位是否更大限度側重舒適性。而車身長度剛好突破5米的問界M7,還能同時滿足3排6座,以及大5座需求,顯然它就是一款定位舒適的SUV。

那為什么只求舒適,用麥弗遜就夠了?是的,雙叉臂式由于結構更為復雜,可以更為從容地應對更多方向的受力。但所謂舒適性場景,就是在鋪裝路面上行駛,最多應付一下偶爾的爛路。整個路況對前懸架的挑戰,絕大多數情況下都停留在縱向的限制力上。而一個三角臂加上彈簧避震結構已經綽綽有余。那些路況復雜的中高強度越野,以及拿來劈彎的操控需求,等側向受力頻繁的場景,才是雙叉臂能夠發揮優勢的地方。不過對新能源車而言,雙叉臂式還有一個繞不開的使用需求,這便是支撐性。

由于電池組的加入,新能源車普遍要比同級別燃油車更重。所以在支撐性需求下,即便是有些定位不舒適的產品,也得采用雙叉臂懸架。但回到問界M7身上,雖然身材足夠壯碩,但車輛的體重管理還是不錯的。問界M7的整備質量大約在2.4噸左右,而小了一圈的問界M5,整備質量都有2.3噸左右。即便是前面提到的同級別燃油車,整備質量也普遍在2.1噸左右。當然,其中還有一個細節不容忽視。這便是問界M7僅提供增程式,而增程式也意味著車輛不需要負載過大的電池組。所以綜合下來,問界M7的車身無論從舒適性需求,還是車重負載的角度來說,用麥弗遜也是足夠了的。而且增程式與舒適性這兩大標簽,也反過來導致麥弗遜懸架將成為車輛的唯一解。

無里程焦慮的增程式,與操控只能二選一?

假設是純電動車,那么車輛前橋只用保留一臺電機的位置。如果車輛為后驅,那么前橋位置就會成為一個更大的儲物格。但假設車輛是增程式設計,那么前橋就必須預留同時放置內燃機以及驅動電機的位置。這對于定位舒適,同時又要照顧到無續航焦慮的增程式的問界M7而言,便成為一大難題。

按照常規辦法,那便是增程器與前驅動電機平行軸布局。也因此,車輛的前艙結構會更大尺度地侵占車內空間。在這種設計前提下,再去談所謂的舒適性,似乎有點文不對題。于是辦法就變成了另一個,即增程器與驅動電機同軸布局。在燃油車時代,同軸布局就已經不陌生了。原本聊得更多的優勢,是其系統工作效率更高。不過在問界M7這里,能夠盡可能減少前艙對乘員艙的空間擠占,或許才是更重要的事情。

但兩套系統同軸布局,也就鎖死了軸向空間。所以說問界M7無論從出發點考慮,還是從系統搭建之后的結果考慮,兩側前懸架采用更省空間的麥弗遜式結構,都是必然的選項。由此也帶來另一個疑問,增程式與運動操控之前,也是無法兼得的嗎?

某種程度上,確實如此。比如說增程式的性能釋放,某些時候并沒有純電動車那么徹底。特別是在后者有800V高壓平臺加持之后,性能與效率上的潛力,會被進一步釋放。而增程器的布局也會更占空間。當然,你可以說定位運動操控的車型,對空間表現不用太苛刻。但前軸增加一臺內燃機,對配重的影響是無法忽視的。特別是像問界M7這種同軸布局的情況下,重心也就會更偏向前端。

不過在智能化以及軟件算法的加持下,以上硬件局限,尚有彌補的空間。比如說華為、小米等新勢力車企,就熱衷于在包括激光雷達等一系列感知硬件的基礎下,疊加自身算法優勢,提前感知道路變化,然后由底盤部分的執行硬件進行動態調整,以適配不同的路況以及駕乘需求。回到問界M7 Ultra身上,新車也升級了192線激光雷達,在感知層面能夠擁有更好的效果。

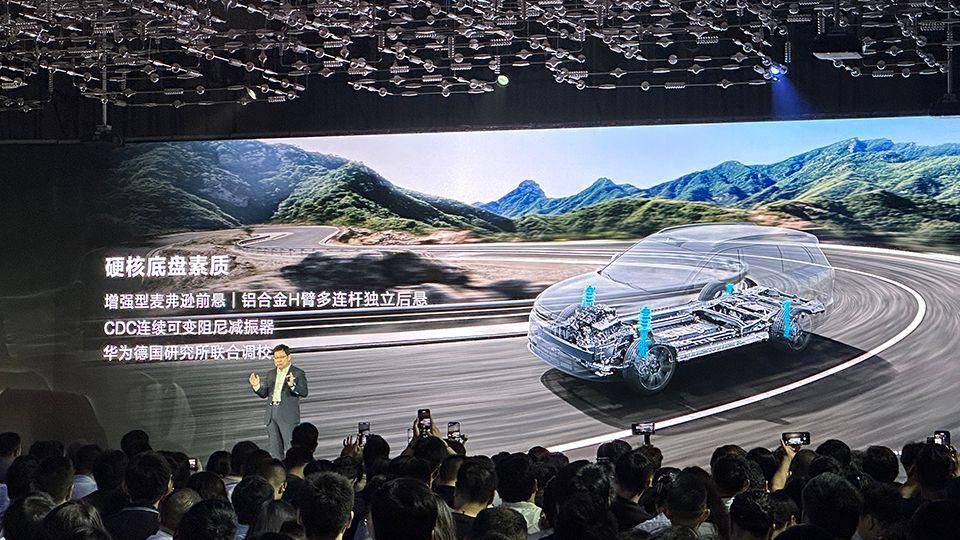

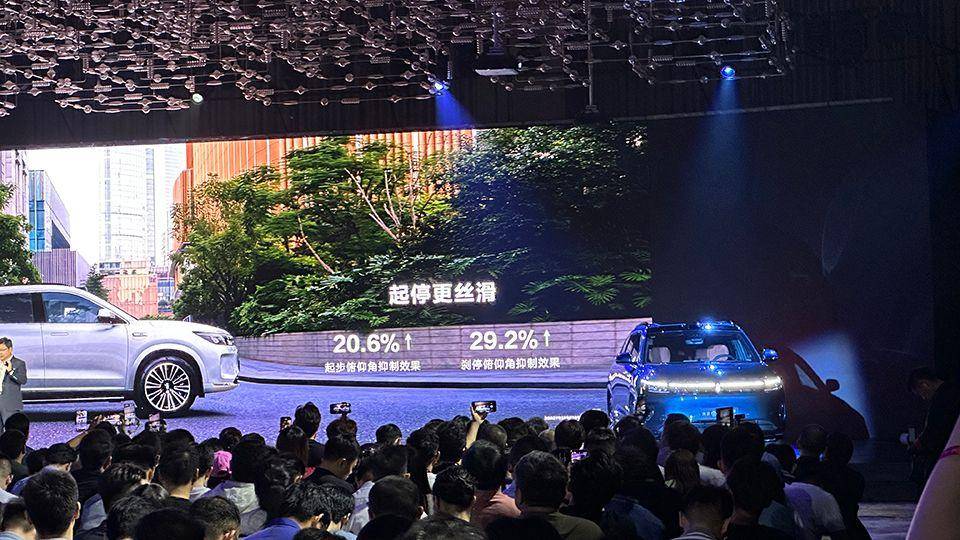

但新車仍然有局限性,由于前懸架采用的麥弗遜式,所以在硬件層面也就基本注定了,與空氣懸架無緣。要知道空氣懸架在主動懸架部分,是舉足輕重的執行硬件。既然無法依靠空氣懸架,問界M7就只能把希望寄托在可變阻尼減振器身上。實際情況也確實如此,根據官方披露的信息,問界M7 Ultra在抗彎道橫向沖擊、轉向靈敏度,以及啟停俯仰角度控制方面,都有明顯提升。

寫在最后

汽車顯然不是無腦堆料的產物,任何技術路徑的選擇,都需要依托用戶需求以及實際條件落地。問界M7 Ultra在現有身材,以及價格定位情況下,如何帶來更為豪華舒適的乘用體驗,才是它最需要關注的問題。在此前提下,繼續采用前麥弗遜式懸架,既是需求使然,也無傷大雅。