實現碳中和,全球汽車業最離不開的是什么?

有人會說是電池/電機/電控,也有人會說是各種智能化的芯片。但越來越多事實正在告訴我們,答案很可能是“發動機”。

是的,我們知道這個答案有點“反時髦”。但別急,耐心看完,你會發現這“很合理”。

5月28日,豐田在日本東京舉行了多路徑技術說明會,并公布了下一代“超級發動機”的開發背景和研發理念。豐田社長佐藤恒治表示:“每家公司都在努力開發BEV,豐田也不例外。但我們認為,發動機也是多路徑所必需的技術。”

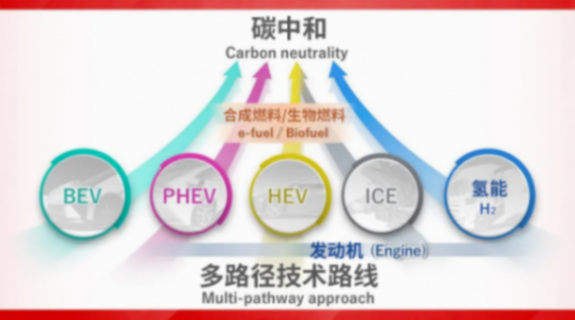

佐藤恒治所講的“多路徑”,翻譯一下就是豐田為實現“碳中和”這個長遠目標而重點發展的多種技術路線。包括純電動、插混、油混、發動機和氫能源等方向。

對汽車技術有一定理解的朋友會發現,除純電動(BEV)之外,其他所有路線,都可以應用到“發動機”這個核心部件。

這就是為什么,豐田在2024年還要開發下一代的“超級發動機”。。這也是為什么,我們會在文章開篇時,提出那個設問。

(1)發動機無需被淘汰,潛力還很大

在我們習慣的語境中,“發動機”似乎越來越少被提及。它像“諾基亞”一樣被調侃,被塑造成“過去式”。

但事實上真的如此嗎?放眼全球,奔馳、現代、福特、Stellantis紛紛宣布恢復全新發動機的研發,各國政府也在修改曾經激進的“禁燃令”,重新調整產業政策。

另一方面,在全球電動車發展最快的國內,我們也絕不能忽視“發動機”的重要性。

放眼國內,比亞迪、吉利等車企不約而同地重點強調發動機熱效率的提升。上汽、吉利、長城、東風、廣汽等幾乎所有國內主流車企,也像軍備競爭一樣,不斷革新著自己的“混動專用發動機”。

哪怕是主攻電動化的新勢力也不例外。新勢力中唯一盈利的理想,熱度爆表的問界等,其鐘情的增程路線,都離不開發動機。

許多專業機構的研報,也在支持“發動機很重要”這個觀點。據標準普爾預測,到2030年,全球BEV車型銷量占比將達到約30%。而高盛更樂觀預測則顯示,全球純電動車的滲透率將在2025年、2030年分別達到16%、33%。

換句話說,全球汽車市場屆時仍有約70%的汽車需要配備發動機(包括插混、增程、油混和其他新燃料汽車)。到2040年,預計仍將有一半的汽車搭載發動機。

“發動機”和“電動化”,其實沒有強烈的對立關系。要實現“碳中和”,發動機還有很大的發掘潛力。

(2)更好地用“電”,在燃料上“脫碳”

理解了 “發動機”為什么仍很重要后,我們就可以繼續深入到豐田下一代“超級發動機”的特點上。

豐田“超級發動機”有兩大開發理念非常值得注意。這也正好反映了當今汽車業實現“碳中和”的兩大方向。

一是更好地用“電”;二是燃料 “脫碳”。

首先,豐田將徹底顛覆傳統汽車的開發邏輯。用豐田的話來說,就是“以BEV平臺為起點,研發更適應新時代的PHEV/HEV,使其與電池/電機等電動單元完美匹配。”

這該如何理解呢?其實下圖就很清晰了。我們可以理解為,豐田下一代的“超級發動機”更緊湊了,甚至可以“放進”以純電平臺為起點開發的PHEV/HEV之中。

在新發動機誕生前,這是無法做到的。以前的純電平臺就只能做成純電車,燃油車平臺就只能做出燃油車或者HEV/PHEV,但“超級發動機”出來后,兩者就徹底可以打通了。

因此,在性能不減的前提下,發動機尺寸變緊湊了,車型開發就會更靈活。自然,豐田也能更好地擁抱電動化的趨勢。得益于電動化時代的“超級發動機”,豐田今后無論是油混還是插混,都能更好地用“電”,更好地和“電”配合。

這對中國市場來說尤為重要。不久之前,豐田在北京車展上強調,接下來會在中國市場強化插混車型。得益于下一代“超級發動機”的開發,更低油耗,空間更靈活,駕控體驗更好的豐田電動化車型,將會來到中國用戶的身邊。

“超級發動機”的另一個開發理念,則是可以靈活使用各類型的新型燃料,以達到“碳中和”的目標。

要知道,傳統發動機的碳排放,主要來自汽、柴油燃燒后的殘留物。但新一代的“超級發動機”,則能夠靈活應對生物燃料和e-fuel(合成燃料)等燃料的多樣化。

其中,巴西是生物燃料的積極推動者,以甘蔗為原料制造的“生物原油”已經廣泛使用,使汽油使用量減少了41.7%,二氧化碳減排效果達到6億3000萬噸。

在德國的主導下,歐盟也在積極推動合成燃料的應用普及。該技術可以從空氣中提取二氧化碳,然后和氫氣發生化學反應,合成類似汽油的燃料。雖然這種燃料在燃燒后也會產生一定的碳排放,但和生產燃料時的碳捕捉相抵,整體上仍可以達到“碳中和”的目標。

通過這兩個理念我們也能夠理解,豐田的多路徑技術所指向的“最高目標”就是“碳中和”。無論是采用“電動化”的方式,還是使用“碳中和燃料”,下一代“超級發動機”都能夠起到至關重要的作用。

(3)像“登山”一樣多路徑“碳中和”,才是最優解

接下來,我們不妨和豐田一樣,將格局再打開一點。

眾所周知,“碳中和”是人類在本世紀面臨的核心挑戰,也是需要全社會共同努力攀登的“珠穆朗瑪峰”。但正如登珠峰會有南北坡等迥異的路線。對出行業、汽車業來說,應用場景的巨大差異,各地產業條件的鴻溝,決定了大家都會因應不同條件,來選擇適合自身的攀登道路。

只有像“登山”一樣多路徑實現“碳中和”,才是“最優解”。

其實看中美歐日的汽車產業政策我們就可以發現,大家除了積極推動電動化車型的發展,也在同步激勵各種新型燃料的應用。

說白了,就是“不會把雞蛋都放在同一個籃子里”。

在這個過程中,產業競爭不可避免,但“碳中和”才是最高的目標。因此,豐田采用的多路徑技術,與全球汽車業努力實現的目標高度一致。

俗話說,“船小好調頭,但船大才抗風浪”。在行業公認變革期,小企業往往被迫做選擇,大企業卻可以全都要。

豐田目前采用多路徑技術布局,正是這家“全球第一”車企的底氣展現。

(4)功夫拍案

作為全球車企“一哥”,豐田很多動作需要我們細品才能完全明白。

它的視野是全球化的,往往會站在全產業鏈的高度,理性、務實地思考問題。

下一代“超級發動機”,是豐田面向新時代交出的其中一份答卷。如果我們讀懂了其中的深意,或許就會對產業的運行邏輯,有更深一層的理解。

碳中和,“和”而不同。這才是東方文化所共同秉持的“中庸”之道,才是汽車業可持續發展的長期主義。