2023年,我國電動車的市場滲透率達(dá)到了36%,而縱觀增勢顯著的各大車企,無一例外,增長點(diǎn)都在電動車板塊,終端市場已經(jīng)用數(shù)據(jù)證明了電動車的重要性,甚至是必要性。

不夸張地說,對于在華車企而言,電動車不見起色,注定前路盡是坎坷,因此,電動化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成了當(dāng)前各大車企的首要任務(wù)。

而論電動化轉(zhuǎn)型,本田絕對是最敢打敢拼的那一個。

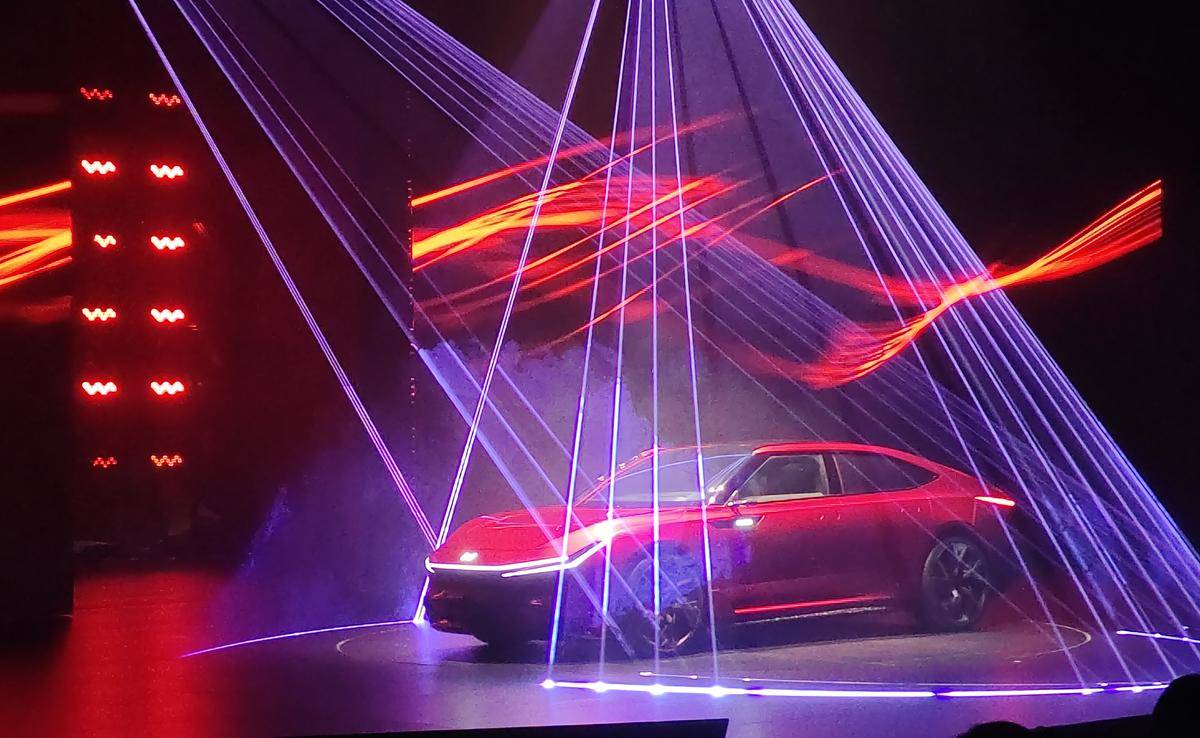

日前,本田技研工業(yè)(中國)投資有限公司舉辦了一場名為“激發(fā)本真”的全新電動化品牌發(fā)布會,發(fā)布了全新電動車品牌“燁”,同時,三款全新車型燁S7、燁P7、燁GT CONCEPT迎來全球首發(fā)。

三年六款新車,全新品牌燁助力本田電動化轉(zhuǎn)型再提速

過去一年是自主品牌的強(qiáng)勢崛起之年,比亞迪全年銷量超300萬輛,奇瑞海內(nèi)海外狂攬近200萬輛,曾經(jīng)的“老自主三強(qiáng)”吉利、長安、長城也都發(fā)揮穩(wěn)健,均取得不同幅度的正增長。反觀合資品牌,不僅市場占有率被成功反超,甚至連一向不愁賣的豐田、本田、日產(chǎn)也都無一例外走上了“以價換量”的路線,然即便如此也仍不能穩(wěn)住大盤。

自主品牌崛起,日系三強(qiáng)敗退,境遇截然不同的背后推手,正是電動車。即便日系品牌曾是電動車市場的先行者,但連續(xù)多年踐行“保守路線”早已讓其淪為后進(jìn)生,再不改變應(yīng)對策略,節(jié)節(jié)敗退都算是輕的。

其實(shí)當(dāng)前豐田、日產(chǎn)也都開啟了電動化轉(zhuǎn)型,但和本田相比,兩者的力度顯然還不夠大。

此次,本田中國發(fā)布的全新電動化品牌燁,是本田專為中國市場布局的品牌,從產(chǎn)品設(shè)計到品牌LOGO,其和中國用戶認(rèn)知中的本田大不相同,這也彰顯了本田電動化的決心。

有人說,在合資產(chǎn)品的諸多賣點(diǎn)之中,原汁原味無疑是最重要的,甚至是底線,但在壹哥看來,電動車應(yīng)當(dāng)是個例外。

必須要承認(rèn)的是,當(dāng)前國產(chǎn)智能電動車已經(jīng)在全球市場處于絕對領(lǐng)先地位,合資品牌的原汁原味產(chǎn)品根本沒有任何優(yōu)勢,不說本田在海外沒有什么亮眼的電動車,就算有,引入中國市場也注定會被一眾國產(chǎn)車按在地上摩擦,日產(chǎn)的Ariya就是一個非常典型的例子。

所以,就電動車來說,中國特供不僅不丟人,相反,甚至這才是對中國用戶更重視的體現(xiàn)。

根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃,燁品牌首款車型將于年內(nèi)與消費(fèi)者見面,至2027年將推出六款產(chǎn)品。

上半年發(fā)布,下半年上市,這個節(jié)奏顯然比以往的本田要節(jié)奏更快,作為增補(bǔ)選手,燁的到來已經(jīng)實(shí)實(shí)在在地為本田的在華電動化轉(zhuǎn)型再提了一波速。

本田在華連推五個本土品牌,大號廢了練小號?

在諸多在華合資車企中,本田幾乎是最早頓悟到電動車是有前景的。

早在多年之前,本田在華兩大合資公司就分別以繽智、XR-V為創(chuàng)作藍(lán)本,以思銘、理念品牌為實(shí)驗(yàn)田,推出了兩款電動車,不過,那個時代電動車還未撕掉“政策扶持”的標(biāo)簽,兩車未能在終端有所突破也在意料之中。

三年前,本田中國又推出了電動車品牌e:N,并制定了激進(jìn)的電動化戰(zhàn)略,包括五年連推十款新車;到2030年實(shí)現(xiàn)純電動車/氫燃料電池車銷量占比40%。

其實(shí)從e:N品牌開始,外界就已經(jīng)能夠看到本田在華電動化轉(zhuǎn)型的決心,畢竟這也是首個由本田中國牽頭,“南北本田”共同落地的全新電動車品牌,且本田中國還針對該品牌發(fā)布了智能純電架構(gòu),并于之后成立眾銳公司,包下寧德時代123GWh的產(chǎn)能。

但很顯然,在品牌發(fā)布三年之后,e:N品牌并未得到市場的認(rèn)可,首款車型e:NP1/e:NS1雖然先于換代繽智/XR-V登場,但從神似的設(shè)計上不難看出,該車仍是“油改電”。另外,e:N品牌的產(chǎn)品推出節(jié)奏也要明顯落后于前期規(guī)劃,迄今為止,第二款車型仍未與消費(fèi)者見面。

再之后,或許是東風(fēng)本田意識到了依靠“帶頭大哥”并不靠譜,又獨(dú)自布局了電動化品牌靈悉,盡管產(chǎn)品在網(wǎng)絡(luò)上風(fēng)評不高,但起碼也體現(xiàn)了東風(fēng)本田奔向電動化的迫切心情。

算上如今新推的燁,除本田品牌外,本田在華已經(jīng)布局了5個本土品牌:思銘、理念、e:N、靈悉、燁,哪怕刨去賣完算完的思銘、理念,本田的本土品牌數(shù)量也高居眾合資車企之首。

問題來了,本田在華真的需要這么多品牌嗎?或者說,本田還有必要在國內(nèi)再推一個全新的電動車品牌嗎?

在這次發(fā)布會現(xiàn)場,本田中國方面并未提及燁登場之后,e:N怎么辦,但壹哥可以肯定,本田中國之后的重點(diǎn)發(fā)力點(diǎn)一定是燁,而非e:N。

“多生孩子好打架”的情況,顯然不適用于現(xiàn)在的本田。首先你得有一個相對成功的“孩子”,后出生的“孩子”才能再做增量,但很顯然,e:N絕對和成功沒有半毛錢關(guān)系。在競爭如此激烈的國內(nèi)電動車市場,拼概率幾乎不可能有勝算,兵不在多而在精,理想用一款車撕開了一個口子并做大做強(qiáng)就已經(jīng)證明了這個道理。

既是如此,那么燁的出現(xiàn),就應(yīng)當(dāng)被理解為在e:N失敗后本田中國采取的補(bǔ)救策略。

雖然e:N和燁兩個品牌同由本田中國締造,但前者登場其實(shí)還是略顯匆忙的,甚至有點(diǎn)像是被趕鴨子上架,而首款產(chǎn)品的失利也在一定程度上斷送了e:N的前程,趁規(guī)模效應(yīng)還未達(dá)成,調(diào)整狀態(tài)再出發(fā)又何嘗不是一招妙棋。

雖然目前燁品牌帶來的三款產(chǎn)品距離落地還有很長一段距離,但起碼從設(shè)計上,用戶的確已經(jīng)能夠看到不一樣的本田,或者說,這一次,本田真的用心了。當(dāng)然,用戶是否會喜歡這樣的電動車,價格仍是十分關(guān)鍵的因素,好比在合資電動車市場小有成就的大眾、通用,哪個不是徹底放下了“高貴”的架子,如果燁不能不能理解這點(diǎn),那么希望仍舊很渺茫。