騰訊汽車報道,豐田全球車型智能駕駛方案將采用“豐田+華為+Momenta”三方聯合方案模式。該方案與華為現有的ADS高階輔助駕駛系統不同,Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案,三方深度合作并整合。

奧迪Q6 e-tron國產版將采用華為全套智能駕駛解決方案,也就是軟硬件、算法都使用華為的,預計在2025年在中國上市。

奧迪的合作方式,似乎更大膽,這樣一臺汽車,殼子、車標是奧迪的,智駕、座艙是華為的,相當于交出了靈魂。

早些時候,上汽就曾表示:“華為要擺出第三方自動駕駛,上汽集團是很難接受的”,這就好比一家公司為我們提供整體的解決方案,如此一來,它就成了靈魂,而上汽就成了軀體,上汽要把靈魂掌握在自己手中。”

但是現在來看,海外汽車巨頭都愿意與華為合作,而國內很多廠商卻拒絕了華為,這是怎么回事呢?

豐田與奧迪選擇華為既有現實,也很無奈

汽車正在經歷一場電動化、智能化的變革,這場變革在中國最為深刻。

無論是海外品牌還是中國自有品牌,想要在中國市場站穩腳跟,就必須從電動化、智能化著手。

傳統汽車廠商,豐田、大眾等在這些領域并不具備優勢,甚至有些車企壓根就沒有自己的電池和智能駕駛方案。

盡管豐田、大眾這些船足夠大,吃水很深,能夠扛得住風浪,但是研發智能駕駛的時間是少不了的,即便不考慮資金投入、技術不確定性,單單是時間成本就耗不起。

而放眼全球能把智能駕駛做好的只有中、美,作為一個“外來者”,想要把智駕做好,又能在中國市場占有一席之地,自然會優先考慮與中國本土品牌合作。

那么無論是從技術上、經驗上、還是在中國市場的呼聲上看,華為都是不二的選擇。

豐田、奧迪與華為合作既可以縮短產品上市時間,又能降低各方面的成本。

對于豐田這種注重成本效益的企業來說,選擇性價比高、能節省自己“精力”的合作伙伴至關重要。

對于奧迪這樣的中高端品牌來說,與華為合作能夠產生更高的溢價,強強合作,利用各自的優勢,在消費市場上賣一個好價錢。

正所謂合作共贏,華為已經為豐田、奧迪打開了一個傳送門,這些企業通過華為直接進入中國智能汽車市場廝殺。

但是,國產汽車陣營中,很多廠商選擇了英偉達的智駕模式,而非華為,這有點摸不著頭腦啊!

豐田、奧迪選華為,比亞迪、長城選英偉達:智能汽車由暗戰轉為明爭。

今年1月在拉斯維加斯舉行的國際消費電子展上,英偉達就宣布與中國四家電動汽車制造商達成協議,包括長城汽車、極氪和小米,部分車型已經采用了英偉達Orin平臺。

3月20日,英偉達在GTC大會上發布了下一代智駕芯片Thor,并且宣布比亞迪、理想將采用該款芯片。

Thor真的強,它集成了770億個晶體管,采用臺積電4nm工藝,算力達到了驚人的2000 TOPS,完全可以當作汽車中央計算平臺,把座艙、自動駕駛、監控、車載娛樂、儀表全部集成進來。

華為的智駕芯片在國內是第一梯隊,這是毫無疑問的,但與英偉達比起來還是有不小差距。

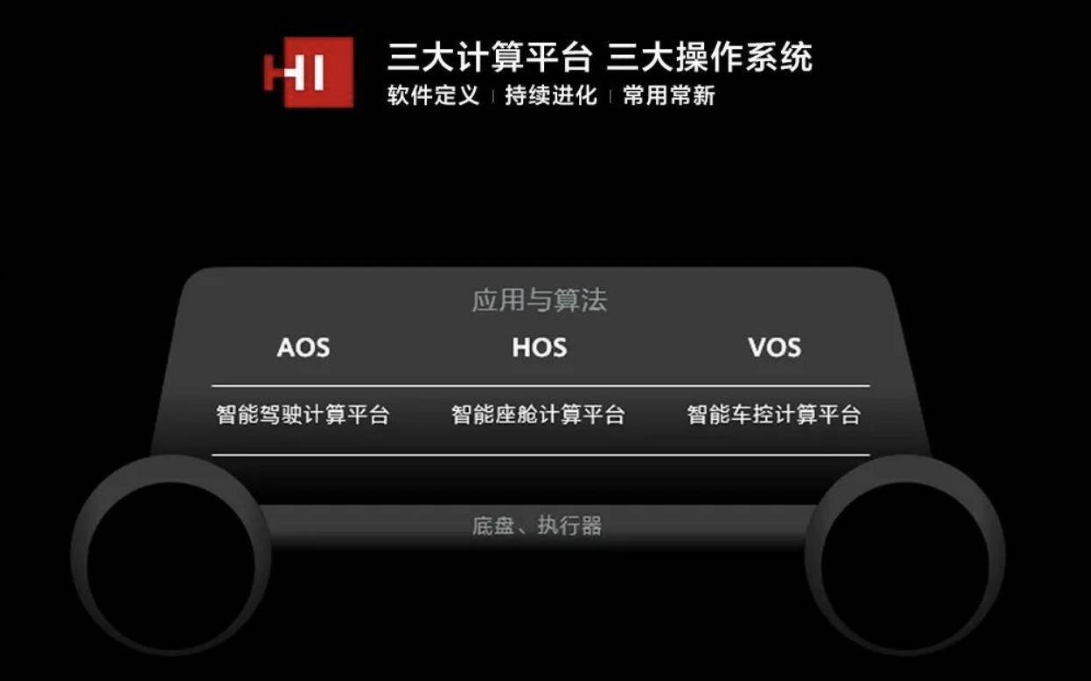

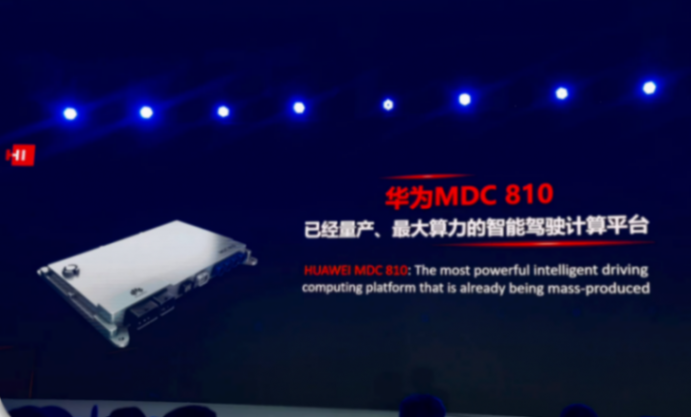

華為自主研發的MDC810智能駕駛芯片,工藝制程為7nm,集成了昇騰AI芯片、鯤鵬CPU、5G巴龍5000,單顆芯片的算力達到了400TOPS。

只考慮算力的話,一顆Thor就等于5顆華為MDC810。

考慮到性能優先,很多車企選擇了英偉達,這無可厚非,我們購買手機不也很看重芯片性能嗎?

其實,國內車企選擇英偉達,也有另一層考慮,和上汽集團一樣,擔心華為會搶走自己的靈魂,消費者購買自己的汽車,不是沖著自己的品牌,而是沖著華為來的。

雖然有了銷量,但是利潤卻不大,自己的話語權也越來越少。

有意思的是,海外品牌選擇與華為合作,而國內頭部車企選擇與英偉達合作,智能汽車市場由暗戰轉為了明爭。

很明顯,比亞迪、長城在國產汽車上有很大優勢,想利用英偉達在算力芯片上的優勢壓華為一頭。

而豐田、奧迪利用自己的品牌優勢,借助華為的智能駕駛,在中國汽車市場上把比亞迪、長城比下去。

豐田在中國市場上的銷量雖然連年下滑,但2023年仍達到了190萬輛,奧迪的銷量也達到了73萬輛;2023年比亞迪銷量達到了302萬輛,長城汽車銷量為123萬輛。

在中國市場上,兩大陣營可以說勢均力敵,現在雙方都想借助智能駕駛把對手比下去,隨著新能源汽車不斷開疆拓土,未來的汽車之爭必然是電動化+智能化。

電動化無非是比誰的電池更好,誰的電機更強,在固態電池未落地之前,很難說誰能坐穩第一把交椅,而智能化就要比誰的智駕芯片更好。

目前來看,中國市場形成了兩大陣營,一個陣營是英偉達,另一個陣營是華為。