2024年,之于蔚來,之于換電,或許都將是具有里程碑意義的一年。

短短半年,蔚來先后與長安、吉利、奇瑞汽車、江汽、路特斯、廣汽達成合作協議,成功為換電模式“擴圈”;與此同時,“第二品牌”樂道也順利地呱呱墜地,換電業務實現了從多平臺到多品牌的通用化服務和運營,有望為換電模式的火熱再添一把火。

5月21日,又一個好消息傳來——當天,蔚來與一汽簽署了戰略合作框架協議。此次戰略合作,將會進一步推動換電技術標準化、換電模式通用化以及換電網絡規模化進程。截至目前,加入蔚來“換電聯盟”的車企已經多達7家。

與此同時,蔚來的高速換電網絡已覆蓋全國675個高速服務區和125個高速出入口,連接超700座城市。據統計,高速出行用戶中有82%選擇換電,換電已成用戶首選的加電方式。而截至今年5月20日,蔚來已在全國累計布局換電站2420座、充電樁2.25萬根,是全國布局換電站、充電樁最多的汽車品牌。

對于發展之路走到十字路口的蔚來而言,這些利好消息不僅是關乎信心的一劑強心針,也顯露著蔚來品牌和換電模式的“答案”。

一個“換電黑”的真實轉變……

坦白地說,如果回到幾年前,我并不看好換電模式。2018年,蔚來剛剛開始交付不久,我就寫過文章,認為蔚來的車造得不錯,但換電模式或許是個死胡同。我當時的邏輯是,換電模式并非不夠先進,它像烏托邦一樣美好,但卻有著“太過燒錢”的死穴——蔚來如果要獨自建設數千家換電站,讓換電技術的紅旗插遍全中國,就像某個燃油汽車憑一己之力把中石油、中石化的基礎建設全部“包干”,幾乎是不可能完成的任務。

但當日歷翻到了今天,我的觀點已經接近被顛覆了。隨著越來越多品牌的加入,蔚來、樂道乃至計劃中的“第三品牌”,毫無疑問,將有數倍于今天的換電車輛行駛于未來的道路之上——規模化,正是破解換電模式短板,得以使之實現量變的最大關鍵。

說到這里,就不得不提到換電的“本質”——換電之所以稱為換電,就在于它是幾乎完全不同于充電的補能方式,也是真正能夠解決續航焦慮的補能方式。

對于純電汽車來說,續航焦慮是最大的痛點。而要解決這一痛點,只有兩種主要方式:一是盡可能地提升單車續航;二是在補能層面不但縮短單次補能的時間,還要讓全場景補能足夠完善,在服務層面建設覆蓋廣泛的充換電網絡。

提升單車續航,在當下已經遇到了瓶頸。動力電池的容量受限于材料學與電化學的技術發展,在固態電池技術真正完善之前,已經很難實現大的突破。而在功率固定的條件下,充滿更大容量的電池,必然需要更長的時間,于是又只能不斷提升充電電壓和功率。水多加面、面多加水……如此循環。

由此而來的,還有更高的成本——無論是更多的電芯,還是為了支持更高電壓充電所需要的元件、線纜,都意味著更高的成本。

而換電,從底層邏輯上就完全不同于充電。蔚來的3代換電站,換電3分鐘,甚至比加油還快。單從補能的體驗來說,換電是完全勝過充電的。比如,在一二線城市中,受到各種客觀條件限制(包括但不限于車位、電路),很難做到每一個家庭都有固定的車位和私樁,這就導致不少電動車主不得不每天下班后還要把車開到住家附近的公共充電站充電。充上電還要走路回家,還要疊加公共充電站高昂的電費,以及可能的停車費用,這樣的體驗很難談得上好。

而在節假日自駕出游,純電車的補能更是讓人上火。過去幾年,屢次在小長假期間爆發的高速公路服務區充電難問題,就是最好的寫照。甚至,還因為爭搶充電樁發生打架斗毆。以小時為單位的充電時間,更是足以讓旅行變成“修行”。

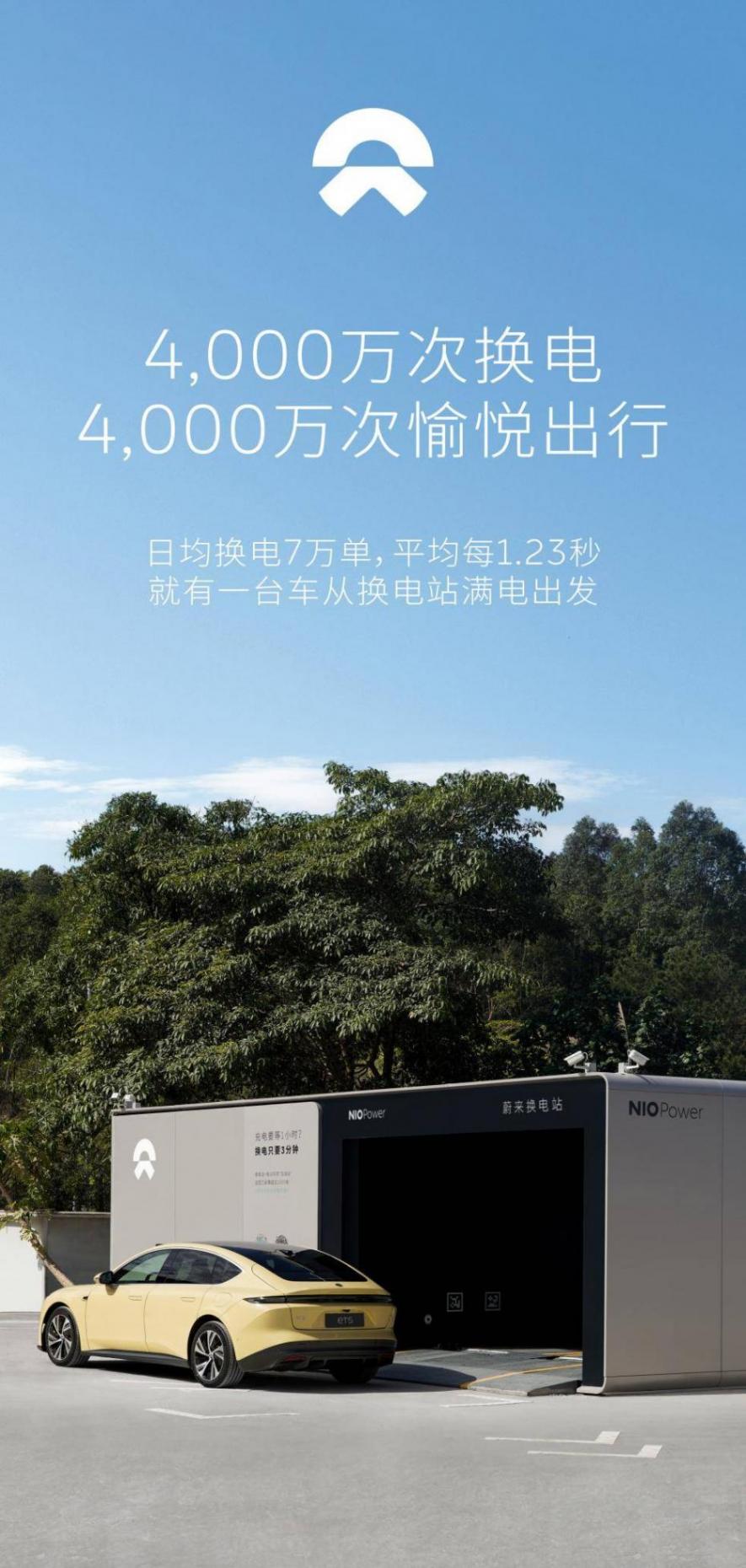

在換電站數量較少的時候,換電相比較充電的優勢還不明顯,而當換電站從500座、1000座、2000座……規模不斷攀升,雖然與全國10萬座加油站相比仍然有著巨大的差距,但與充電相比已然有著體驗上的巨大優勢。而目前,蔚來在全國的換電站已經接近2500座,蔚來用戶累計換電超過4000萬次,日均換電次數達7萬次,平均每1.2秒左右就有一輛車從換電站出發。

去年,我也在一次試駕活動中第一次真實體驗了蔚來的換電。換電時不用下車,全程自動操作,比充電更舒適,坦白地說,從此我對換電的態度幾乎完全轉變。而在日常生活中,我也發現無論是在我所居住的城市,還是假日出游的路途中,蔚來的充電站肉眼可見地越來越多。2025年將全面建成9縱9橫19大城市群高速換電網絡,屆時其換電體驗還將更上層樓。

是換電還是充電?問號正在消失

對于蔚來而言,隨著蔚來換電網絡的持續建設以及“換電朋友圈”的迅速擴張,蔚來換電體系將不再是“包袱”而是通過規模化運營以及車網互動等商業價值成為蔚來商業版圖的新增長點。而之于消費者而言,越來越好的換電體驗,或許也將終結“到底是換電還是充電”的爭論。

正如前面已經提到的,與蔚來主張的換電路線相對的,是超充的路線。理論上來說,如果超充能夠足夠快速,甚至能夠以媲美加油或者換電的速度(3-8分鐘)完成充電,那么超充也能達成同樣良好的補能體驗。

然而,超充依然面臨著幾個邁不過、打不破的嘆息之墻。首先,當下已屬領先的800V高壓充電,能夠在15分鐘從10%充電到80%已經算是神速;而如果要把電池從10%充滿,則需要至少30分鐘以上。與換電相比,所花費的時間依然長出不少。某些支持5C充電的車型,官方宣傳10-80%的充電時間僅需10分鐘以內,看上去很美。但一方面,真正支持5C標準的超充站數量依然鳳毛麟角,而且大多集中在配電容量較大的商超、酒店,或是專門的充電站,依然不夠方便。而且,即便天時地利都齊備,在多輛車同時充電的情況下,超充樁的功率還是常常要打折扣。

另一方面,凡是有過排隊充電經歷的人都知道,決定補能時間的,大多數時候并不是你自己的車有多先進,也不是充電樁功率是否足夠高,而是排在你前面的人充電的時間有多長——哪怕你在一座最先進的超充站,你自己的車也是嶄新的車型,支持800V、甚至1000V高壓充電,但排在你前面的是一輛老車……結局同樣會很“酸爽”。

而換電則完全沒有這些“死角”。換電站自身儲存了大量電池,可以在更低的充電功率下,游刃有余地充滿電池,提供給前來換電的用戶。眾所周知,充電功率越低、電流越低,對電池本身的壽命就更有利。加之蔚來的換電站每次換電之前都會給電池做“體檢”,顯然更有利于提升電池的一致性和車輛的整體安全性。

此外,換電車型的車主,還少了很多顧慮。比如,他們不用糾結自己當初為什么沒有買“長續航版”,因為換電能夠兼容不同容量的電池。對于大多數用戶來說,完全可以只買較低續航的版本,滿足日常通勤,長途出行之前在App中預約,臨時換上一塊更大容量的電池,就能放心出遠門。

同樣的邏輯,換電還能讓車輛常用常新。2018年發布的第一代蔚來ES8,NEDC續航只有425km,但隨著蔚來推出全新的150kWh半固態電池,ES8的續航也隨之提升到730km。如此一來,換電模式也間接提升了蔚來在二手市場中的含金量,車主們完全不用考慮電池的折舊,這部分“損失”,其實都由蔚來替車主承擔掉了。

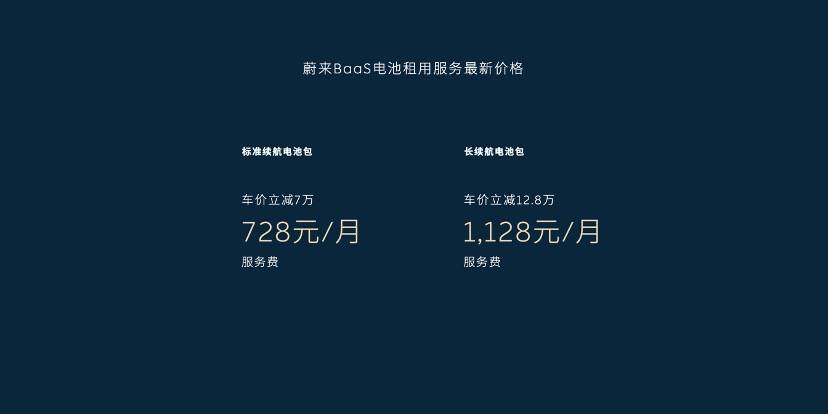

此外,蔚來獨有的BaaS(租電模式)也同樣建立在換電模式的基礎之上。BaaS讓購車價格直接下降好幾萬塊,對于車主來說是巨大的福利。

事實上,換電和超充并非完全是“你死我活”。就像蔚來“掌門人”李斌所說的——“能換不能充”,這個邏輯就錯了。一定是用戶怎么方便怎么來,可充可換。很多人老把充電和換電對立起來,就好像說我數學考的好,我語文一定就不行一樣。事實上,蔚來不僅換電搞得好,充電也搞得不錯。在李斌看來,應該是讓用戶“怎么方便怎么來”,讓用戶自己去選擇。”

正因為此,蔚來自己也在布局充電,讓換電與充電兩者達成互補。要知道,蔚來不但是布局換電站最多的公司,也是整車企業里,自建超充樁最多的公司。在蔚來的邏輯里,超充可以作為換電的補充,在二者的共同發力下,才能幫助新能源車主擁有更好的實際體驗——毫無疑問,無論從電網和電池處理的角度,還是實際補能體驗的角度,換電都比超充更加先進、更加友好,而換電與超充的“高低搭配”,或許才是電氣化時代的最終答案。

結語

換電的蔚來,換電的未來,都充滿了希望。