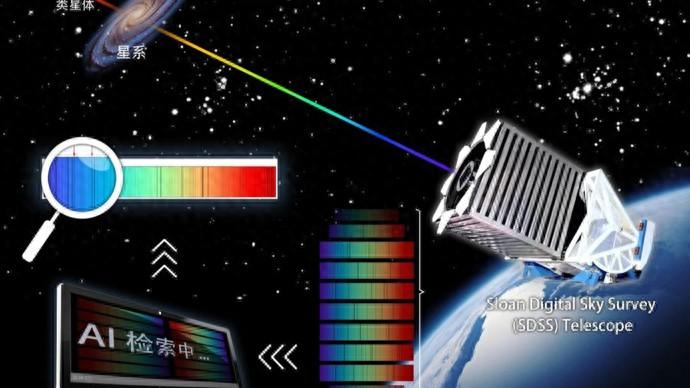

近日,由中國科學院上海天文臺葛健研究員帶領的國際團隊通過人工智能的深度學習方法對國際斯隆巡天三期釋放的類星體光譜數據進行了微弱信號搜尋和數據分析,發現了極其稀少的107例宇宙早期星系內的冷氣體云塊成分的關鍵探針中性碳吸收體。

研究團隊分析發現,早在宇宙約30億年的演化早期(目前宇宙的年齡已有約138億年),這些攜帶了中性碳吸收體探針的早期星系已經過了快速物理和化學演化,進入介于大麥哲倫矮星系和銀河系之間的物理和化學演化狀態。相關研究成果于2024年5月15日發表在國際天文學期刊《皇家天文學會月報》上。

研究冷氣體和塵埃對理解星系形成和演化至關重要。冷氣體主要由分子和原子形態的氫組成,是恒星形成的原料。通過觀察這些冷氣體成分,天文學家可以追蹤恒星的“燃料”,并理解星系如何隨時間積累物質。盡管塵埃在星系總質量中只占很小一部分,但它在星際介質中卻發揮著重要作用,通過吸收、散射和重新輻射恒星光,影響星際介質的熱平衡和化學性質。因此,研究冷氣體和塵埃為天文學家們理解星系從“最初組裝”到恒星形成時期的劇烈變化,再到演化后期的整個星系生命周期提供了關鍵手段。

而想要研究冷氣體和塵埃,就需要探針。作為研究星系形成和演化的重要探針,中性碳吸收體非常微弱且極其稀少,需要在海量的類星體光譜數據中才能找到,這就如同大海撈針。使用傳統的搜尋方法需要耗費大量時間,同時找到的假信號也會多,又很容易漏掉一些微弱信號。

研究團隊使用人工智能的深度學習方法,獲得的中性碳吸收體樣本是此前最大樣本數近兩倍之多,并且成功探測到了更多比以前更微弱的信號。

此次研究發現獨立驗證了近期詹姆斯·韋伯太空望遠鏡在宇宙最早的恒星中探測到類似鉆石的碳塵埃的新發現,預示部分星系的演化比預期要快得多,挑戰現有的星系形成和演化模型。

葛健表示:“要想使用人工智能在海量天文數據中‘挖’到重大新發現,需要發展創新的人工智能算法,使之能‘快準狠’地探尋到這些很難在傳統方式下找到的稀少而微弱的信號。”