即便強如奔馳“大G”,也難逃電動化轉型的困局。

據《德國商報》報道,去年9月,上市不久的奔馳純電G級越野車注冊了32輛。截至2025年4月底,純電“大G”在整個歐洲售出1,450輛。相比之下,同期燃油版G級越野車的銷量則高達約9,700輛,幾乎是純電版的七倍。

一位奔馳高管向該報直言:“這款車在經銷商那里堆積如山,像鉛塊一樣沉重。”

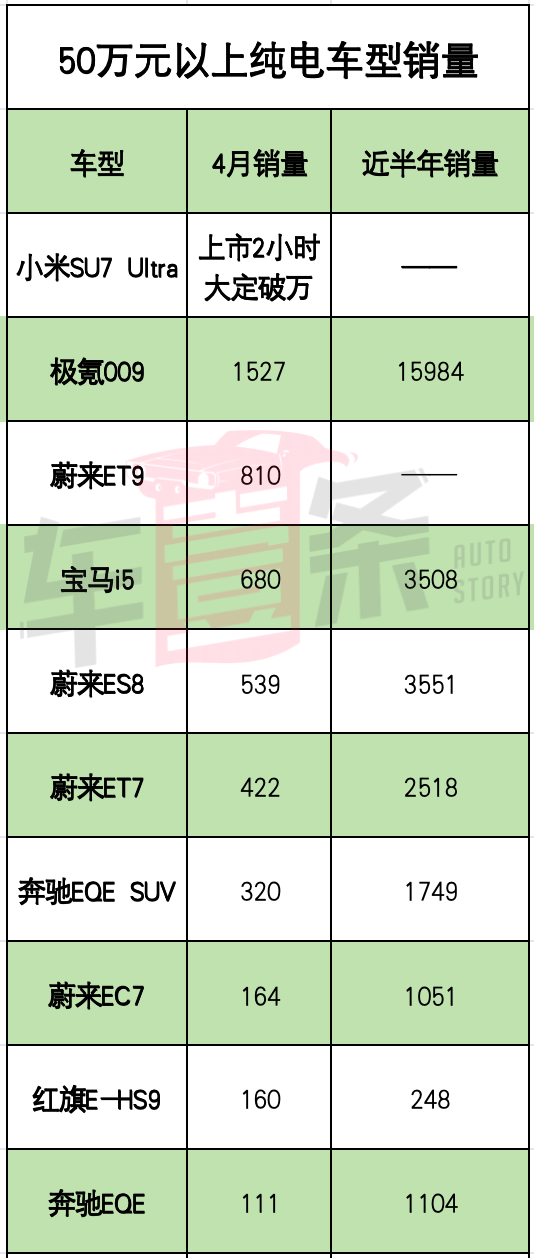

純電G級越野車的困境并非個案。縱觀50萬元以上的高端純電動車市場,無論是傳統豪強還是新銳勢力,表現亮眼者幾乎沒有,整體銷量遠低于同價位的增程式和插電混動車型。

從一度停擺的高合汽車(近期被中東土豪接手,但前途未卜),到堅持純電路線、仍在盈虧線上奮力掙扎的蔚來,再到理想寄予厚望卻反響平平的MEGA車型,都在高端純電領域遭遇了“叫好不叫座”的尷尬。

高端純電,集體遇冷?

細看汽車市場高端純電格局,按車型定位大致可分為三類:性能/駕駛導向型,如路特斯ELETRE、小米SU7 Ultra、保時捷Taycan;豪華/舒適導向型,如蔚來ET9、奔馳EQE/EQS轎車系列;特定場景型(越野等),如奔馳純電G級越野車。

若按品牌背景劃分,可分為傳統豪華品牌和新勢力品牌。

整體而言,高端純電車型銷量明顯遜色于增程/插混競品。但一個有趣的現象是:新勢力打造的高端純電車型,市場接受度普遍高于傳統豪華品牌同類產品。

高端純電車型集體遇冷,核心原因在于幾大難以逾越的障礙。

首先是續航焦慮的放大效應。對于動輒百萬、強調商務出行或越野穿越的高端車型用戶而言,續航里程和補能便捷性是核心痛點。純電車型目前的技術限制(尤其是低溫衰減、高速能耗、充電時間),在高端用戶對“無憂出行”的極致要求下被顯著放大。

相比之下,增程/插混的“無里程焦慮”優勢在此價格區間更具吸引力。純電車型似乎更適合續航要求不高、以城市通勤為主的平價小型車市場。一個例證是,在中國市場,4月份最暢銷的3款車型(吉利星愿、比亞迪海鷗,五菱宏光MINI EV)均為純電車型,其中前兩款為小型車,最后一款為微型車。

其次,保值率也影響著豪華車用戶的購車決策。如燃油版越野車正是憑借其獨特性和強大的產品力,成為二手車市場的“硬通貨”。全國工商聯汽車經銷商商會最新發布的二手車保值率數據顯示,進口SUV中,奔馳G級 AMG、、奔馳G級位于保值率榜單前三,它們無一例外都是動輒上百萬的豪車。

然而,市場對高端純電車型的保值前景普遍缺乏信心。電池技術快速迭代帶來的“過時”風險、高昂的電池更換成本擔憂、以及相對有限的市場接受度,共同導致高端純電二手車殘值率遠低于同級別燃油車,甚至低于部分混動車型。

這對潛在買家的決策產生了巨大負面影響,加劇了如純電“大G”、保時捷Macan純電版的銷售困境。

高端純電車型面臨的另一個難題,是場景適配性上的挑戰。部分高端車型的核心價值在于特定場景,如G級的極限越野。目前階段,純電版本車型能否在一些場景下(如野外長時間脫困、無充電設施環境)提供不遜于甚至超越燃油版的可靠性和便利性?

從表面上看,純電大G的強大毋庸置疑,甚至能夠憑借電動化優勢,實現燃油版車型都無法做到的四輪精準扭矩矢量分配、G-Turn“坦克調頭”等硬核功能。然而從市場反饋來看,奔馳攻克的了所有技術難關,但仍不能說完全攻克了用戶的心理屏障。

破局之路,機遇在哪?

種種挑戰下,高端純電市場是否已無路可走?答案并非絕對。目前看來,有三條路徑展現出突圍的可能。

從產品特性看,第一條可行路徑是極致性能賽道。電動化帶來的瞬時扭矩、低重心等特性,天然適合打造極致駕駛機器。小米SU7 Ultra、保時捷Taycan 等車型的成功(相對其細分市場而言)證明了這一點。通過提供遠超同級燃油車的狂暴加速、賽道級操控體驗,吸引追求極致駕駛樂趣的高端用戶,是一條被驗證可行的道路。

在駕駛性能之外,打造獨特的、難以被替代的智能化體驗是另一條出路。這包括領先的智能座艙、高階自動駕駛能力等。

比如極氪009作為高端純電MPV“銷冠”,不僅實現最高900公里續航、11.5分鐘充至80%電量的硬核性能,更憑借雙8295芯片的強勁算力支撐,其座艙系統響應速度、圖形處理能力及AI大模型運算能力均達行業頂尖水平。

另外,提供創新的能源解決方案也是一個突圍路徑。比如蔚來通過大規模投入換電站網絡,試圖從根本上解決高端用戶對補能時間和便利性的焦慮,從而在高端純電市場建立起獨特的競爭壁壘和用戶粘性。

雖然換電網絡投入巨大且前路漫漫,但這代表了解決核心痛點的一種決心和方向。

寫在最后:

奔馳電動“大G”的沉默,是當前高端純電市場困境的一個縮影。續航焦慮、保值魔咒與場景適配難題,成為橫在廠商與消費者之間的三道高墻。

在電池技術革命性突破或補能網絡達到燃油車加油般便捷前,高端純電市場荊棘密布。新勢力在性能與智能體驗賽道的探索雖帶來曙光,但其能否贏得高端消費者認可,仍需時間與市場檢驗。