萬字長文:怎樣彌合人工智能和人腦智能的差距?

人工智能 vs 人腦智能

1. 早期人工智能模型是如何從對大腦的理解中獲得靈感的?

人工智能的早期發展得益于對人類大腦的理解。在20世紀中葉,隨著神經科學的進展和對人腦功能的初步認識,科學家們開始嘗試將這些生物學概念應用于機器智能的開發中。

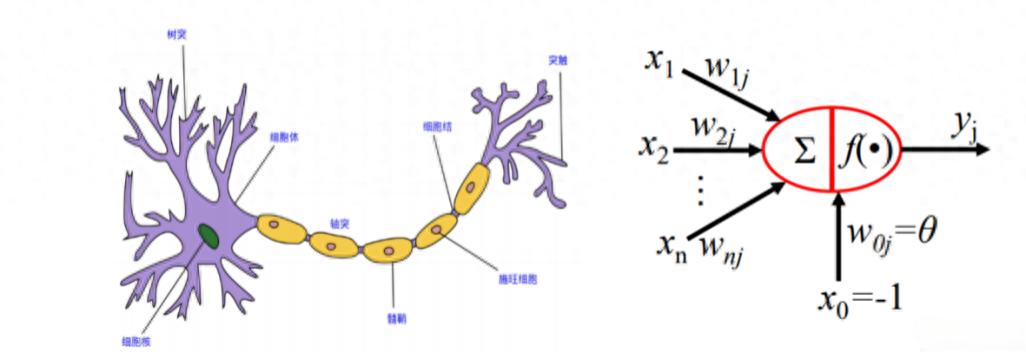

1943年,神經生理學家Warren McCulloch和數學家Walter Pitts提出的“McCulloch-Pitts神經元模型”是最早的嘗試之一。這一模型采用數學邏輯描述神經元的活動,雖然簡單,但為后來的人工神經網絡奠定了基礎。

?圖1:神經元結構與McCulloch-Pitts神經元模型

這一時期,對大腦的研究主要聚焦在神經元如何處理信息,以及它們如何通過電信號在復雜網絡中相互作用。這些研究啟發了早期人工智能研究者設計出早期的人工神經網絡。

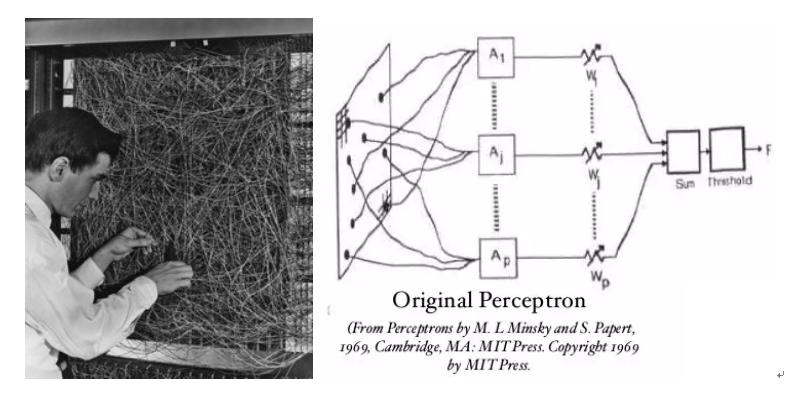

1950年代,Frank Rosenblatt發明的感知機(Perceptron),是一種受到生物視覺系統的啟發而設計的算法,它模擬視網膜接收光線的方式處理信息,雖然原始,但標志著機器學習領域向前邁出了重要的一步。

?圖2:左邊為Rosenblatt的物理感知機,右邊為感知器系統結構

除了神經科學的影響,早期的認知心理學研究也對AI的發展有所貢獻。認知心理學家試圖理解人類如何感知、記憶、思考和解決問題,這些研究為人工智能模擬人類智能行為提供了方法論基礎。例如,Allen Newell和Herbert A. Simon開發的邏輯理論機[1-3],能夠對數學定理進行證明,這一程序不僅模擬了人類的解決問題的過程,也在某種程度上模仿了人類思維的邏輯推理過程。

這些早期的模型雖然簡單,但它們的開發過程和設計理念深受(當時人們)對人腦的理解方式的影響,為后續更復雜系統的開發奠定了理論和實踐基礎。通過這樣的探索,科學家們逐漸構建出能在特定任務上模仿或超越人類表現的智能系統,推動了人工智能技術的演進和革新。

2. 人工智能的發展

自那以后,人工智能領域經歷了一輪又一輪“寒冬”和“復蘇”。20世紀七八十年代,算力的提高和算法的創新,如反向傳播算法(back propagation)的引入,使得訓練更深層次的神經網絡成為可能。這一時期,人工智能雖然在某些領域如專家系統(expert system)中獲得了商業成功,但由于技術的局限性和過高的期望值,最終導致了第一次AI寒冬的到來。

進入21世紀,特別是自2010年以后,人工智能領域再次得到了前所未有的發展。數據量的指數級增長,高性能計算資源(如GPU)的普及和算法的進一步優化,使得深度學習技術迅速成為推動人工智能發展的主要動力。

深度學習的核心仍舊是模擬人腦神經元的信息處理方式,但其應用已經遠遠超越了最初的設想,涵蓋了圖像識別、自然語言處理、自動駕駛車輛、醫療診斷等眾多領域。這些突破性的進展,不僅推動了技術的進步,也促進了新的商業模式的出現和產業的快速發展。

?Giordano Poloni

3. 目前人工智能和人腦智能的差別

3.1 功能表現方面的差別

盡管人工智能在特定領域(如棋類游戲、特定圖像和語音識別任務)已能超越人類,但它通常缺乏跨領域的適應能力。

雖然某些AI系統(如深度學習模型)在大數據環境中表現出色,但它們通常需要大量的標記數據與模型訓練,并且當任務或環境發生變化時,AI的遷移學習能力也較為有限,通常需要為之設計特定的算法。而人腦則具有強大的學習和適應能力,能夠在少量數據和多種環境條件下學習新任務,還能夠進行遷移學習,即可以將在一個領域中學到的知識應用到另一個看似無關的領域。

在處理復雜問題的靈活性方面,AI在處理定義清晰、結構化良好的問題時,如棋類游戲、語言翻譯等,效果最佳;但在處理模糊不清、非結構化的問題時,效率較低,易受到干擾。人腦在處理含糊不清、復雜的環境信息時,顯示出極高的靈活性和效率。例如,人腦能夠在嘈雜的環境中識別聲音、在缺乏完整信息的情況下做出決策等。

在意識和認知方面,當前的AI系統缺乏真正的意識和情感,它們的“決策”僅僅是基于算法和數據的輸出,沒有主觀體驗或情感的涉及。人類不僅可以處理信息,還擁有意識、情感和主觀體驗,這些都是人腦智能的重要組成部分。

在多任務處理方面,雖然某些AI系統能夠同時處理多種任務,但這通常需要復雜的針對性設計。大多數AI系統針對單一任務設計誕生,其進行多任務處理時的效率和效果通常不如人腦。人腦在同時處理多重任務時具有極大的靈活性,能夠在不同任務之間迅速切換并保持高效。

在能耗和效率方面,高級AI系統,尤其是大型機器學習模型,常常需要大量的計算資源和能源,能耗遠超人腦。人腦僅需約20瓦特即可運行,具有極高的信息處理效率。

總體來說,盡管人工智能在特定領域已展示出卓越的性能,但它仍然無法全面模擬人腦,特別是在靈活性、學習效率和多任務處理等方面。未來的AI研究可能會不斷縮小這些差異,但人腦的復雜性和高效性仍是其難以超越的標桿。

?Spooky Pooka ltd

3.2 底層機制方面的差別

在基礎結構方面,現代AI系統,特別是神經網絡,雖然受到生物神經網絡的啟發,但“神經元”(通常是計算單元)及其相互連接均依靠數值模擬。這些人工神經網絡的連接和處理通常都是預設的、靜態的,缺乏生物神經網絡的動態可塑性。人腦由大約860億個神經元組成,每個神經元通過數千到數萬個突觸連接與其他神經元相連[6-8],這種結構支持復雜的并行處理和高度動態的信息交換。

在信號傳遞方面,AI系統中的信號傳遞通常是通過數值計算實現的,例如在神經網絡中,神經元的輸出是輸入加權和的函數,這些加權和通常通過簡單的數學函數(如Sigmoid或ReLU)處理。神經信號傳導依賴于電化學過程,神經元之間的信息交流通過突觸釋放神經遞質進行,并受到多種生物化學過程的調控。

在學習機制方面,AI的學習通常通過算法調整參數(如權重)來實現,例如通過反向傳播算法。雖然這種方法在技術上有效,但它需要大量的數據,針對新的數據集需要重新訓練或顯著調整模型參數,與人腦的持續和無監督學習方式相比存在差距。人腦的學習依賴于突觸可塑性,即神經連接的強度根據經驗和活動而改變,這種可塑性支持持續的學習和記憶形成。

4. 模擬人類智能的長期目標——通用人工智能的背景和定義