AI 能成為創造藝術的那支“馬良的神筆”嗎?

中央美術學院科技藝術家陳抱陽,正在做這場科技與藝術的實驗。他的一個個新奇的藝術創想,也可以稱為關于技術與藝術的思想實驗——他將傳統文化與 AI 相融合,讓 AI 生成的書法有情緒,用AI做皮影戲,甚至,他還想創造一個 AI 自驅動的生態系統……

陳抱陽說:“過去我的想象是讓 AI 成為我的合作者。而現在,AI 跟我的創作幾乎是共生的關系了。”

以下是和陳抱陽的對談內容:

Q:請陳老師先做個自我介紹吧。

陳抱陽:我一直在做科技藝術,現在發展得最熱鬧的就是 AI 跟藝術的融合發展,我大概是 2017 年底2018 年初開始做 AIGC 這個方向。

Q:您是怎么理解 AI 技術的?AI 介入到藝術創作中,會影響甚至反向限制藝術創作嗎?

陳抱陽:我幻想中的 AI 就像機器貓的口袋,從可以隨時從里面拿出一個工具,讓我去能夠更好地創作藝術。我覺得藝術家不管是從好奇心,還是創造欲上來講,我們總是希望能獲得更好的工具,所以我覺得技術對藝術應該不是限制的關系。

Q:您覺得用 AI 創作時藝術家應該追求什么?AI 與藝術家的關系是什么?

陳抱陽:我覺得 AIGC 語境下的藝術家就不再只是追求一張張的畫了,我們應該去追求藝術家能不能得到自己的 AI 模型,讓這個模型不停幫自己去生成畫面,這個時候,AI 具體畫了多少張畫已經不重要了,就是要 AI 有能力可以不停地生產。所以說從這個想法出發,我覺得 AI 與藝術家應該是共生關系而非競爭關系。當然,等未來仿生人世界真的到來的話,那個時候人跟“人”之間是會有競爭的。

陳抱陽的AI作品《重構山水》丨陳抱陽供圖

Q:如果 AI 參與了藝術創作的過程,您理解中技術和藝術的關系是什么?

陳抱陽:從浪漫的角度看,我會把 AI 想象成自己的合作者,當然,把 AI 當成合作者,可能十年前是個時髦的想法,現在大家都能接受了。另外,除了把 AI 當作一種手段或者一種工具,我還想把它當作“創作材料”,你可以理解為一種“創作主題”,也就是我現在在做的一些嘗試。

Q:可否介紹一個您曾經主持的 AI 藝術項目?

陳抱陽:我們做過一個 AI 書法項目。最開始是 2017 年左右,一些 AI 學者或者 AI 領域的工程師,開始去思考“AI 能不能進行創造?”

那個時候的 AI,生成的圖像可以很好看,但這個時候我們會打一個問號:AI 生成的東西到底是不是我自己要的?因為是否好看跟能不能滿足需求,這是兩個概念。比如說用 AI 生成貓、小狗,或者花,AI 做完圖,大家沒有一個普世的標準去判斷它生成的好不好、準不準確。

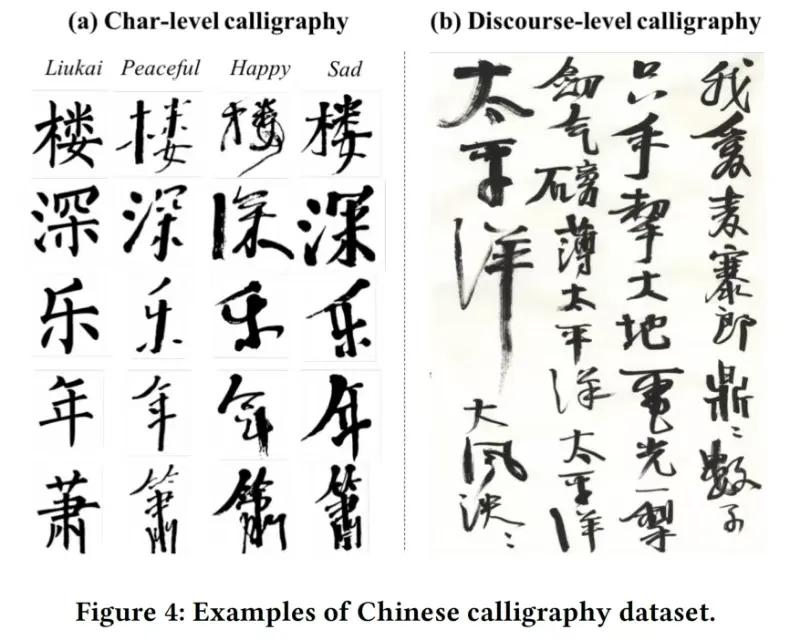

我在這個時候就想到了咱們國家傳統的書法藝術。首先書法它是一種藝術形式,其次,書法具有確定性,也就是說一個文字你能認出來,它就是正確的。所以我們投喂了很多書法作品給 AI,去訓練它。

后來,我們想要嘗試控制 AI 圖像的生成,怎么控制呢?我們得有一個限定條件,我就想到“書法的情緒”可能是一個好東西。為什么呢?首先情緒是足夠復雜的,其次在藝術范疇里,我們又可以提出基于不同層次對于情緒的表達。

AI 生成的書法作品丨陳抱陽供圖

Q:什么是書法的情緒?

陳抱陽:你看很多現在的書法帖子,比如說像祭侄文稿,文字本身就是有情緒的,比方說書法家寫一篇文章來悼念侄子,或者是有家國情懷,或者說壯志難酬的憤懣。書法家在書寫的過程中,就把自己的情緒寫了出來。

更進階的,文字的情緒,可能與創作者的心情是不統一的,心情平靜如水的“藝術家”,是不是可以畫出一幅憤怒的畫?這些問題貫穿在我們整個 AI 書法的研究工作里,最后我們這個工作叫做“情緒驅動的書法生成”,比方說當我們輸入一個句子,我們的系統就可以生成一幅書法作品,而這個書法是根據 AI 對于這句詩的理解來模擬書法家的情緒來生成的。

Q:為什么會想要做書法呢?

陳抱陽:除了我上面說的書法具有確定性的特點外,還因為它是傳統文化的一種,而我研究的出發點就是想去看,用新的數字技術來重新詮釋傳統文化時,能做出什么有趣的東西,我把這種嘗試叫做“透過時代的鏡頭回看傳統”。目的不是評論傳統,而是從像 AI 這樣的新型數字技術的視角去“看”那些傳統,看一看時代的倒影。當然,因為我自己是一個藝術家,所以我很好奇,我要自己動手去做,去嘗試,所以就會想到用 AI 去生成書法。

Q:您的創作思路會因為 AI 的加入而有改變嗎?

陳抱陽: 會的。因為我的創作思路就是跟著 AI 的發展來的,AI 跟我的創作幾乎已經是共生的關系了,我其中一個創作思路就是先看到一項技術,看它能做到什么事,再回過頭去找到可以妥帖匹配的藝術形式,在這個基礎上去創造。

Q:可否舉一個基于這種創作思路的例子?

陳抱陽:我過去做過一個皮影的工作,這次我們不要生成圖片了,我們要用 AI 生成視頻。但當時 AI 生成視頻會有一些問題,比方說它會跳幀、會抖動,那么在傳統藝術形式里,皮影在視覺觀感里也是會抖動的,所以這是當時選擇皮影的一個最直接影響因素,這背后的創作思想是:我看看現在最新技術是什么樣?我能不能讓它服務于最合適的地方?

Q:您最開始使用 AI 創作時對 AIGC 最大的設想是什么?時至今日呢?

陳抱陽:我讀書那會的設想是希望 AI 能成為我的合作者,當時就寫論文就是去寫這個事情,是 AI 發展第一個階段,AIGC;第二個階段是 AI 驅動的交互,這種交互就類似大家小時候玩的 RPG 游戲,比如你今天出門,跟這個社會發生互動,產生動態交互,最終可能指向固定的結局,這就是 AI 驅動的交互;而現在,我覺得是 AI 發展的第三個階段——用 AI 去構建一個生態系統。相當于,我們從最初的想象“AI 是否可以創造和想象”,轉向了更深一層次的思考——“機器是否具有意識和意圖”。

所以在今天 AI 已經發展到這種地步的時候,它已經是一個完全可用的工具放在那里,我認為不能停留在光是去設想的階段。我作為實驗藝術家,我希望 AI 能夠做什么嘗試那我就要去做,就像畫家拿著筆,拿著顏料,面對一張畫布的時候,想怎么做就可以怎么做。

我現在的想法是用 AI 做多智能體仿真,構建 AI 生態系統,藝術家設定這個生態系統的規則,這個系統里的所有角色和元素都是可以互動的,并且實現自循環、自驅動,當互動足夠復雜的時候,我們作為觀眾無法完全預測他的結果,這個生態系統就接近真實世界了。這個就是多智能體仿真,它是社會仿真的一種。當 AI 達到這種程度,就真正符合了藝術家的想象:敢當造物主,敢去創世紀!