日本品牌素來以工匠精神和保守風格著稱,但東風本田和廣汽本田在中國電動化領域的表現,卻讓人感嘆:并非“不服輸”,而是沒準備好。現實的殘酷,將兩者的電動車業務拉入了尷尬的旋渦。

被市場“干廢”的電動車陣營

廣汽本田的極湃1和極湃2,今年10月銷量分別僅為21輛和451輛;東風本田的e:Ns1和獵光e:Ns2則更為慘淡,10月銷量僅有10輛和21輛。無論從產品設計還是成本控制來看,這些車型都沒能抓住中國消費者的需求,其市場表現自然一路滑坡。

根源問題:技術短板,競爭力匱乏

東廣兩本田在電動化領域面臨的核心問題是——產品競爭力不足。本田在中國市場的電動化布局明顯滯后,三電技術儲備幾近空白,連平臺都需要依賴上汽通用的奧特能平臺。這種依賴“拼湊”的方式,也讓兩家的電動車顯得“高不成、低不就”。

多次試探卻未能破局

盡管困境重重,東風本田和廣汽本田仍未放棄。今年推出的靈犀L車型起售價定為12.98萬元,看似誠意十足,但消費者發現,其核心配置需要高額選配,導致整體性價比失衡。結果,靈犀L在9月和10月的銷量分別為168輛和178輛,表現依然未能令人滿意。

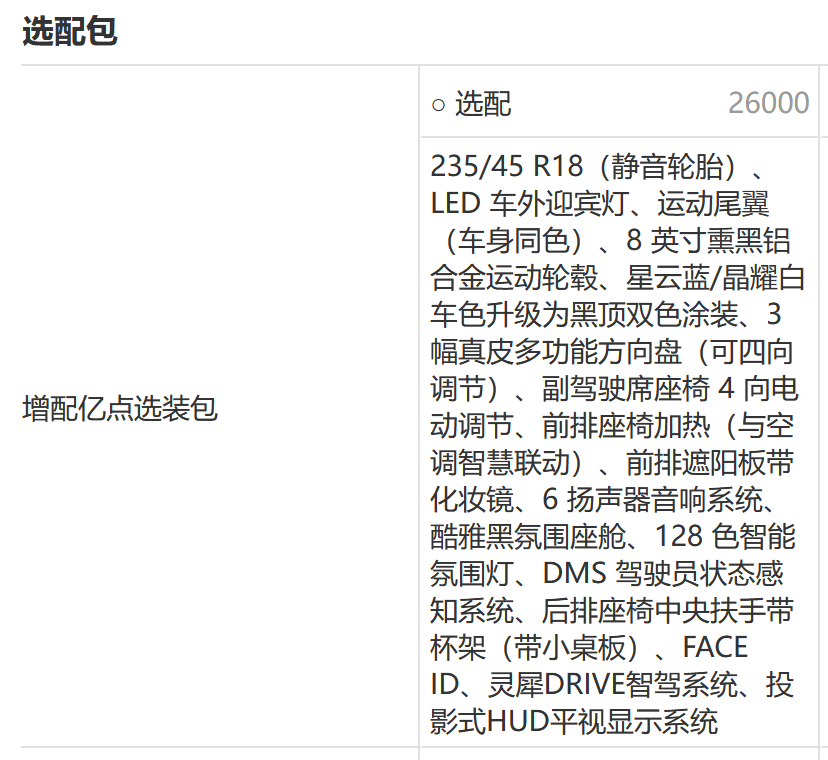

看似12.98萬的售價其實本質上是個殼子,但凡多少想讓車像個模樣,你得至少2.6萬加了,再去選配?從這點可以看出,本田的自信是一點也沒丟,反倒玩起了“套路”。

新品牌“燁”高調亮相卻難掩尷尬

在一次次嘗試未果后,東本和廣本將希望寄托在了全新品牌“燁”上。然而,這一品牌從發布之初便引發了爭議。東風本田推出了燁S7,廣汽本田推出了燁P7,車型定位接近幾乎一模一樣。雖然在智能座艙和輔助駕駛配置上有所升級,但整體來看,這兩款新車依舊缺乏亮眼的核心競爭力。

同時,“燁”這個名字也引發了不小的討論。一些網友甚至調侃其諧音像是“火化+”,讓這款車的命名成為關注焦點。雖然品牌影響力尚存,但僅靠這些已經無法徹底扭轉兩田在電動車市場上的頹勢。

日系合資品牌的困境

東風本田和廣汽本田的電動車型接連失利,實際上反映了日系品牌在中國市場電動化轉型的普遍難題。缺乏核心技術、自主研發能力薄弱、產品力未能及時匹配市場需求,這些問題共同導致了本田在中國電動車市場上步履維艱。

結語:還能靠燃油車吃多久?

目前,東風本田和廣汽本田仍然依賴CR-V和思域等燃油車的穩定表現來維持市場地位。但隨著國產新能源車型在性能和智能化方面不斷升級,合資品牌的生存空間正在被逐步壓縮。如果不盡快強化技術儲備、完善產品矩陣,“電廢”或許只是開始,日系品牌在中國市場的未來將更加難以預料。

正如消費者戲言:靠著CR-V和思域乃至雅閣的飯,還能吃多久?