中世紀(jì)和文藝復(fù)興時(shí)期的藝術(shù)為19世紀(jì)和20世紀(jì)的藝術(shù)家們提供了創(chuàng)作源泉。近日,在芬蘭赫爾辛基阿黛濃美術(shù)館,展覽“哥特式現(xiàn)代:從黑暗到光明”呈現(xiàn)了19世紀(jì)和20世紀(jì)的現(xiàn)代藝術(shù)是如何受到歐洲中世紀(jì)和北方文藝復(fù)興時(shí)期藝術(shù)的影響的。受影響的藝術(shù)家包括梵高、蒙克、馬克斯·貝克曼、珂勒惠支等,他們的繪畫的主題是多種多樣的,既有死亡和儀式,也有性和啟蒙。

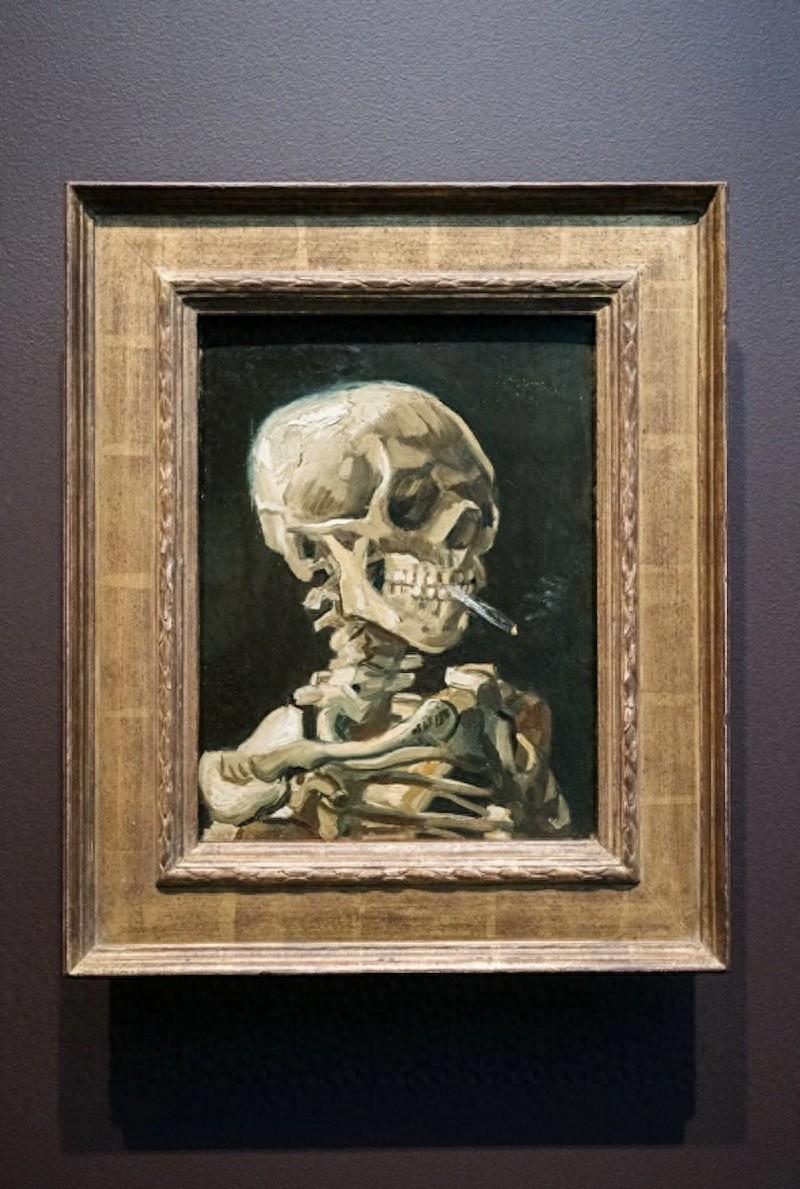

文森特·梵高為什么要畫一幅抽著煙的骷髏呢?這幅創(chuàng)作于1886年的畫作似乎與他的其他作品不太一樣。他的作品通常描繪的是風(fēng)景和肖像,前者充滿了漩渦狀的筆觸,后者被賦予了豐富的表情。一些藝術(shù)史學(xué)家認(rèn)為,《叼著香煙的骷髏頭》(Head of a Skeleton With a Burning Cigarette)只是當(dāng)時(shí)還在學(xué)習(xí)階的梵高在做解剖練習(xí)。

梵高《叼著香煙的骷髏頭》1886年

隸屬于芬蘭國家美術(shù)館的阿黛濃美術(shù)館館長安娜-瑪麗亞·馮·本斯多夫(Anna-Maria von Bonsdorff)則有另一種看法。她認(rèn)為,梵高順應(yīng)了19世紀(jì)晚期復(fù)興的中世紀(jì)宗教象征主義的潮流。骷髏頭指的是死亡之舞,這是中世紀(jì)的一個(gè)視覺主題,提醒我們死亡總是近在咫尺。梵高對(duì)這一寓意進(jìn)行了更新,“因?yàn)樗鹬鵁煟种煨Γ运哂蟹浅,F(xiàn)代的態(tài)度,這是現(xiàn)代背景下的死亡。”

“骷髏頭”是展覽“哥特式現(xiàn)代藝術(shù):從黑暗到光明”展覽的核心作品之一。這一展覽在芬蘭赫爾辛基阿黛濃美術(shù)館舉行,之后將在奧斯陸和維也納展出,展示一種思考現(xiàn)代藝術(shù)的新方法。

“哥特式現(xiàn)代:從黑暗到光明”展覽在赫爾辛基阿黛濃美術(shù)館展出

學(xué)習(xí)歐洲藝術(shù)史的學(xué)生通常會(huì)被告知,從藝術(shù)之都巴黎開始,19世紀(jì)和20世紀(jì)的藝術(shù)運(yùn)動(dòng)接連不斷:從印象派到后印象派,再從后印象派變?yōu)榱Ⅲw主義,然后是抽象主義的誕生等等。這些前衛(wèi)藝術(shù)的無情演變將文化推向了現(xiàn)代性,而畫作的色彩和光線也越來越豐富。而對(duì)于北歐和北歐的藝術(shù)家來說,從1870年左右到1920年,柏林則是另一個(gè)具有藝術(shù)影響力的中心。受柏林文化的啟發(fā),藝術(shù)家們對(duì)更黑暗、更精神化的生活詮釋感興趣,他們從中世紀(jì)出發(fā),表達(dá)對(duì)世紀(jì)末的不滿和對(duì)更深層意義的追尋。

來自考文垂大學(xué)的教授朱麗葉·辛普森(Juliet Simpson)是展覽的另一位策劃者,她說,世界正在加速,急速進(jìn)入潛在的崩潰或瓦解狀態(tài)。這也生成了一個(gè)問題: 這一切的意義何在?藝術(shù)家們又能做些什么?藝術(shù)家們?cè)谥惺兰o(jì)的藝術(shù)和文化中發(fā)現(xiàn)了一些關(guān)于生命的偉大儀式,那是人類的希望,以及對(duì)事物的向往,這不僅僅是物質(zhì)上的,還有精神上的。“對(duì)于當(dāng)時(shí)的藝術(shù)家來說,現(xiàn)代生活有著陰暗的一面,它與那些非理性的元素聯(lián)系在一起:包括死亡、黑暗主題和黑暗情緒。”

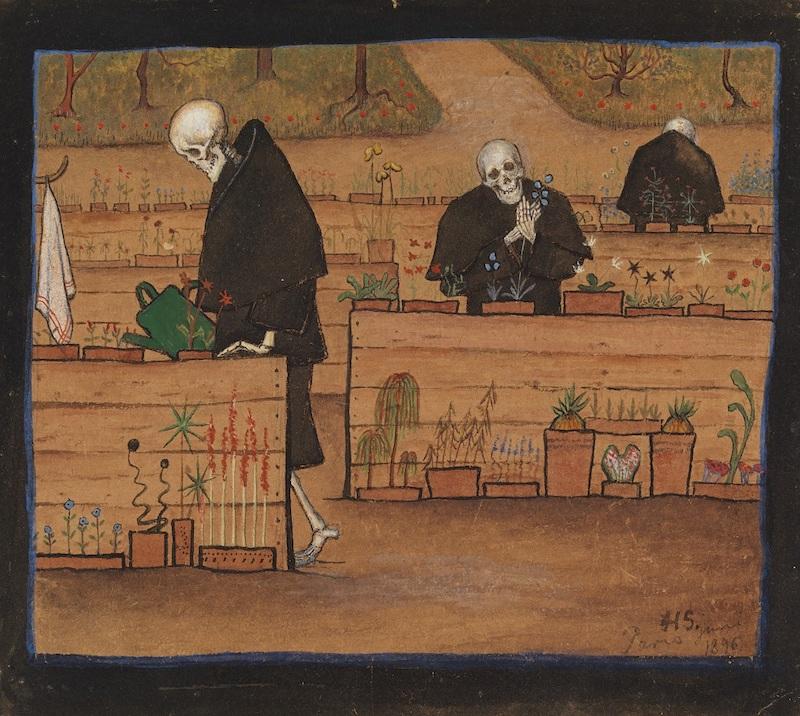

胡戈·辛貝里(Hugo Simberg)《The Garden of Death》(1896)

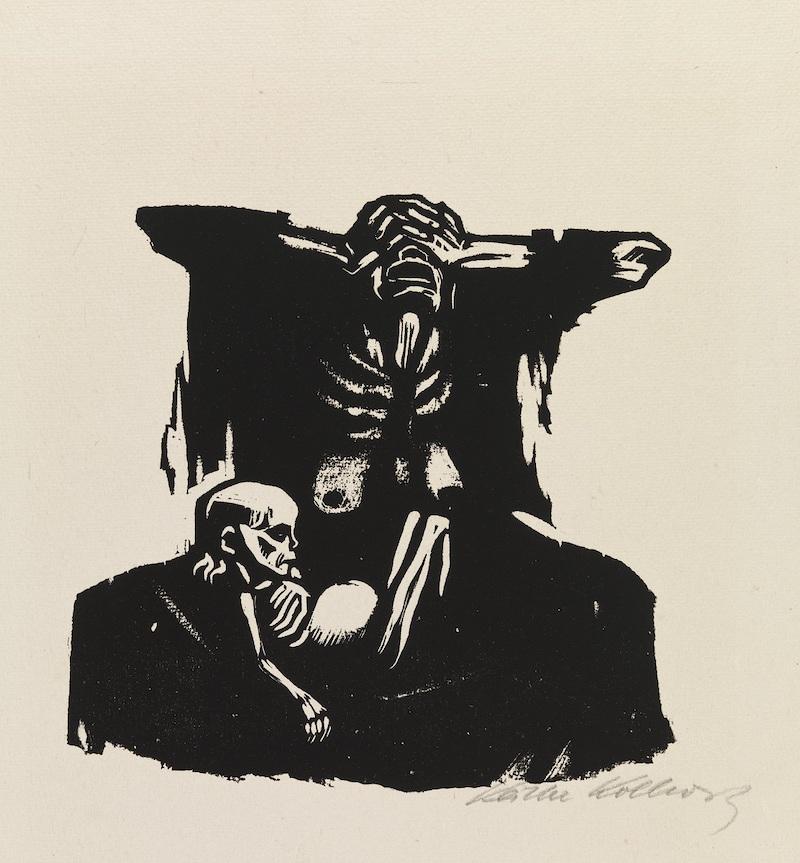

凱綏·珂勒惠支《Hunger》

在歐洲,一些著名藝術(shù)家,包括愛德華·蒙克(Edvard Munch)、馬克斯·貝克曼(Max Beckmann)和恩斯特·路德維希·基什內(nèi)爾(Ernst Ludwig Kirchner),以及鮮為人知的北歐藝術(shù)家和女藝術(shù)家,還有德國女藝術(shù)家凱綏·珂勒惠支(Käthe Kollwitz)和奧地利裔英國畫家瑪麗安·斯托克斯(Marianne Stokes)等,都對(duì)這些黑暗主題進(jìn)行了探索。

老盧卡斯·克拉納赫《Lucretia》,1530年

在展覽“哥特式現(xiàn)代”中,策展人將上述藝術(shù)家作品與老盧卡斯·克拉納赫(Lucas Cranach the Elder)、小漢斯·霍爾拜因(Hans Holbein the Younger)和阿爾布雷希特·丟勒(Albrecht Dürer)等大師創(chuàng)作于500年前的作品一同展出。參展的現(xiàn)代藝術(shù)家們以各種方式對(duì)這些古老的作品做出了回應(yīng),其中有時(shí)借鑒中世紀(jì)的技術(shù)和風(fēng)格,如使用木刻印刷或金箔背景,還有的則是將主題或題材轉(zhuǎn)化為全新的東西。

朱麗葉·辛普森教授(左)和安娜-瑪麗亞·馮·邦斯多夫與一支國際專家團(tuán)隊(duì)合作策劃了此次展覽

這一展覽的概念誕生于七年前在阿姆斯特丹的荷蘭國立博物館舉行的“哥特現(xiàn)代主義”論壇。與會(huì)者討論了哥特式建筑和中世紀(jì)繪畫對(duì)現(xiàn)代藝術(shù)的影響,并開始猜測(cè)將哪些作品一起展出最能體現(xiàn)這一趨勢(shì)。馮·邦斯多夫與辛普森組建了一個(gè)由來自柏林、維也納、奧斯陸和赫爾辛基的六位策展人組成的團(tuán)隊(duì),共同挑選出 200 多件藝術(shù)作品,從泛歐洲的視角講述哥特式現(xiàn)代主義的故事。策展人之一、柏林國家美術(shù)館館長拉爾夫·格萊斯(Ralph Gleis)說:“在這個(gè)跨國團(tuán)隊(duì)的努力下,我們找到了許多與這一主題相關(guān)的藝術(shù)作品。有些作品在各自國家很有名,但在其他國家卻不為人知。”

參與組織 “哥特式現(xiàn)代主義”論壇的阿姆斯特丹大學(xué)助理教授泰瑟·M·鮑杜安(Tessel M. Bauduin)說,“對(duì)古老藝術(shù)的迷戀不僅僅是為了回顧過去尋找靈感,許多現(xiàn)代藝術(shù)家之所以回望過去,是因?yàn)樗麄冊(cè)趯ふ冶痊F(xiàn)代性更純粹、更真實(shí)的東西。在巴黎和柏林等藝術(shù)中心,很多人認(rèn)為現(xiàn)代藝術(shù)過于矯揉造作。老一輩藝術(shù)家被認(rèn)為是‘原始'的,因?yàn)樗麄冞€沒有被早期現(xiàn)代性寵壞。他們的藝術(shù)實(shí)際上是藝術(shù)家內(nèi)在精神體驗(yàn)的直接表達(dá),是他們藝術(shù)經(jīng)驗(yàn)的直接轉(zhuǎn)化。”