回顧一周藝術(shù)人物,韓裔藝術(shù)史學(xué)者奇廷泫即將擔(dān)任紐約大學(xué)藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng),奇廷泫對(duì)亞洲當(dāng)代藝術(shù)以及藝術(shù)傳播領(lǐng)域有著深入研究;知名書法家華人德再推新作《致廣大 極精微——華人德 趙華新師徒治硯作品集》,展現(xiàn)了書法、治硯藝術(shù)的獨(dú)特魅力和深厚文化底蘊(yùn)。

藝術(shù)家吳山專的個(gè)展“字方天下”在北京展出,呈現(xiàn)了其自“八五新潮”迄今近四十年的“文字”創(chuàng)作;多媒體創(chuàng)作者劉詩園個(gè)展“回文竊語”在上海舉辦,展覽橫跨攝影、影像、文本、空間裝置、舞臺(tái)劇等,展示了多媒體的多維藝術(shù)圖像。

紐約|奇廷泫

即將擔(dān)任紐約大學(xué)藝術(shù)學(xué)院院長(zhǎng)

奇廷泫

藝術(shù)史學(xué)者奇廷泫(Joan Kee)被任命為紐約大學(xué)藝術(shù)學(xué)院新任院長(zhǎng),將于8月19日履新。奇廷泫目前在密歇根大學(xué)安娜堡分校擔(dān)任藝術(shù)史教授,是亞洲和美國(guó)當(dāng)代藝術(shù)專家。

奇廷泫的研究方向包括藝術(shù)與法律、比較離散研究以及藝術(shù)與數(shù)字傳播。她在提升韓國(guó)抽象藝術(shù)的知名度方面功不可沒,尤其是活躍于20世紀(jì)70年代和80年代的單色畫運(yùn)動(dòng)(Tansaekhwa)運(yùn)動(dòng),2013年出版首本藝術(shù)史著作《韓國(guó)當(dāng)代藝術(shù):?jiǎn)紊嬇c方法的緊迫性》,引起了世界對(duì)韓國(guó)單色畫流派的關(guān)注;此后又于2019年出版《誠(chéng)信模型:六十年代后美國(guó)的藝術(shù)與法律》(2019)亦受到藝術(shù)界和法律界的較高評(píng)價(jià)。

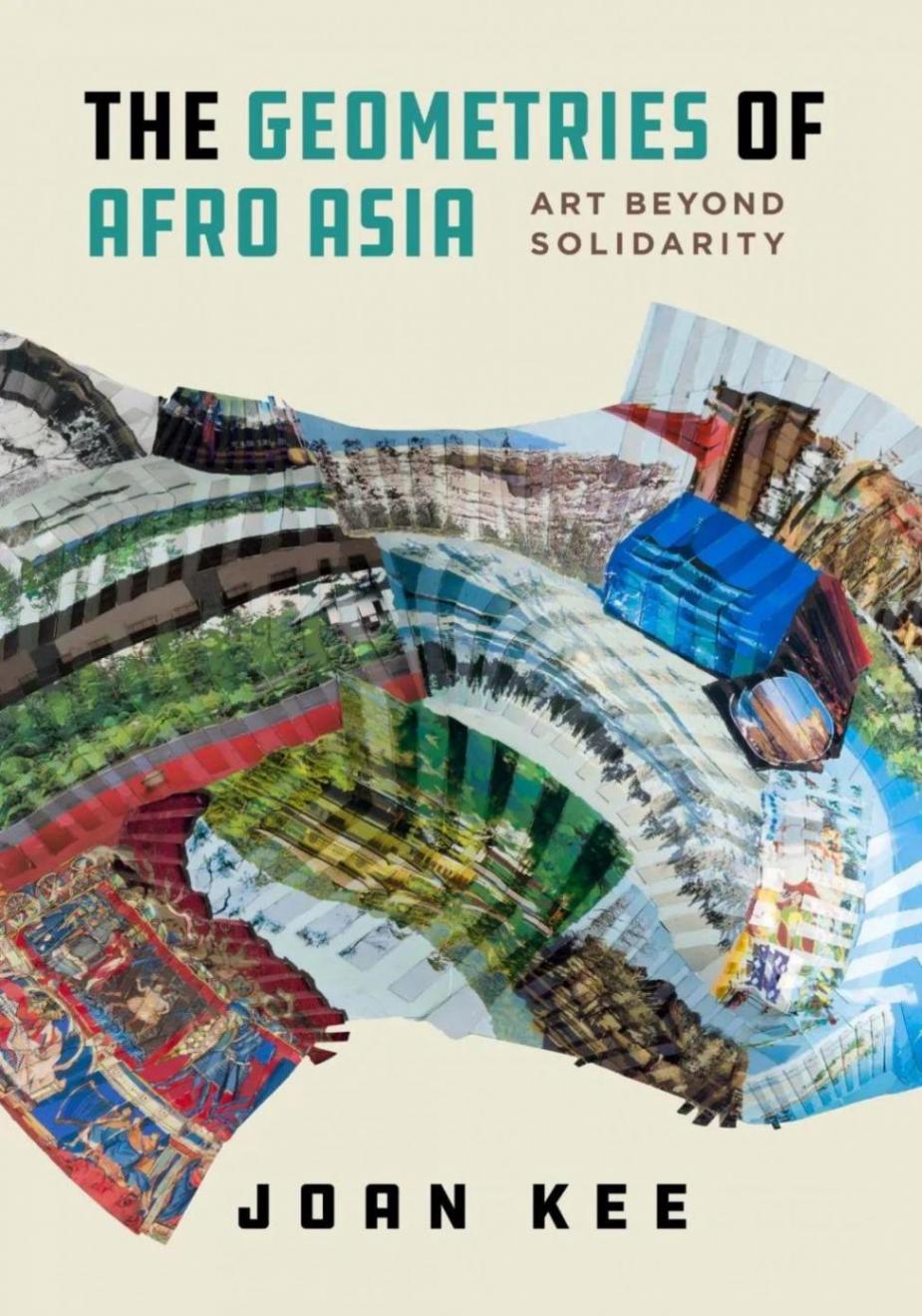

《亞非的幾何結(jié)構(gòu):超越團(tuán)結(jié)的藝術(shù)》,奇廷泫著,加州大學(xué)出版社。

奇廷泫的最新著作《亞非的幾何結(jié)構(gòu):超越團(tuán)結(jié)的藝術(shù)》,探討了少有人論述的非裔與亞裔藝術(shù)家的關(guān)系。她試圖解索藝術(shù)家之間的聯(lián)系是如何在各種文化及歷史背景的交叉中所展開,其中涉及了 1960年代和1970年代美國(guó)軍事占領(lǐng)下的韓國(guó),以及1990年代和2010年代的全球化,并提出她思考藝術(shù)創(chuàng)作的另類方案。該書也獲得了2024年羅伯特·馬瑟韋爾圖書獎(jiǎng)(Robert Motherwell Book Award)。

江蘇|華人德

《致廣大 極精微——華人德 趙華新師徒治硯作品集》新書出版

華人德

7月6日,《致廣大 極精微——華人德 趙華新師徒治硯作品集》新書分享會(huì)在第十四屆江蘇書展上舉行。

華人德,蘇州大學(xué)博士生導(dǎo)師、東吳書畫院院長(zhǎng),江蘇省文史研究館館員、第六屆中國(guó)書法家協(xié)會(huì)隸書專業(yè)委員會(huì)副主任、蘇州市書法家協(xié)會(huì)名譽(yù)主席兼藝指委主任。曾四度榮獲“中國(guó)書法蘭亭獎(jiǎng)”,是迄今為止獲該獎(jiǎng)項(xiàng)最多的書法家。著有《中國(guó)書法史·兩漢卷》《歷代筆記書論匯編》《歷代筆記書論續(xù)編》《歷代筆記書論三編》等。

趙華新,蘇州核雕、石雕、竹木雕刻師,師從上海工藝美術(shù)大師袁耀,核舟記品牌創(chuàng)始人。

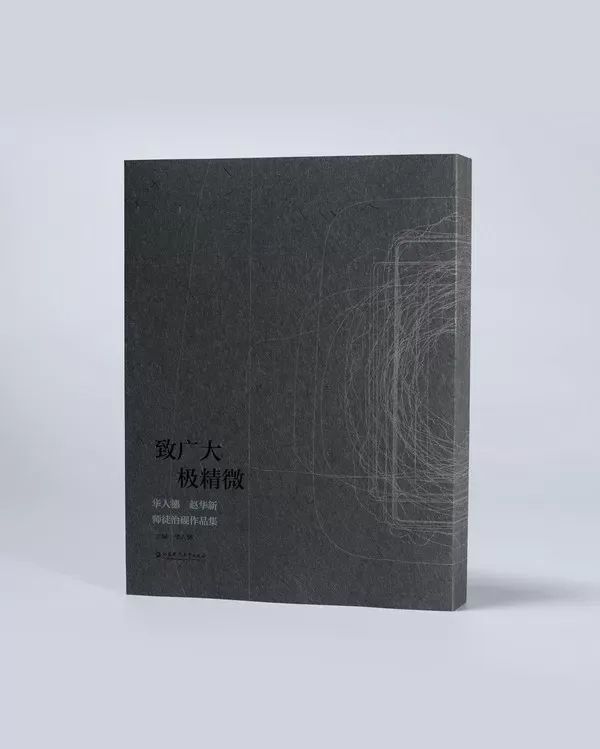

《致廣大 極精微——華人德 趙華新師徒治硯作品集》

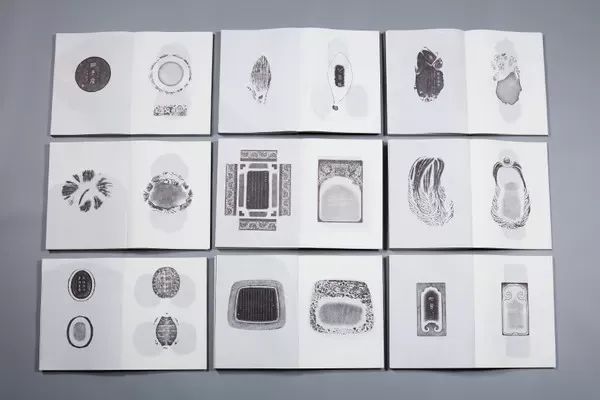

《致廣大 極精微——華人德、趙華新師徒治硯作品集》不僅是一部展示書法與治硯藝術(shù)融合創(chuàng)新的精美作品集,更是一部傳承和弘揚(yáng)中華傳統(tǒng)文化的力作。書中匯集了華人德與趙華新近十年間合作創(chuàng)作的硯臺(tái)作品五十余方,包括硯臺(tái)實(shí)物、拓片和文字賞析,展現(xiàn)了書法、治硯藝術(shù)的獨(dú)特魅力和深厚文化底蘊(yùn)。

華人德少年時(shí)所走的是當(dāng)時(shí)習(xí)以為常的路子,從顏、柳入手,繼學(xué)趙體。后得王能父指點(diǎn)溯源而上,學(xué)《龍藏寺碑》 ,得蕭散之韻。學(xué)北碑、墓志十?dāng)?shù)種,地緊密之構(gòu)。學(xué)漢之《石門頌》、《張遷碑》 ,得樸茂之氣。又從前秦《廣武將軍碑》得生動(dòng)之趣。

《致廣大 極精微——華人德 趙華新師徒治硯作品集》內(nèi)頁

自書法進(jìn)入現(xiàn)代后,實(shí)用性的淡化和藝術(shù)性的張揚(yáng),也引發(fā)了當(dāng)下的書法學(xué)習(xí)熱潮。華人德認(rèn)為,寫字不一定要通過變形、錯(cuò)位、支離、夸張、草率,才算有趣味、有個(gè)性。縝密、洗練、綺麗、含蓄、典雅,才是高格。婀娜小篆、端莊正楷,照樣能寫出個(gè)性,寫出境界來。

新書分享會(huì)上,華人德還從歷史上蘇州刻硯大家顧二娘與文人的合作、物勒工名等傳統(tǒng)說起,細(xì)細(xì)分享了自己的創(chuàng)意緣起和設(shè)計(jì)理念,傳達(dá)出對(duì)傳統(tǒng)文化藝術(shù)的熱愛和創(chuàng)新性探索實(shí)踐的前瞻性,對(duì)年輕藝術(shù)家的培養(yǎng)提掖。

北京|吳山專

長(zhǎng)征空間呈現(xiàn)“字方天下”展覽

“字方天下”個(gè)展正在北京長(zhǎng)征空間呈現(xiàn),展覽展出了吳山專1985年至今的逾百件作品,呈現(xiàn)了自“八五新潮”迄今近四十年的“文字”創(chuàng)作。

吳山專對(duì)于“中文字”的自覺,始于浙江美術(shù)學(xué)院在讀時(shí)期,他以中文的一種特殊的形態(tài):“黑體”“印刷體”“美術(shù)字”,創(chuàng)作了“75%紅 20%白5%黑”展覽。

“字方天下”展覽現(xiàn)場(chǎng)

吳山專也以荒誕性消解文字,在其著名的近70萬字的小說《今天下午停水》中,大量的文字被直接灌注入其中——在這本書的扉頁上寫著:一個(gè)文字的集裝箱。

隨后,在新世紀(jì)伊始,吳山專關(guān)注到了伴隨著手機(jī)出現(xiàn)的新的文字狀況:短信。那是諾基亞手機(jī)上顯示出的像素字,字?jǐn)?shù)有限、按條計(jì)費(fèi)——與之相伴的是新的社會(huì)交往、組織、變革的方式的變化。互聯(lián)網(wǎng)上,“他人正在搜索”的關(guān)鍵詞,是還未實(shí)現(xiàn)的欲望的代名,呈現(xiàn)為星叢或地下鐵的交織,他稱之為“潛詞”。

“字方天下”展覽現(xiàn)場(chǎng)

這一切,在今天已經(jīng)被“微信”(可以將其視為隱喻)的時(shí)代所顛覆,短信只是用來接受賬單、快遞信息和驗(yàn)證碼,視網(wǎng)膜屏上再也看不到像素——它已經(jīng)小到了人眼無法識(shí)別的程度;大語言模型產(chǎn)出的對(duì)話者已經(jīng)可以比人類更加流暢與淵博。而吳山專的文字實(shí)踐,則通往了“圖樣/模式”,他說:“成為圖樣是圖像最好的命。內(nèi)容毫無意義,但可以成為模式。”

于是,最為流行的詞匯(如“韭菜”和“鮮肉”,“馬戶又鳥”)都可被“填入”成為圖樣/模式,而他最新的思考,是區(qū)別于“語境”的“字境”:“我們要做的是通過以上的方法告訴人們,這是我們的世界。”(文/高丹)

上海|劉詩園

多個(gè)領(lǐng)域中的藝術(shù)圖像

劉詩園

7月4日,劉詩園個(gè)展“回文竊語”在上海Fotografiska影像藝術(shù)中心開幕。展覽橫跨攝影、影像、文本、空間裝置、舞臺(tái)劇等,呈現(xiàn)多媒體藝術(shù)家劉詩園的藝術(shù)圖像。

劉詩園,1985年出生于北京,現(xiàn)工作生活于中國(guó)北京和丹麥哥本哈根。她的藝術(shù)實(shí)踐涉及攝影、影像、文本、空間裝置、舞臺(tái)劇等多個(gè)領(lǐng)域。不論是通過自主地拍攝與創(chuàng)造,又或者挪用既有圖像與文化資源,劉詩園通過將其對(duì)象充分調(diào)動(dòng)和重組,使它們?cè)緫抑玫恼Z義再語境化,藝術(shù)家借此追問這個(gè)被圖像記錄和包裹著的世界的方方面面。

展覽現(xiàn)場(chǎng)

展覽呈現(xiàn)了劉詩園從早期跨度到最新創(chuàng)作5個(gè)系列作品,包括早期作品《與攝影的對(duì)話》、攝影 / 數(shù)碼作品系列《A Shaking We》和《幾乎像螺紋鋼》。而在最新攝影作品《冷血?jiǎng)游铩泛陀捌稙榱宋覜]拍的圖片, 為了我沒讀的故事》中,前者是藝術(shù)家延續(xù)和深化了對(duì)網(wǎng)絡(luò)圖庫和網(wǎng)格的創(chuàng)造性使用,后者則是依托安徒生的童話,將故事中的每一個(gè)單詞重新進(jìn)行圖像檢索,串聯(lián)成一個(gè)全新敘事。

《與攝影的對(duì)話》

在劉詩園構(gòu)建的多層次場(chǎng)域中,觀眾不僅被邀請(qǐng)去重新審視流行文化對(duì)人們感知與價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)的影響,更能深入探討圖像在當(dāng)代社會(huì)中的多重語義與隱含屬性。劉詩園的作品既是超平面的,但又滿載大量相互不兼容的視覺信息,邀請(qǐng)觀眾在此演練多層面的解讀實(shí)踐。