自從6月12日歐盟宣布對中國電動車課以17.4%-38.1%的反補貼稅以來,有很多跡象表明,中國官方態(tài)度日趨強硬,反擊將是必然的。

目前,中方正在廣泛聽取業(yè)內(nèi)外意見,并在工具箱中挑選反制組合。

對歐盟調(diào)查的不滿和指控

6月20日,中國商務(wù)部的新聞發(fā)布會上,發(fā)言人證實,6月18日商務(wù)部邀請10家車企參加,開了一個閉門會。這10家車企當(dāng)中,有4家中國品牌,6家歐洲車企(這個比例很有深意)。會上,所有車企不分中外,都反對歐盟對華加征關(guān)稅。

如果這個表態(tài)還在意料之中的話,那么商務(wù)部發(fā)言人對歐盟補貼調(diào)查的過程和范圍指控,就比較炸裂了。其中有兩個重要的指摘:一個是過程不透明、不合理;另一個是超范圍調(diào)查,有窺探中企技術(shù)秘密的嫌疑。

發(fā)改委官員指出,歐盟調(diào)查的不合理之處在于,在抽樣中排除了出口量靠前的歐美企業(yè)(就是特斯拉),只選擇中國本土企業(yè);調(diào)查過程中的不透明之處在于,圍繞3家被抽中的企業(yè),有超過200家關(guān)聯(lián)企業(yè)(供應(yīng)商)被要求提交問卷答案,并填寫了超過100份補充問卷。

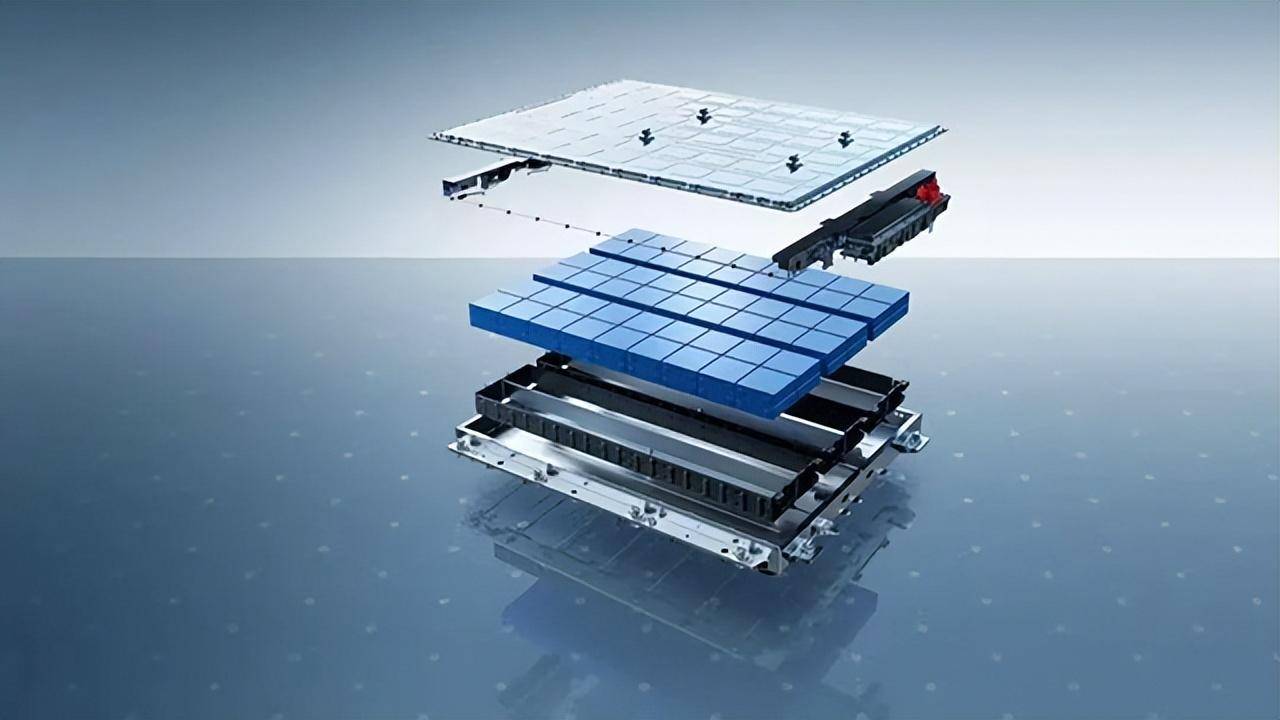

而歐盟存在明顯的超范圍調(diào)查。如果要求企業(yè)提供電動車生產(chǎn)成本,尚屬合理的話,那么索取車企和電池廠商的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營、發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)工藝、產(chǎn)品配方等方面的大量信息,細(xì)致到銷售渠道和定價方式、供應(yīng)鏈布局信息,甚至到每一筆零部件和原材料采購信息,信息搜集遠(yuǎn)超反補貼的既定議題范圍。

更過分的是,歐盟要求電池供應(yīng)商和車企,詳細(xì)提供電池成分和配方,這顯然離題萬里,有剽竊技術(shù)秘密的嫌疑。

有未經(jīng)證實的消息稱,上汽公開拒絕了歐盟關(guān)于披露電池詳細(xì)配方和工藝的要求,被歐方判定為“不合作企業(yè)”,課以38.1%的最高懲罰性關(guān)稅。另有36家車企及其產(chǎn)品,被列為“合作但未抽樣的中國出口產(chǎn)品”類別,被征21%的稅。

對歐盟此次電動車反補貼稅的調(diào)查和初裁,商務(wù)部給出的結(jié)論:(歐盟行為)是赤裸裸的保護主義行為,是制造并升級貿(mào)易摩擦,是以“維護公平競爭”為名行“破壞公平競爭”之實,是最大的“不公平”。

大排量車加稅的可行性

借著這一次調(diào)查,歐盟試圖全面摸清中國電動車供應(yīng)鏈的每一個價值要素,以及整個鏈條是如何串聯(lián)起來的。

至于窺視技術(shù)秘密,在閉門會中,中國車企都表現(xiàn)出憤怒和委屈的情緒,就連被判定為“基本合作”的企業(yè)也不例外。這些車企紛紛要求商務(wù)部,對歐盟采取“最嚴(yán)厲措施”。有的車企建議對歐盟進口的大排量(2.5L及以上)油車施以25%的關(guān)稅。

這個建議是比較講規(guī)矩的。當(dāng)前中國征收的進口車消費稅與排量掛鉤:2.5L-3.0L,征收12%;3.0L-4.0L,征收25%;4.0L以上,征收40%。

WTO并未規(guī)定反補貼稅的上限,只提到抵消補貼即可,不存在懲罰性關(guān)稅。而歐盟自己征收反補貼稅的慣例,自決定之日起按照最高28%的稅率征收。顯然,這一次歐盟突破了自己的“慣例框架”。

其實,在5月23日,商務(wù)部就透露了“正在考慮”對進口大排量車加征關(guān)稅,以回應(yīng)歐美對中國汽車出口的限制。當(dāng)時歐盟和美國加征關(guān)稅還未落地。

順便說一句,根據(jù)乘聯(lián)會的計算,2023年2.5L排量以上進口車金額達到180億美元。這個數(shù)字,超過2023年中國出口歐洲電動車的金額。

值得注意的是,2014年中國進口車總量達到143萬輛的最高點。此后,無論排量大小,進口車總量逐年下降。2023年還有80萬輛,其中排量大于2.5L的汽車為25.6萬輛,占據(jù)進口數(shù)量的32%。這些進口大排量汽車,占據(jù)國內(nèi)大排量汽車消費市場的80%。其中,歐洲對中國出口的大于2.5L排量的乘用車為19.6萬輛,占了總進口量的3/4強。

從市場占有率上看,如果加稅,馬上就會對進口車市場需求構(gòu)成沖擊。沖擊強度取決于加征稅率。

今年1-4月,進口車總量21萬輛,同比下降8%,下滑趨勢依舊,而且基本勻速。大于2.5升排量的進口車為60241輛,其中2.5L-3.0L為前者的82%,占據(jù)絕對優(yōu)勢。

今年1-4月,如果只統(tǒng)計歐洲2.5L排量以上的來源國,按照金額排序,依次為德國(13億美元)、英國(11.8億美元)、斯洛伐克(10.6億美元)、奧地利(2.7億美元),其余均不足1億美元。

當(dāng)前進口車主要靠豪華車需求支撐。雷克薩斯暴增36%,表現(xiàn)比較強的還有寶馬、奧迪、路虎,保時捷表現(xiàn)相對以往弱勢。

顯然,如果針對歐盟2.5L排量以上車加征關(guān)稅,板子主要打在德國品牌身上。這也是德國人極力反對歐盟加稅的理由。

中國官方對此表現(xiàn)并不堅決,因為針對進口車征稅,可能誤傷“友軍”。德國企業(yè)在中國有廣泛的商業(yè)利益和深入長久的合作關(guān)系。德國企業(yè),對歐盟決策沒有影響力,而德國政府是不是“100%運用了自身政治能量”阻止對中國電動車施加反補貼稅一案,從愿望到作用都是存疑的。

但《汽車人》猜想,長期以來,中國官方的對抗邏輯都是克制的,反擊也比較注重控制范圍,避免殃及池魚。哪怕德國人“耍兩面派”,畢竟公開立場還是站在“自由競爭”,中國不便公開打臉。

這個工具雖然對位對等且使用便利,還占據(jù)了道德高地(為了綠色環(huán)保),但中國官方對這種無法實施精確打擊的手段,并不看好。

非對稱“時敏型”工具

有跡象表明,中國商務(wù)部傾向于使用非對稱反制手段。

今年初中國商務(wù)部對源自歐洲的白蘭地進行反傾銷調(diào)查,預(yù)計8月份出結(jié)果。但更像伏筆的,則是在閉門會頭一天,即6月17日,商務(wù)部宣布對歐盟豬肉及副產(chǎn)品進行反傾銷立案調(diào)查。

歐盟是中國的第一大豬肉產(chǎn)品進口來源地和第二大乳制品來源地。歐盟出口中國的豬產(chǎn)品,一年合計40億歐元左右,看上去和180億美元的進口車不對等。

但是,180億美元進口車,并非全部來自歐盟。另外,豬下水、豬蹄、雞爪這類產(chǎn)品,歐盟出口中國的利潤非常高。因為這類產(chǎn)品如果不賣給中國,就只能銷毀(以往作粉碎飼料闖下大禍),還得另開支一大筆銷毀費用。

中國進口豬產(chǎn)品當(dāng)中,歐盟來源占了61.7%。西班牙排名第一,出口金額15億美元,其次是域外的美國和巴西,接下來是荷蘭、丹麥和法國。這就構(gòu)成了精準(zhǔn)打擊的目標(biāo)要件:有跡象表明,西班牙、法國和丹麥,在中國電動車反補貼案中,各自起到角色不同但方向一致的推動作用。

中國已經(jīng)和巴西、俄羅斯等簽署了增加豬肉制品的協(xié)議。看上去對歐盟這一塊利益下手,早就有所準(zhǔn)備。豬制品這類農(nóng)產(chǎn)品,只要制裁個兩三年,哪怕再開閘放進來,對方出口商就會發(fā)現(xiàn),原來的市場都被替代了,很難再搶回來。這意味著,反傾銷稅可能是暫時的,但失去的市場將是永久的。

電動車不一樣,只要中國保持成本和技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,什么時候撤銷掉加征的關(guān)稅,什么時候就又會涌入。只要在隔絕對方產(chǎn)品期間,歐盟沒有建立起自己的供應(yīng)鏈體系,那么放開后,雙方的產(chǎn)品力差距會比當(dāng)初加稅時還大,更難以抵擋中國車進入。這也是歐盟試圖全方位拆解、分析中國電動車全產(chǎn)業(yè)要素的原因。

歐盟作為一個政治實體,偷技術(shù)的指控有點夸張了。雖然不排除它將這些技術(shù)秘密泄露給特定企業(yè),但只要沒建立起從礦山到整車的全鏈條,對技術(shù)和價值鏈的理解,就只能停留在調(diào)查的那個時間點,而不會與時俱進,即時間不能瓦解中國的優(yōu)勢。

選取與時間強相關(guān)的制裁手段,對抗與時間無關(guān)的制裁手段,將讓對方陷入到時間不在自己那邊的焦慮感,可能削弱對方的對抗意愿。

相比美國,歐盟內(nèi)部利益分化更嚴(yán)重,很難用一個利益換取另一個,也不會為了整體利益,犧牲局部利益,因此也就很難拿出妥協(xié)手段。雙方對抗意愿持續(xù)強化的結(jié)果,就會形成貿(mào)易對抗的結(jié)果。

中國商務(wù)部用“情緒管理”謀求廣泛共識,收攏產(chǎn)業(yè)集中對抗的基本意愿,在以往的貿(mào)易政策實踐當(dāng)中,并不多見。這也顯示了官方政策風(fēng)格的轉(zhuǎn)變。