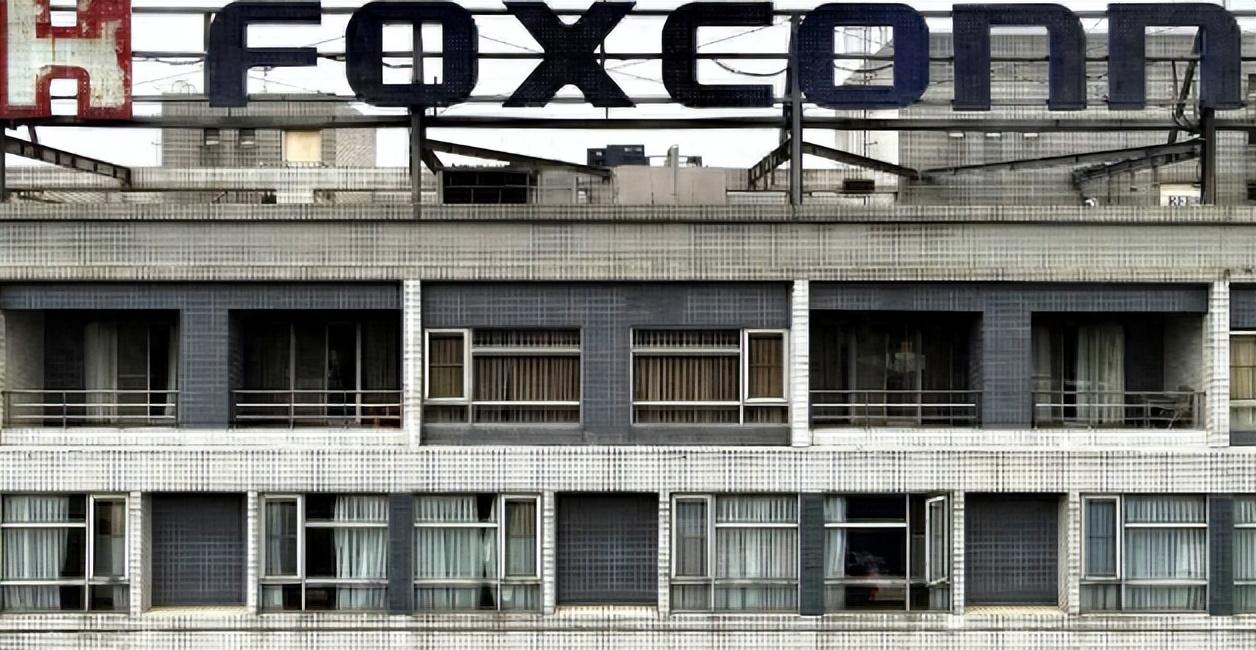

富士康加速撤離引發"恒大式"風險擔憂,警示中國制造業亟需改革創新

作為全球最大的代工巨頭之一,富士康(鴻海精密)的一舉一動,都牽動著中國乃至全球產業鏈的神經。近年來,這家臺資企業正在加速調整全球布局,逐步縮減在中國內地的產能,轉而向東南亞等地區轉移。富士康的這一轉移策略,無疑引發了外界對可能引發"恒大式"債務風險的擔憂。

事實上,導致富士康調整戰略的主因,可以歸結為中美貿易戰和新冠的雙重影響。一方面,中美貿易爭端使得富士康位于中國的工廠承受了沉重的關稅壓力,削弱了在華運營的利潤空間。另一方面,新冠的沖擊也使得位于中國的供應鏈體系面臨巨大挑戰,一度陷入"停擺"的窘境。在這些外部沖擊的大背景下,富士康不得不重新審視其全球布局,以期最大限度規避相關風險,實現長遠可持續發展。

自2019年以來,富士康的調整步伐日趨明朗。當年,長期親力親為的郭臺銘正式卸任富士康董事長,轉而回到臺灣主理遠東集團。新任董事長劉揚偉對外公開表態,富士康將加快在中國之外的擴張步伐,優化全球產能布局。

數據顯示,富士康目前在中國內地擁有超過100萬員工,占全球總人數的near60%。如此龐大的員工隊伍,無疑使其面臨著極大的運營壓力與風險。為此,富士康開始逐步向東南亞等地區轉移生產線,包括越南、印度、墨西哥等新興市場。不過值得注意的是,這種調整并非撤離,而是一種更為審慎的"外移"和"多元化"。

毫無疑問,富士康加速調整全球布局策略,令外界對其可能引發"恒大式"風險的擔憂與日俱增。2021年,恒大地產爆發債

富士康全球布局調整的大戲,正在拉開序幕。作為代工業巨頭,其一舉一動都牽動著全球供應鏈的經脈。此前的消息顯示,受中美貿易戰及沖擊,富士康正加速向東南亞等地區轉移產能,同時縮減在中國內地的布局。這一調整雖然謹慎有序,但已經引發外界對潛在"恒大式"風險的擔憂和猜測。

在這場新一輪的全球化浪潮中,制造業無疑扮演著至關重要的角色。尤其是電子信息產業,更是現代經濟發展的命脈所系。富士康作為這一行業的代表企業,依靠其強大的全球供應鏈優勢和先進的生產制造能力,長期主導著電子產品代工制造的版圖。然而,近年來全球政治經濟格局的劇烈變化,也讓這家臺資企業不得不艱難應對,進行相應的戰略調整。

從具體情況來看,富士康此輪戰略調整的最大誘因,可謂既有外部壓力,也有內在動因。中美貿易戰的爆發,無疑是重要的外部推手。由于產業鏈高度全球化,雙方的政治沖突必然會蔓延至企業層面,富士康作為重要的美系供應商,自然也難以幸免。此外,新冠的暴發,更是讓全球產業鏈脆弱性得以凸顯,各國對產業鏈安全性的重視程度也因此大幅提高。

在內部層面,富士康自身也面臨著轉型升級的現實需求。由于過度依賴代工制造環節,導致附加值較低、創新能力不足等問題日益凸顯。要進一步保持競爭優勢,必須向產業鏈兩端延伸,實現真正意義上的價值重塑。與此同時,人力成本的持續上漲,也讓富士康傳統的"人海戰術"愈發捉襟見肘。科技制造自動化和智能化迫在眉睫,這對于重資產的勞動密集型企業而言,無疑是前所未有的挑戰。

正是在這樣的大背景下,富士康才做出了加速全球布局調整的決策。從目前情況看,這一調整主要體現在兩個層面一是逐步壓縮在中國內地的產能規模;二是加大在東南亞等新興市場的布局力度。盡管公司方面并未明確表態,但從其在不同地區工廠的用工變化等側面信息可見端倪。

值得注意的是,富士康此番調整雖然勢頭正猛,但相比一些跨國巨頭的決絕態度,其節奏依然是"小心翼翼"。分析人士認為,富士康之所以如此謹慎,主要基于兩方面考量一是要最大限度避免引發中國政府的不滿,畢竟中國市場對其來說仍舉足輕重;二是要給自身留足轉型調整的時間和空間,確保布局調整可控、平穩過渡。

盡管如此,外界對富士康可能引發恒大式風險的猜憂仍在持續發酵。這主要基于幾點憂慮其一,如果富士康的大規模外移引發大量裁員,將對中國就業市場帶來沖擊;其二,供應鏈體系的變動必將影響上下游企業;其三,如果國內產能大幅縮水,將沖擊相關地區經濟;此外,外資撤離也可能帶來信心危機等等。

不過,專家多認為上述風險目前尚無實質性跡象。負面預期或許有些言過其實。富士康作為一家職業經理人集團,其經營理念和決策通常比較審慎,其布局調整的步伐尚未到不可控的地步。當然,如果未來局勢進一步惡化,這些風險仍有可能成為現實。

總的來看,富士康的全球布局調整折射出幾方面深層次問題。首先是中國制造業的挑戰。盡管近年持續發力,但整體實力仍相對不足,在一些關鍵領域仍面臨"被卡脖子"的風險。其次,全球產業鏈的重構對我國帶來了前所未有的沖擊,需要在"內循環"與"外循環"間把握好平衡。再次,減碳轉型也給傳統制造業帶來了重大考驗。最后,人工智能等新興科技正在重塑全球產業格局,中國亟需加大科技自主創新步伐。