氫能被視為清潔能源的終極解決方案。

30多年以前,豐田就在氫能源上下了重注。目前豐田掌握著48%的氫能源專利技術,這也意味著如果要發展氫能源,就像當年做油電混合動力一樣,大概率繞不過豐田。

這也是為什么豐田章男多次在公開場合,貶低儲能電動車。

和豐田抱著同樣的想法的企業有很多,比如,日產,松下,東芝在內的日本企業,在氫能和燃料電池技術方面,都已經成為全球的領頭羊。大眾、寶馬等歐洲車企也在偷偷研究氫能源汽車。

可以說,在中國新能源車占據全球份額將近70%的背景下,歐日美系在氫能源路線上,目標和利益是一致的:氫能源是歐美日車企重拾市場統治地位的關鍵。

但近些年來,車企對氫能源這條技術路線開始越發悲觀起來。

2023年的時候,日產、本田就先后宣布階段性放棄氫燃料汽車的研發。世界第四大汽車集團Stellantis最近也宣布,決定終止氫燃料電池技術開發項目。

特斯拉CEO馬斯克很早就在社交媒體發文稱,2024年特斯拉將從純電動切換至氫能領域。現在都已經2025年,馬斯克只字不提氫能源。

而氫能源的老大豐田,也一個頭兩個大。美國加州數百名豐田氫動力汽車車主對豐田及其他相關方提起訴訟,指責他們在氫燃料補給網絡的可行性上誤導了消費者。

這些抗議者的牌子上寫著“Mirai是個謊言”、“豐田大錯特錯”、“Mirai讓我干涸”等標語。

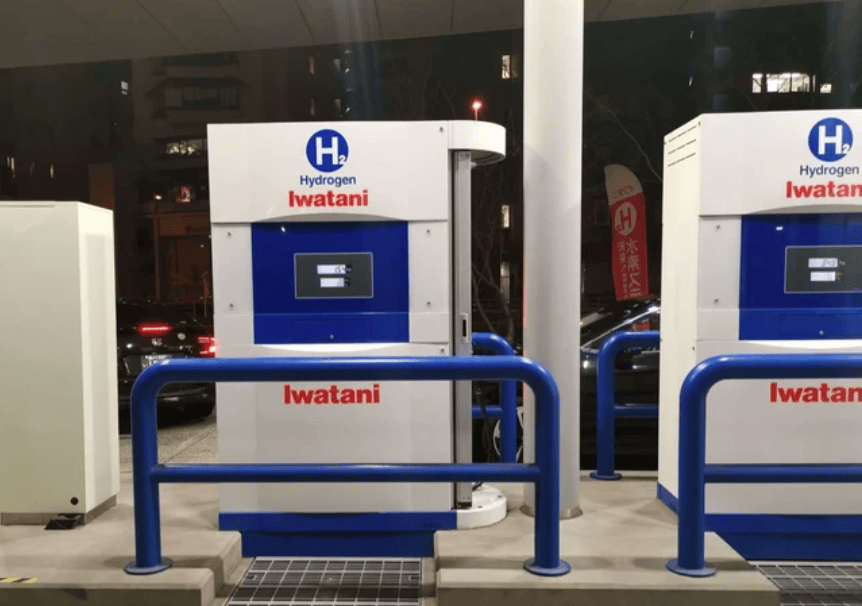

大致情況是,豐田Mirai氫動力汽車在加州上市時,基于當地未來對加氫站的規劃,做出了一系列承諾:包括無縫加氫、快速補能,宣傳加氫的便利性堪比燃油車加油。

結果,當地的加氫站不僅沒有按規劃建設,原有的一些站點還關閉了。剩余的加氫站也常常受到維護問題和供應不穩定的困擾。氫氣價格也上漲了兩倍,曾經70美元的加氫費現在接近200美元。

這就導致很多車主的車因為找不到加氫站加氫而閑置,但每月卻仍需支付近1100美元的車貸。

氫能源車的全球老大被投訴,志同道合的小伙伴們開始棄之而去。氫能源問題出在哪里?

其實,Stellantis給出的理由已經能夠充分說明問題,氫燃料加注基礎設施的匱乏、高資本投入性以及對更強的消費者購買激勵措施的需求。簡而言之,氫動力市場仍是一個小眾市場,其不具備中期的經濟可持續性前景。

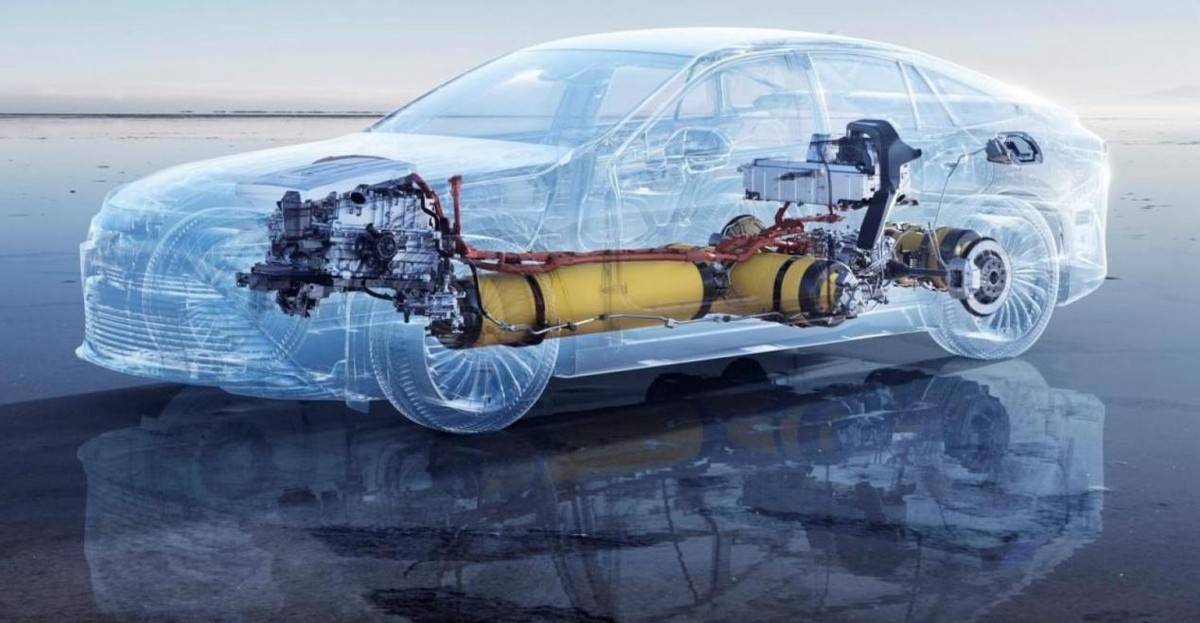

從技術角度看,氫能源想要普及,最大的難度在成本上。

目前為止,氫燃料的制取、存儲和輸送成本還是居高不下。目前一座加氫站的建設成本是加油站的4倍以上,運營費用的成本更是達到了7倍之多。

如果沒有龐大的消費市場和足夠銷售體量作為支撐,研發的成本、加氫網絡的成本根本無法收回,也就沒有資金愿意投入建設當中,反過來又會影響氫能源汽車的普及。

要破這個局,單靠企業是不行的。這時候就體現出政策的重要性了。

我國新能源技術、市場、產業鏈為什么能夠在全球范圍內一騎絕塵,核心就是成本優勢和政策優勢,但歸根結底是政策優勢。

因為有上層政策的傾斜支持,才能快速構建起產業規模,快速完成補能網絡這些基礎設施的建設,最終形成規模性的消費市場。

氫能源想要真正大規模普及,同樣離不開政策支持。而放眼全球,除了中國之外,沒有其他國家能夠從政策上對氫能源形成支持合力。

在政策支持下,中國車企愿意先虧錢,共同把市場培育起來。而歐美日車企是傳統商業思維,虧錢的事情是不會做的。所以豐田們手上空有大量氫能源技術專利,卻遲遲無法將其大規模商業化落地。

前不久豐田的高管就已經發出警告,中國在氫能源行業正在占據領先地位,豐田所剩的時間不多,氫燃料汽車將面臨與電動汽車同樣的命運。

這個警告的背后其實意味著,如果沒有中國的參與,氫能源很難普及。如果中國參與,氫能源行業的領頭羊位置也會歸于中國。